肉眼看到的太阳宁静而又美丽,而这并不是太阳的全貌。如同地球上有台风、地震、海啸等恶劣的自然灾害一样,太阳上也会发生剧烈的爆发活动。日冕物质抛射是规模最大、对地球环境影响最为严重的太阳爆发活动现象。它表现为在几分钟至几小时内,约几十亿到几百亿吨的日冕物质以每秒几十公里至每秒一千多公里的速度从太阳向外剧烈抛射。抛射出的物质若对着地球方向传播,则会对地球的高能粒子环境和地磁环境造成强烈扰动。在强太阳风暴中,必定有日冕物质抛射的身影。

1.日冕物质抛射的发现

日冕是太阳大气(光球、色球和日冕)的最外层,最初只能在日全食时观测到。1930年,法国天文学家李奥发明了日冕仪,它能够通过人为制造“日全食”的方式来观测太阳日冕和日珥的形态和光谱,实现了非日食期间也能对日冕和日珥进行观测。从70年代开始在观测太阳的空间飞行器上放置日冕仪,从而可以在非日全食期观测到几个太阳半径的日冕现象。在日冕中频繁发生的瞬变现象——日冕物质抛射就此被发现了。正是由于日冕仪的发明和空间观测技术的发展,使得日冕物质抛射这一太阳爆发活动现象的发现成为可能。

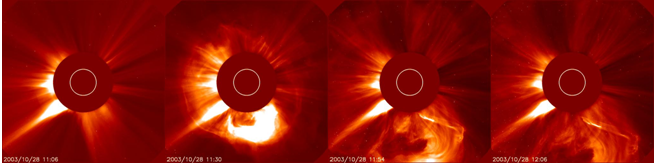

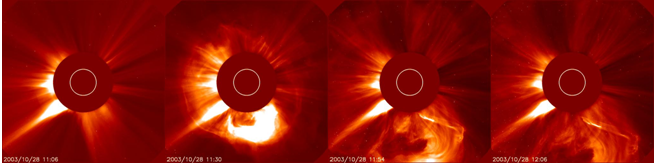

1973年美国海军实验室的轨道太阳观测台7号卫星(OSO-7)首先观测到一些突如其来的物质抛射使日冕结构发生了突然变化,这种抛射不仅涉及很高的质量和能量,而且发生频繁。随后,高山天文台安装在天空实验室卫星上的日冕仪于1973年5月至1974年2月期间对日冕物质抛射现象进行了首次常规监测。70年代中期,美国的“太阳风”卫星(Solwind P78-1)、太阳峰年卫星(SMM)、国际日地探测卫星(ISEE)3号及西德与美国合作的太阳神卫星(Helios)等积累了大量日冕物质抛射现象的观测资料。90年代以来,日本阳光卫星(Yohkoh)的X射线成像观测和太阳与日球层观测卫星(SOHO)上的大角度分光日冕仪(LASCO)的大视场日冕观测更是让天文学家“瞪大了眼睛”,对日冕物质抛射现象充满了极大的兴趣。图1是2003年10月28日SOHO/LASCO卫星观测到的一次日冕物质抛射的爆发过程。

图1日冕物质抛射的爆发过程(SOHO/LASCO) 。中心部分的白色圆环代表太阳,暗色的圆形区域是挡光板,亮度的增长反映了被抛出的高温等离子体密度的增长。

继续阅读 →