古人云:“观阴阳之开阖以命物”。虽然太阳风暴是一种非常纷繁复杂的自然现象,但科学家通过对太阳活动和近地空间环境的监测和研究,也逐渐发现了太阳风暴自身的一些特点和规律,它们能概括各种太阳爆发活动的一些共性特征,本文将带你了解太阳风暴重要的“三性”特征。

1. 周期性

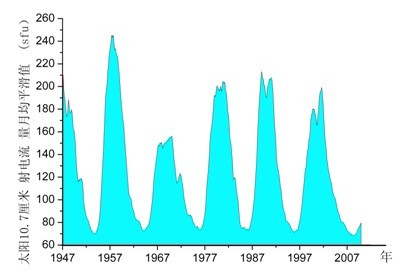

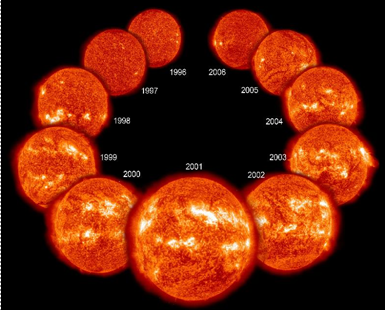

太阳风暴的周期性主要体现在太阳活动水平的周期变化上。太阳活动水平具有11年左右的周期变化特征,有太阳活动高年和低年之分,从黑子数的多寡以及太阳10.7厘米射电流量的变化,人们很容易看出太阳活动的这种周期变化。通常在太阳活动高年,太阳爆发活动较多,太阳风暴的发生频次高,强度大。相反,在太阳活动低年,太阳爆发活动少,太阳风暴发生频次低,强度相对较弱。

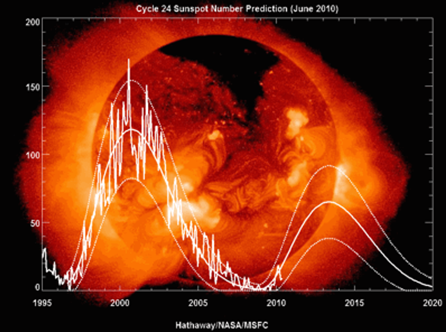

对于太阳黑子数,人类已经有23个太阳活动周期的完整记录。第24太阳活动周起始于2008年12月,根据国内外的预测,第24太阳活动周峰年可能出现在2013年附近,我们已经进入了太阳风暴爆发的高发期。

图1 太阳10.7厘米射电流量的周期性变化

图2 太阳观测图像的11年变化,太阳活动高年的图像明亮,低年图像暗淡

图3 预计第24太阳活动周峰年将出现在2013年附近

2. 突发性

太阳风暴的周期性是一种长期统计规律。虽然人类对太阳活动区黑子和磁场的演化过程有一定的观测和了解,但仍然缺乏全面的太阳磁场监测,对太阳爆发的规律也尚未完全掌握。对于某次太阳爆发活动事件而言,其具体发生时间和爆发强度很难准确预报。相对于人类目前的认识水平,太阳风暴的发生具有很强的随机性和突发性,类似目前人类虽然知道地球上有一些地震活跃带,但却无法准确预测某次地震发生的时间和强度。

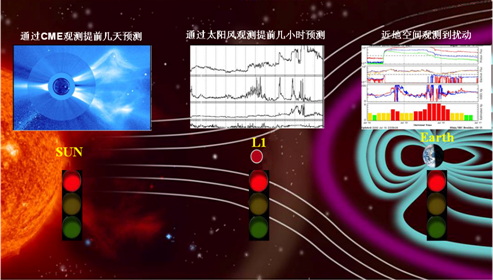

太阳爆发活动具有很强的突发性,那么人类对它的影响是不是束手无策呢?其实不然,由于地球空间环境扰动大部分是发生在太阳爆发几十分钟至几十小时之后,我们可以通过对太阳活动和地球空间环境的监测来分析预测太阳爆发引起的地球空间环境扰动的发生和发展。例如,我们可以利用卫星观测到的太阳爆发发生的时间和位置,依据从行星际到地球空间的各种观测资料,结合对空间环境变化统计分析和理论研究总结出的规律,提前1-3天预测地球空间环境扰动事件的发生时间和强度,从而为卫星和地面技术系统提供预警信息。2003年万圣节太阳风暴(因正值西方万圣节而命名)事例就是一个很好的例证。该次太阳风风暴造成了当时瑞典5万居民用电供应中断,而美国由于得到了及时的空间环境预报信息服务,只有威斯康星州到弗吉尼亚州的电网受到轻微影响。

图4 利用太阳和行星际观测预测近地空间环境扰动

3. 地域性

太阳爆发引起的某种空间环境扰动,在地球空间中的不同位置,响应程度有所不同。这一方面是由地球空间环境自身的复杂变化规律决定的,另一方面也与太阳和地球的相对位置相关。例如,在太阳质子事件期间,由于地磁场的偏转和屏蔽,不同地磁纬度和不同轨道高度上渗透进来的高能粒子数量存在很大差异。对于同一轨道平面上来讲,渗透到低高度上的高能带电粒子数目小于渗透到高高度的。对于同一高度上球面来讲,极区渗透进来的高能带电粒子数目要更多。因此,如果不考虑磁层内部固有的辐射带影响,那么运行在高轨道、高纬度的卫星辐射环境将更为恶劣。

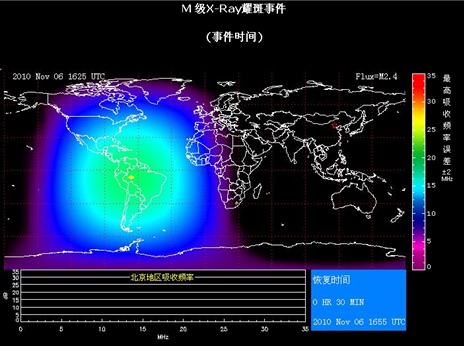

由于极区磁场是开放的,太阳质子事件期间的大部分高能粒子会到达极区,引起极区电离层环境改变。因此,太阳质子事件主要影响跨极区的高频短波通信,对中低纬地区的通信影响极小。耀斑爆发时,电离层电子密度增加会引起地球向日面无线电短波吸收,导致短波通信质量下降和中断,对背阳面的短波通信则无影响。例如,2010年11月6日M2.4级X射线耀斑引起南美洲中部地区的电离层骚扰,由于我国当时处于夜间,电波传播没有受到影响。

图5 2010年11月6日M2.4级X射线耀斑事件引起南美洲中部地区电离层骚扰

太阳风暴的周期性、突发性和地域性是太阳风暴最突出的表象特征,是我们对复杂太阳风暴感性认识的简单起步。而每一类太阳爆发活动,它们既具备太阳风暴这三个共同的特征,又更有其独特的个性及影响特点,只有将这些特征了解得更清楚,对太阳风暴得预报才会更准确。