“工欲善其事,必先利其器”,对于太阳风暴预报,“器”就是各类客观、准确的预报方法。尽管太阳风暴预报比较困难,但是由于太阳风暴对人类技术系统的巨大危害,自认识到太阳风暴这种自然灾害现象后,人类从未停止对太阳风暴预报的探索和努力,并发展了多种预报方法,林林总总,比如人工经验预报、模式预报等。

人工经验预报

简单讲,经验预报就是从现象到规律再到现象的一种外推。我国民间丰富的气象谚语,“朝霞不出门,暮霞行千里”等等,就是朴素的经验天气预报。在太阳风暴预报的历史长河中,最初的预报方法也是经验预报,例如美国上世纪曾通过太阳黑子和耀斑来预测地磁扰动,60年代利用“M区”(神秘区)来开展地磁扰动的27天预测等。

在日常的太阳风暴预报业务中,预报员的预报经验主要来源于对典型太阳风暴过程及相关信息的积累和综合,此外,已经掌握的规律也是经验的来源之一。如果说一个预报员“经验丰富”,通常是因为长期从事预报工作,积累了大量典型案例,预报经验经过反复修正和验证,从而能对预报对象的未来发展判断较为准确。

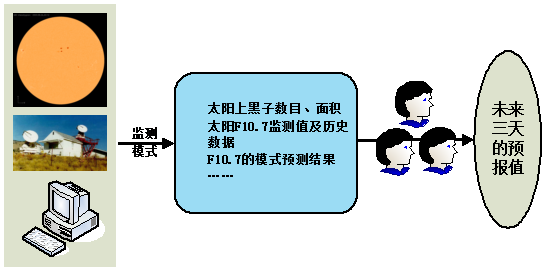

在今天的太阳风暴预报中,经验预报仍然占据重要的地位,尤其在太阳风暴的短期预测中,比如太阳耀斑、质子事件和地磁暴未来三天的发生概率预测,太阳10.7厘米射电流量(F10.7)和地磁Ap指数的短期预测等。这里,我们以F10.7的预测为例,说明经验预报基本过程。太阳F10.7预报依据大致有三个,首先是最近一段时间的历史观测值,作为未来三天的预报基准值,这是因为F10.7的变化缓慢,观测值在预报中占有重要分量;其次是F10.7的变化量,主要与太阳上黑子群的演化情况,包括黑子群个数的变化,面积的增减等相关;最后是太阳F10.7的预测模式给出的未来三天的预测结果。预报员综合分析这些预报依据后,依据个人预报经验,最终给出F10.7未来三天的预报值。

经验预报实际上是一种主观性预报,因为预报结果依赖于预报员的主观判断,对于相同的观测资料,不同的预报员能得到不同的预报结论。因此,预报会商成为制作太阳风暴预报的重要环节,这对于提高预报准确率,充分发挥每个预报员的预报能力起着关键作用。在太阳风暴预报过程中,预报员经常要进行预报会商,尤其在形势比较复杂,有可能或者已经发生了发生太阳风暴的时候。

经验预报这种预报手段还不能达到人类对预报结果的客观一致性要求。随着科学技术的发展,对太阳风暴变化规律了解程度的加深和太阳风暴观测资料的增多,可以预期,太阳风暴预报将逐渐由经验预报转向客观预报。

图1 太阳F10.7经验预报过程

模式预报

预报模式是以一定的算法给出预报对象未来的状态,算法可以是统计规律,也可以是物理机制,算法的输入是实时观测数据和合适的边界条件。模式预报结果的“好”和“坏”取决于观测水平和对空间天气现象变化规律的认知程度。不同模式的理论基础、建模所使用的历史资料状况和输入数据的实时性等都存在差异,因此,当代的空间天气模式处于不同的发展阶段,有些仅处于研究阶段,也有部分已通过试验验证,转化为预报工作中的业务模式。

空间天气预报模式众多,在下面的内容中,未能逐一进行介绍,而是根据模式建立基础,分别描述了基于数据统计分析的统计模式和基于物理机制的物理模式这两大类。

● 统计模式

统计模式是依据预报对象与预报因子之间的统计关系而建立的预报方法,有时也称为经验模式。在统计预报中,主要的统计分析技术包括自回归、小波分析、时序叠加分析、滤波技术、模糊分析、物理量场的平均和神经网络技术等。对于统计模式来说,模式创新的途径有两个,一是预报因子更新,二是分析技术更新,它们主要受观测积累和数学研究进展的约束。

统计模式针对性强,模式使用简便快捷,适用于从复杂的现象和过程中寻找和提取规律,给出相关现象和过程之间的定量关系,甚至可以用于寻找和揭示新的物理关系,或验证某一物理模式的正确性。因此,统计模式在空间天气预报中被广泛应用,基本上覆盖了日地空间的各个领域。

空间天气统计模式众多的一个重要原因是空间天气系统是开放的,它是一个从太阳、行星际空间、磁层、电离层到大气层的一个复杂链式相互作用系统,上下游之间进行着质量、动量和能量的交换。由于上下游之间存在着这种信息交换,藉此诞生了很多统计模式。例如,对于磁层内的模式来说,上游的太阳风和行星际磁场是一个非常有用的输入量。

在空间天气业务预报中,已经开发了各类指数的预测模式,例如太阳F10.7,行星际太阳风,地磁Dst、Ap和Kp指数,高能电子通量等,这些模式结果是预报的重要参考。对于耀斑和太阳质子事件的预报,也建立了一些统计模式,但结果还不尽如人意。

此外,还有一类重要而有效的统计模式是气候模式(climatology model),它是一些系统历史观测值的平均。例如,分析最近几个太阳活动周的观测资料,获得太阳、行星际参数或地磁活动在太阳活动周尺度上的变化规律,或者利用长期积累的历史数据,建立磁层内各区域的结构模式等。气候模式虽然不能很好地反映系统的动态变化,但放映了该系统的长期变化情况,这对于空间飞行任务的设计,尤其是系统冗余设计是非常必要的。

● 物理模式

物理模式是以电动力学、磁流体动力学(magnetohydrodynamics,MHD)和运动学理论来描述空间天气事件中能量、动量、质量和磁通量等物理量的传输,它的实现手段主要是数值模拟,这种预报方法也称为数值预报。从经验模式向物理模式过渡需要两个条件:一是人们对日地空间事件的发展过程和物理规律有了清楚的了解,二是空间探测技术的发展为预报提供实时的监测数据。

空间天气数值预报在20世纪90年代开始得到快速发展,最典型的就是磁层MHD模式和磁层规范和预报模式(MSFM)。现在,已经发展出一些典型的物理模式,例如太阳风三维运动学模式(Hakamada-Akasofu-Fry,HAF),对日冕、太阳风和地球磁层进行描述的MHD模式等。物理模式已经从太阳、太阳风、磁层、电离层、中高层大气各区域模式向耦合模式方向发展。

物理模式的最大优点是物理过程清楚,便于进行机理分析,一方面有助于对观测现象的认识,开拓对探测区域以外空间的了解,第二可以检验和完善理论体系,对空间天气现象给出定量描述,并为进一步发展成为空间天气事件因果链预报模式提供物理基础。

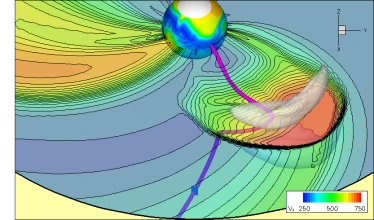

图2 WSA-Enlil 锥模式模拟的CME在行星际空间的传播过程

利用已经建立的物理模式,通过输入初始条件和边值条件,数值计算空间天气预报参量的空间分布和时间演化,这是科学家长期奋斗的目标。然而,这种研究型物理模式的预报能力非常有限,迄今为止,独立运用于空间天气预报的物理模式仍然非常稀少。WSA-Enlil锥模式是美国NOAA空间天气预报中心业务化转化的第一个基于物理的大尺度空间天气预报模式,该模式可以提高对冕洞高速流的预测精度,可以提前1-4天提供CME到达地球的时间、地磁暴的强度以及磁暴的持续时间。

尽管目前数值预报还没有进入业务化应用的阶段,但它代表着依靠定量物理规律作定量预报的方向,是未来空间天气预报的必然之路,随着对空间天气认识的加深和探测资料的增多,必将获得快速发展。

● 混合模式

统计模式和物理模式各有利弊。统计模式灵活,比物理模式更快、更准确地预测它们训练区域的预测对象,但训练区域之外的预测是不确定的,显得比较“僵硬”,缺乏可拓展性。物理模式能够提供一系列变量的预测,但预测结果大多不能满足业务预报对预测精度的要求。

同时,统计模式和物理模式各有所长,各有所用,一方面物理知识引导经验模式的发展,另一方面,物理模式经常依赖于经验近似来描述一些物理过程。实际的空间天气模式经常是统计关系和物理基础两者的有机结合,这类模式称为混合模式,或半经验模式,例如Wang-Sheeley的太阳风膨胀模式,Tsyganenko的地磁场模式等,都是典型的混合模式。