中高层大气是与人类航天活动关系极为密切的区域,监测中高层大气有助于深入理解中高层大气环境本身的变化,并为航天器的飞行提供环境保障。人类对中高层大气的探测有着悠久的历史,特别是进入太空时代后,探测手段越发多种多样。

1.中高层大气对航天活动的影响

中高层大气区域是低轨道航天器(如国际空间站、神舟系列飞船等)的主要运行区,该层大气环境的波动都会时时刻刻对其中的航天器产生一定的影响,主要现在以下两个方面。

首先,中高层大气密度对航天器所产生的阻力效应,将导致航天器的轨道姿态、轨道衰变率和在轨寿命的改变。当空间环境扰动强烈时,短时间内大气密度会出现剧烈的波动,航天器的轨道也因此而出现一定程度的变动,有可能下降几百甚至上千米,会影响到地面观测网对该航天器的跟踪情况,甚至会追踪不到航天器轨迹,造成航天器“丢失”。极端情况下,有可能导致航天器的轨道下降太快而提前陨落,于是航天器就真正损失了。

其次,主要是原子氧对航天器表面的腐蚀效应,将引起表面材料质量损失和材料的物理与化学性质的改变。中高层大气是由多种气体组成的,主要成分是原子氧。低轨道航天器相对大气的速度高达约8千米/秒,因此具有定向速度的航天器遭遇氧原子时,后者的流量是相当大的;并且原子氧是一种极强的氧化剂,那么当大量的原子氧不断地撞击航天器表面时会导致材料的“氧化”、“腐蚀”和“挖空”。

因此,必须对中高层大气进行监测,对不同高度的大气资料做到定量的数据储备,并且还要积累一定的时间,以获得不同太阳活动情况下中高层大气的波动情况。

2.中高层大气监测的历史

(1)早期的探测

人类生活在大气底层,中高层大气中发生的各种现象,一直是地球物理学家所关注和思考的对象。在漫长的历史时期中,人们只能通过一些自然现象或人为现象,利用原始的仪器简单地推测中高大气中的情况。

长期以来,人们对大气中发生的现象一直以定性的经验观察推断为主。直到16世纪末,有人发明了第一批大气探测仪器,才开始了对大气的定量探测。

1783年,法国人查理在巴黎上空用氢气球携带温度表和气压表探测大气状况以后,人们陆续开始了进行天基高空大气的探测。1919年,法国人巴洛第一次用气球搭载无线电探空仪探测大气,为高空大气探测事业开辟了新的途径。1923年,英国科学家林德曼和多布森提出了利用光学或无线电设备对流星及其余迹的观测来推算高层大气特性参量的方法。 1940年开始,有人用测风雷达进行追踪气球进行高空风的测量。到1945年第二次世界大战结束前夕,美国首次将雷达应用于大气观测,并获得了宝贵的大气资料。

图4 流星划过夜空

(2)太空探测的开始

20世纪40年代中期以后,随着各种高空飞行工具(如火箭)的陆续发明,大气探测技术也有了飞跃的进步。

火箭是探测高层大气的重要工具,美国和苏联等国利用火箭进行了大量的探测。从1946年春开始,美国采用德国的V-2火箭对大气开展系统的探测,至1951年,共发射了66枚,取得了120千米以下大气大压力、密度和温度的资料。1947年冬,美国首次发射了史上著名的空蜂式火箭,至1957年约发射了250多枚,获得了大量的大气探测数据。1949年初,苏联也开始利用火箭进行高空大气的探测。在1957年,苏联发射了一种新型的气象火箭,可以直接测量温度和压力,共发射了125枚,取得了80千米以下大气压力、密度和温度的资料。此外,为了探测更高层的大气,苏联还发射了四种地球物理火箭,取得了110~470千米高空的许多宝贵资料。

(3)卫星探测大气的时代

通过火箭探测积累的大量高空大气数据资料,为人造地球卫星的升空铺平了道路。1957年,苏联发射了人类第一颗人造地球卫星,各国立即开展了卫星对中高层大气密度和成分的探测。

由于当时各国科学探测设备研究的滞后,跟不上搭载卫星迫切要上天的进度。无论是苏联、美国,甚至中国发射的第一颗卫星,都没携带什么重要的探测仪器,只能将探测大气密度作为主要的任务。这是因为卫星运行中受到了一定大气阻力作用而导致轨道发生改变,利用地面探测到的卫星轨道参数的变化,便可以反推计算得到卫星轨道高度的大气密度。并且,在早期各国发射的卫星任务中,例如美国的探索者系列9号、Vanguard 系列和AD系列卫星等,都利用卫星轨道反推得到大气密度。

图7 Aeros-B卫星

随着人类科学仪器研究技术的不断进步,陆续有新的大气探测方法投入应用。1963年,美国发射的大气探测AE-A卫星,就携带了电离真空计和质谱仪探测大气密度和成分。后来上天的AE后续系列卫星、德国和美国合作的Aeros-A和Aeros-B卫星等也都载有质谱仪来探测大气成分。

1967开始,意大利和美国合作发射的San Marco 2及其后续系列卫星,该卫星利用卫星外壳和内部结构联合作为内外壳平衡仪,成为了一种典型的加速仪,可以测定卫星因大气阻力而产生的加速度,用以反推获得了大气密度的资料。

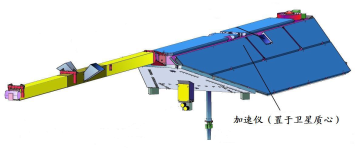

1967年,美国发射的Agena-D卫星,携带了一种新型的三轴加速仪——微小静电加速仪,用以测量卫星加速度,反推获得大气密度。第二年,美国发射的OV1-15和OV1-16卫星,以及后来升空的AE-C及其后续系列卫星和S3系列卫星都载有这种加速仪。

到了2000年,德国发射的CHAMP卫星和美国发射的GRACE双星,携带了精度更高的三轴加速仪,经过近十年的积累获得了大量的卫星加速度数据,所探测的低轨道大气密度精度可达10-15~10-14千克/立方米。

图8 CHAMP卫星

在中国的载人航天任务中,2001年升空的神舟二号飞船以及其后的神舟三号、神舟四号也曾携带了中国自己研发的电离真空计和质谱仪,并探测了高度350千米左右的大气密度和成分,获得了最新的大气探测资料。

随着在天上飞行的卫星的日益增多,不同轨道高度的卫星划过天际,犹如层层蛛网覆盖了地球高空的,美国提出了高精度卫星拖曳计划。该计划充分利用空间监测网的精密追踪数据,基于遍布不同经度、纬度和高度的几十颗卫星的高精度轨道根数的变化,反测大气阻力,校正卫星轨道,联合反推全球大气密度的波动情况。

附:人类第一颗人造地球卫星的大气探测

1957年10月4日,世界上第一颗人造地球卫星——“斯普特尼克1号”由苏联发射成功,该卫星的唯一有价值的科学任务就是探测大气密度。

最早在1954年5月,苏联的火箭设计师谢尔盖·科罗廖夫提出要发展人造卫星计划。到1955年7月29日,美国总统艾森豪威尔宣布美国将于1957年发射第一枚人造卫星。仅一星期后,8月8日苏共中央政治局马上同意科罗廖夫的建议。

1956年 1月,苏联部长会议批准了发射人造卫星的立案,并暂以“D”命名;年底,“D”过分具野心及繁复的设计,终因科技水平未能跟上而致使问题陆续浮现,苏共中央决定押后“D”的发射。由于恐防美国会先于苏联发射人造卫星,苏联国防工业部提出第一颗卫星不应迟于1957年7月前发射。由于时间已所剩无几,设计被大幅简化:简单、轻型、易于操作并只携带一台简陋的无线电发送器。

斯普特尼克1号终于1957年10月4日发射,成为第一个进入外层空间的人造物体,在外层空间以20.005至40.002兆赫的频率向地球发送无线电波信号。斯普特尼克1号升空的意义,在于通过量度其轨道变化,有助研究高空地球大气层的密度,并为电离层作无线电波传递提供原始的资料。

斯普特尼克1号