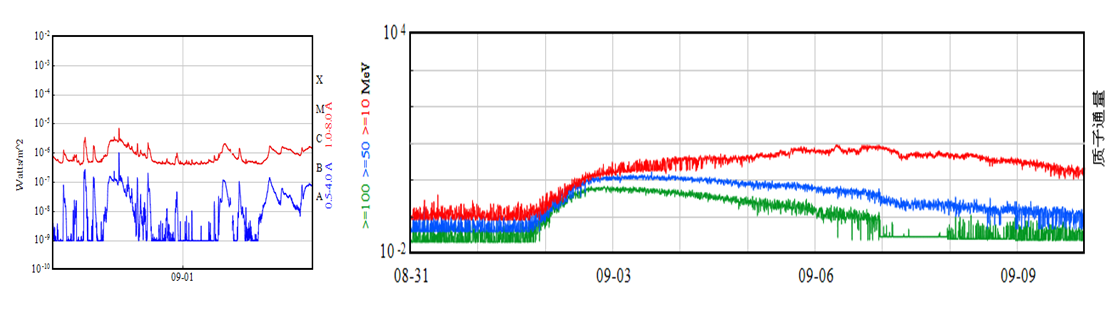

2014年9月1日空间环境平静如常,而地球同步轨道上大于10MeV的高能质子通量却悄然上升。质子通量上升的过程缓慢而漫长,持续了4天多,在9月6日达到峰值9.7pfu,随后下降至背景水平。这次的高能质子通量上升事件并没有达到小太阳质子事件(≥10pfu)水平,对空间环境稍有扰动,看起来并不起眼,然而了解空间环境的人却会注意到其特别之处。高能质子通量上升意味着粒子的增加,而平静的日面上并没有爆发活动,那么这些高能粒子从何而来?

源头在太阳背面?

轨道引起高能质子通量的上升。然而9月1日太阳表面的活动区并不活跃,只有几个小耀斑产生。往前追溯到8月31日,太阳依然平静。很显然高能质子的源头并不在可见日面。那么在日面的边缘?由太阳色球的观测图显示,日面边缘也没有大的爆发活动。那么源头只可能在最不可能的地方——太阳背面。

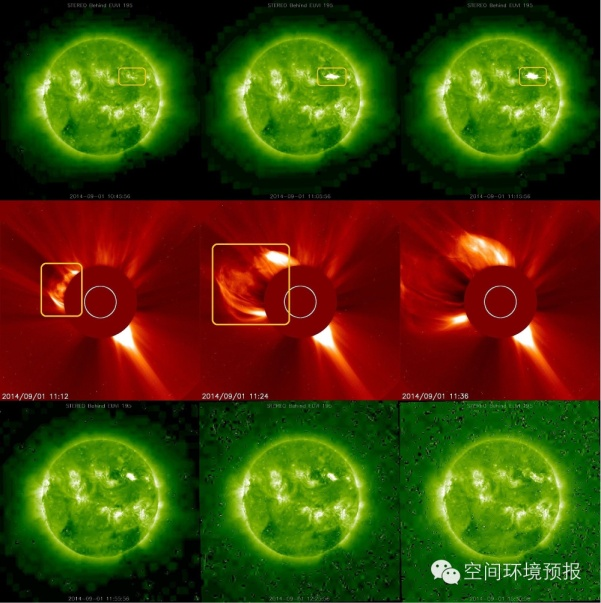

分析“双眼看太阳”计划的STEREO-B卫星观测图,可以看到9月1日11:05 UT太阳背面爆发大耀斑。SOHO卫星LASCO于11:12 UT观测到伴随的背向地球的日冕物质抛射。

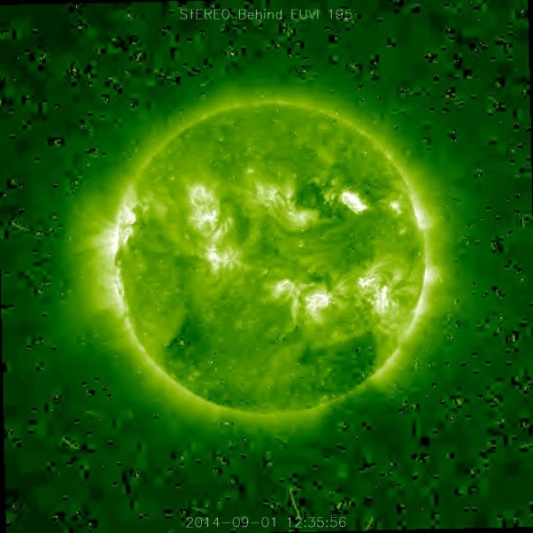

太阳背面的爆发活动很可能对应大耀斑(X级或以上),也很可能引起太阳质子事件。爆发后几十分钟的STEREO-B卫星观测图像证实了高能粒子的存在。高能粒子将图像打出大量的噪点。

得益于平静的空间环境背景,我们可以有把握地分析出太阳爆发的整个过程:9月1日11时太阳背面爆发大耀斑,伴随背向日面物质抛射,几十分钟(约40分钟)后高能粒子影响STEREO-B,10个小时后(21时)地球同步轨道高能粒子通量上升,随后的几天里一直保持缓慢上升的趋势。

高能质子通量上升的源头竟然在太阳背面,准确说是在日面东侧的背面。这个出人意料的源区位置说明太阳高能质子“拐了个大弯”,从太阳背面传到了地球附近的同步轨道。这是一例罕见的源区在太阳东侧背面的质子通量上升事件。

太阳质子事件和源区位置的关系

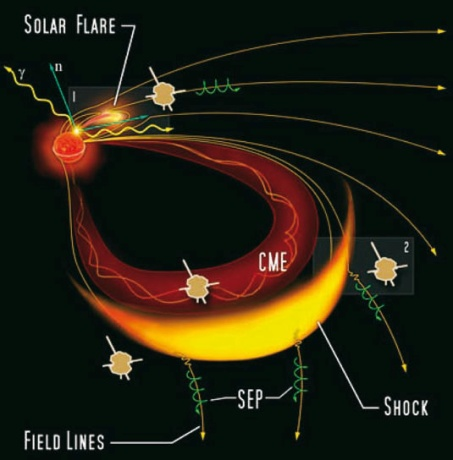

太阳质子事件是由活动区的剧烈爆发活动(大耀斑或暗条消失)引起的。太阳质子事件的特性与很多因素相关,如耀斑的级别、耀斑的持续时间等,而爆发活动的源区位置无疑是重要的影响因素之一。

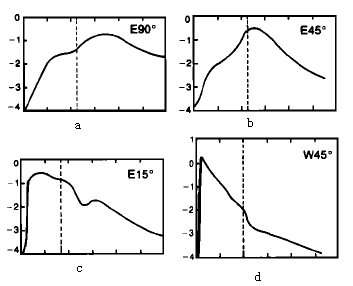

由于在行星际中,太阳磁场呈螺旋形,磁力线是弯曲的,因此不同的源区位置(经度),太阳质子到达地球的时间、质子通量变化的曲线截然不同。

日面中心和偏西侧的太阳爆发更容易到达地球(例如图5c, d)。在大耀斑爆发后,地球同步轨道大于10MeV的质子通量迅速上升,很快达到峰值。而日面经度越偏东,质子通量的上升过程越缓慢,如图5a, b,往往需要几天才能达到峰值。

太阳质子到达地球的时间也与源区经度密切相关。日面中心和偏西侧的质子事件一般是几十分钟到1-2个小时就到达地球,而日面东边缘的质子事件长达十多个小时。

到达地球附近的日冕物质抛射往往会影响质子通量,产生一个小峰值。这个峰值对源区在日面中心和偏西侧的质子事件来说,仅仅是个扰动。而对源区在东侧或东边缘的质子事件,却往往会产生新的事件峰值。

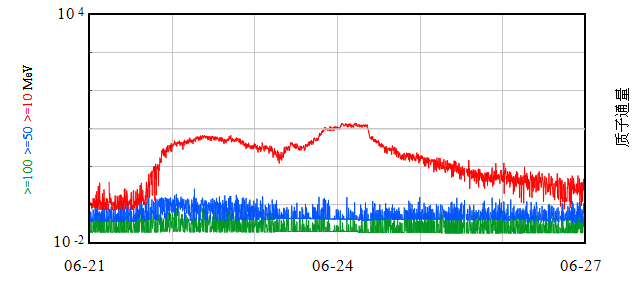

2013年6月23日的太阳质子事件就是一个典型的源区在日面东边缘的例子。

6月21日03:14 UT日面爆发M2.9级耀斑,源区位置为S16E66,在日面东边缘处。经过12小时,15时左右同步轨道质子通量才开始上升,上升缓慢并维持在6pfu左右。23日受到达地球的日冕物质抛射影响,又开始上升,于24日05:20 UT达到峰值14pfu。

源区在太阳西侧背面的质子事件

有源区在太阳东侧背面的质子通量上升事件,那么有没有源区在太阳西侧背面的质子事件呢?答案是有,当然也很罕见。

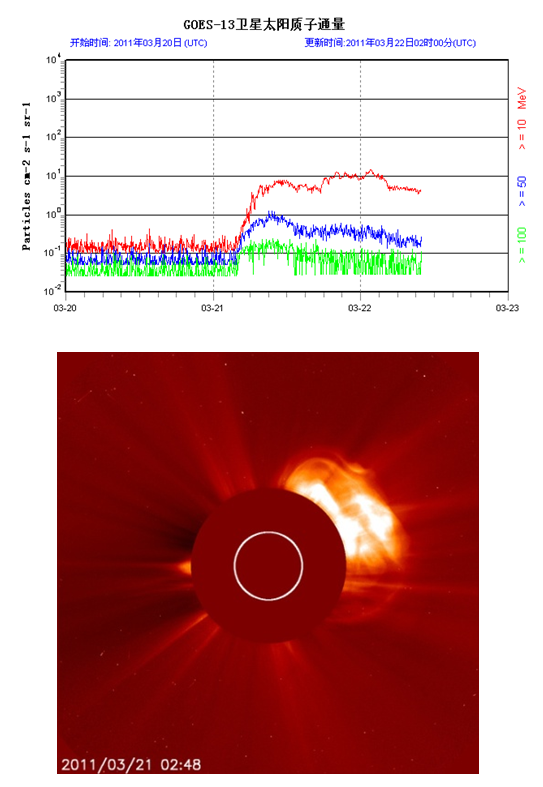

2011年3月21日19:50 UT发生太阳质子事件,大于10MeV质子通量峰值为14pfu。追溯源区位置,可见日面上并没有大耀斑爆发,因此可能在日面西侧背面。3月21日2时左右日面西侧背面爆发一个背向日冕物质抛射。21日4时左右同步轨道质子通量开始上升,21日19时达到小质子事件阈值。

特殊事件对质子事件预报的意义

这种源区在太阳背面或者边缘的质子事件可以归类为特殊事件。据2000~2011年的不完全统计,源区为日面西边缘的特殊事件有11次,源区为日面东边缘的有6次,源区为太阳背面的仅有3次。

这些特殊事件拓展了我们对太阳质子事件的了解,但也带来了更多的疑问。质子是如何“拐弯”?源区在东边缘的质子事件的上升过程为何如此缓慢?……

对于太阳质子事件的预报来说,一方面特殊事件的存在提醒我们对质子事件的有无预报需要更为谨慎,特别是日面东边缘的爆发活动,需要更长的时间来确认是否会对质子通量造成影响;另一方面,这类事件本身成为预报的难点,迫切需要对太阳质子在行星际中传播机制的更深入的了解。