2013年5月中旬和下旬,活动区1748和1745先后爆发了大太阳风暴。不过,活动区1748爆发时位于日面东边缘,而活动区1745爆发时位于日面西边缘,两次大爆发活动都不朝向地球,没给地球带来太大的麻烦。在5月份,地球连续躲过了两次太阳风暴的正面袭击,让人不得不感叹太阳风暴对人类的“厚爱”。然而,如果两次大爆发活动都是朝向地球爆发,结果又会如何呢?下次地球还会这么幸运吗?

事件的回顾

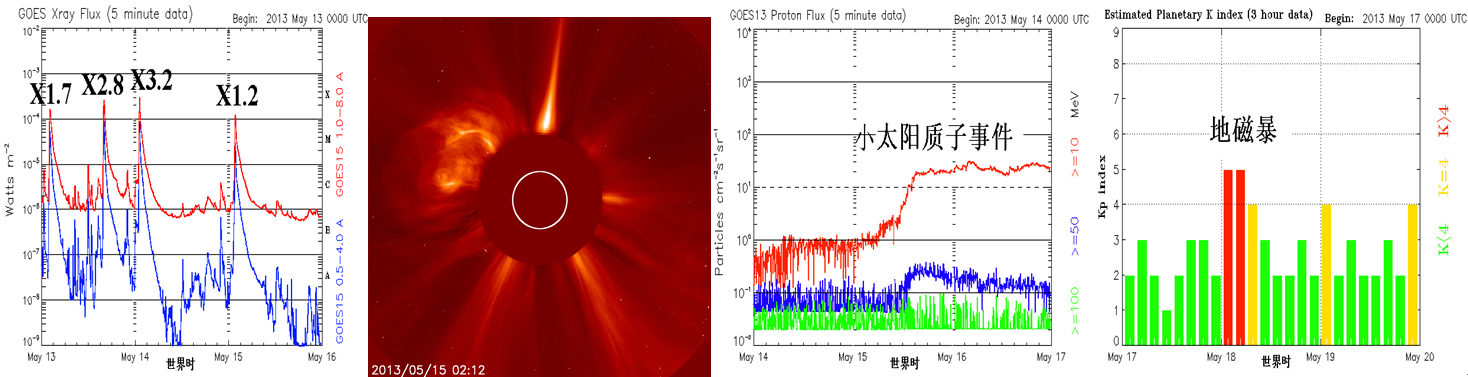

1748活动区爆发:2013年5月中旬,“沉寂”数月的太阳突然发力,1748活动区在13-15日相继爆发了4次X级耀斑(图1),并且均伴随有强烈的日冕物质抛射(CME)。不过,由于1748活动区在爆发的时候,位置偏于日面东边缘,爆发并不朝向地球方向,其喷发的大量物质和能量绝大部分偏离了地球,一小拨到达地球的物质仅仅引起了小太阳质子事件和小地磁暴。

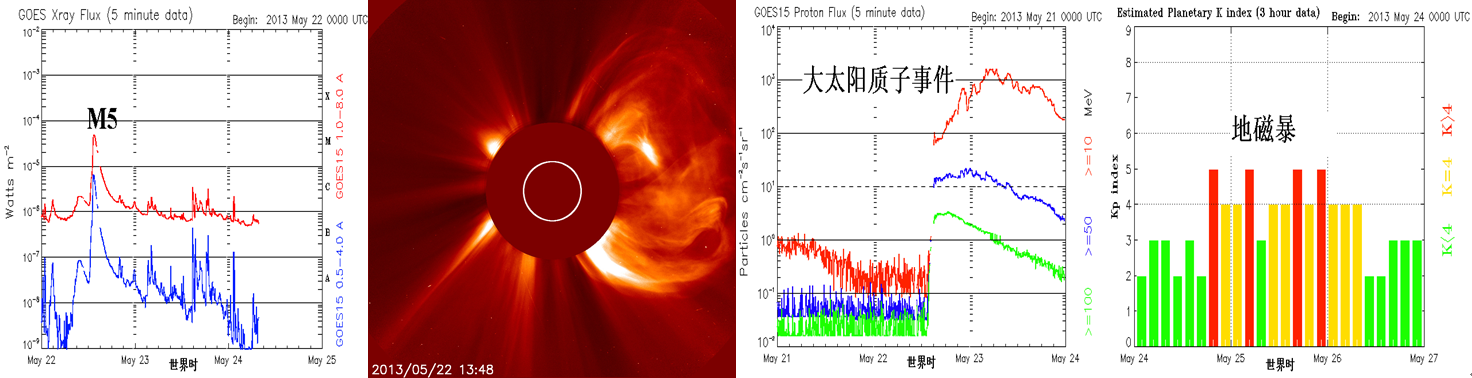

1745活动区爆发:5月下旬,稳定存在可见日面12天的1745活动区突然爆发,在即将转出日面时的5月22日产生了一个M5级耀斑(图2),其喷发的高能带电粒子引起了大质子事件。但是,因其爆发位置偏于日面西边缘,爆发时伴随的强烈日冕物质抛射大部分也没有到达地球,只引起了小地磁暴。

5月太阳风暴的溯源

众所周知,太阳活动区是太阳风暴发生的源头。我们试图追根溯源,来进一步探讨5月太阳风暴的“元凶”。

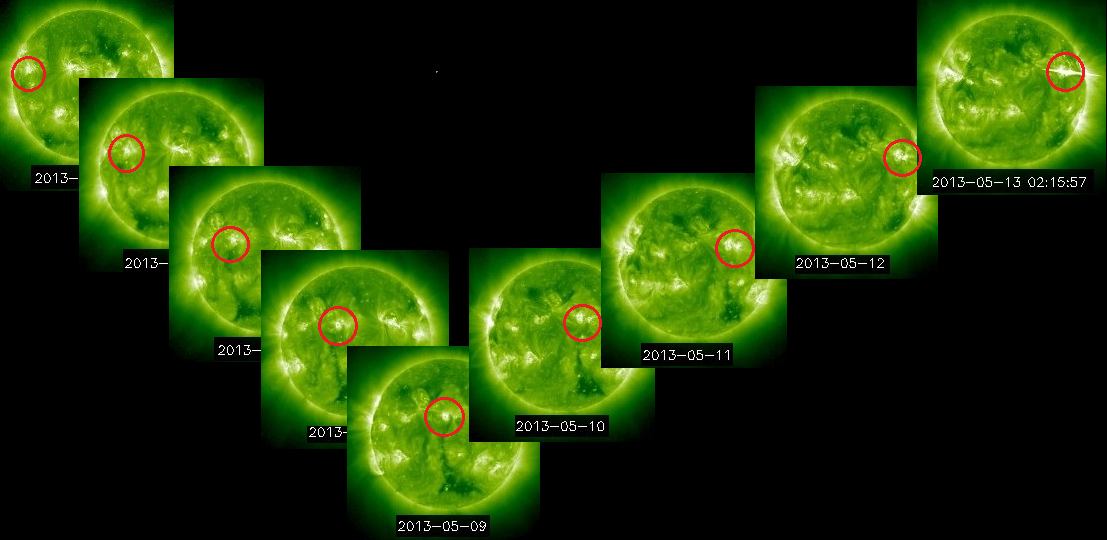

首先是1748活动区。根据SDO卫星的观测图像可知,1748活动区并不是一个大活动区,最大只达到310个面积单位,但磁类型最复杂时曾为Beta-Gamma-Delta型。我们可以利用STEREO-B卫星的观测,进一步的追踪1748活动区转入可见日面之前的变化情况。在5 月上旬,1748活动区逐渐演化增长,至5月10日左右,增长趋势越来越快,到即将转入可视日面的13日时,开始了陆续的大爆发活动(图3)。

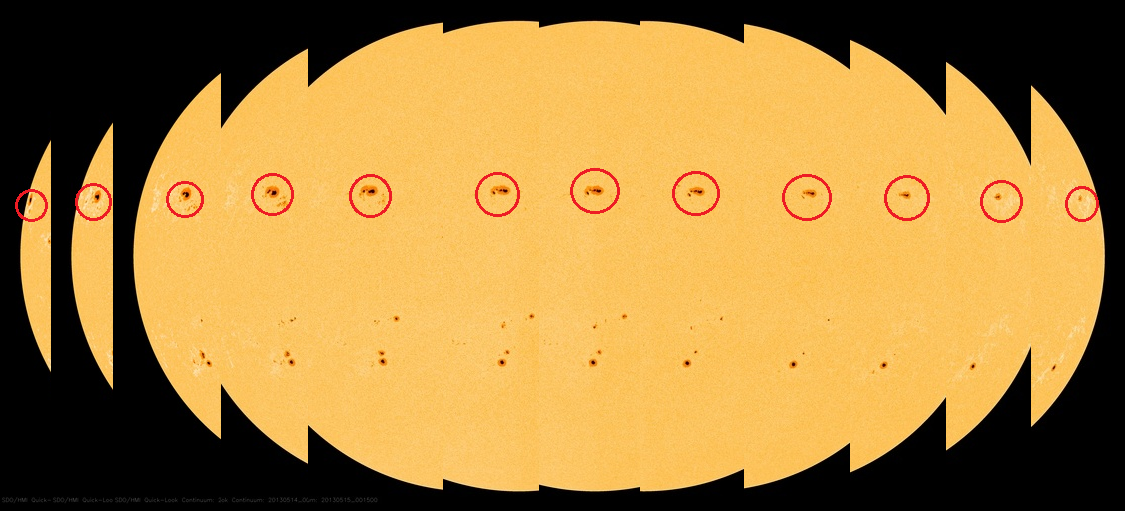

其次是1745活动区。由SDO卫星的观测图像(图4)可见,1745活动区自5月11日转入可见日面后便一直稳定存在,面积略大,最大曾达到600个面积单位,但磁类型最复杂时为Beta-Gamma型,演化比较缓慢,最终只产生了一个M5级耀斑。

5月太阳风暴的背后

根据观测资料,普遍认为本活动周是一个小活动周,峰年的太阳活动水平要低于大多数活动周的峰年水平。但是,由于太阳爆发活动的突发性,即使是小的太阳活动周峰年同样可能发生强太阳风暴。例如,低水平的第10活动周的1859年发生了有纪录以来最强的一次太阳风暴事件——卡林顿事件。

平心而论, 1748和1745活动区并不能算比较大的活动区,其面积只能算中等水平。但由于2013年是太阳活动峰年,又鉴于太阳爆发活动的偶然性,即使是这样大小的活动区也有产生大爆发活动的可能。因此,1748活动区在短短的48小时内连续爆发了4次X级大耀斑,便是太阳活动爆发突发性最典型的表现特征之一。

幸运的是,活动区1748和1745爆发时喷出的大量物质和能量恰好都不朝向地球,一个偏东,一个偏西,基本没有给地球带来太大的麻烦。但是,如果下一次这样的事件朝向地球爆发,又会怎么样呢?

假如1748活动区朝向地球爆发

在1748活动区爆发的4次大耀斑事件期间,地球很快便感受到了太阳电磁辐射的袭击。在10分钟内,紫外和X射线等波段的电磁辐射一起抵达地球电离层,引发电离层突然骚扰等。除了个别地方,我国大部分地区发生了短波信号的全吸收,短波无线通讯出现中断现象。

如果1748活动区爆发时朝向地球,地球还将面临高能带电粒子和低能等离子体云的攻击,引发一系列的空间灾害事件。

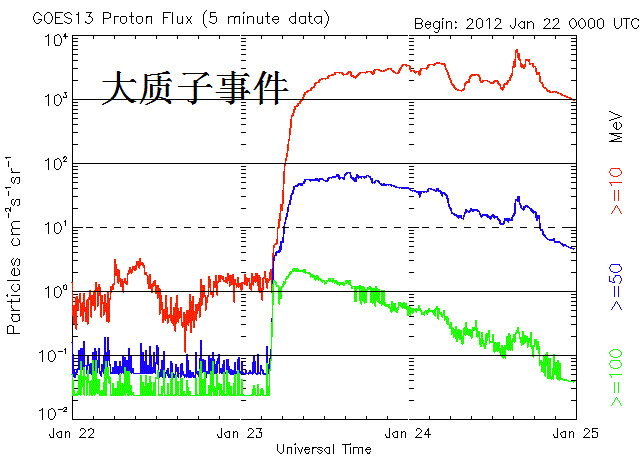

首先,在本次1748活动区的大爆发中,引起了小质子事件,证明有大量高能带电粒子的喷出,不过只有很少的一部分到达了地球。如若这些粒子正朝地球而来,就会在几十分钟左右到达,引发大质子事件,地球同步轨道大于10MeV高能质子通量将很快超过1000pfu。例如,2012年1月份,1402活动区爆发的M8.7级耀斑就引发了大质子事件,高能质子通量达到了6000pfu以上(图7),是1976年以来的第13高值。

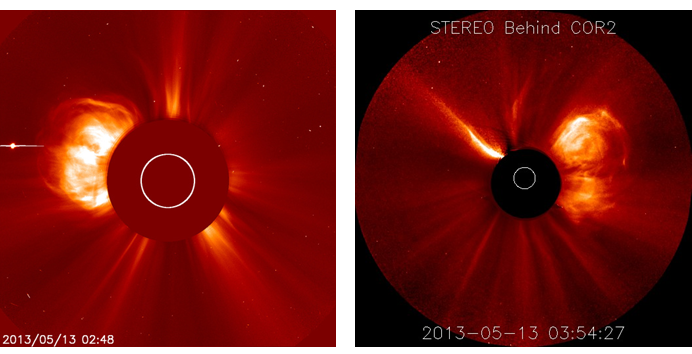

此外,由SOHO卫星和STEREO-B的观测图像上均可见(图8),1748活动区爆发的大耀斑都伴随有大量的日冕物质抛射(低能等离子体云)。等离子体云仅仅擦过地球,发生了小地磁暴。如若这些大规模等离子体团正朝地球方向而来,那么在2-3天内就会抛至地球附近,将引起地球磁场大范围的急剧扰动,发生大地磁暴,Ap指数将达到100以上。后续还将导致中高层大气密度的增加、电离层暴、高能电子暴等。

2013年正处于第24太阳活动周峰年,很有可能再次爆发大太阳风暴,下次地球还会这么幸运吗?

如果您对空间环境事件感兴趣,并想及早获知事件的预报信息,可以关注我们的网站:www.sepc.ac.cn。