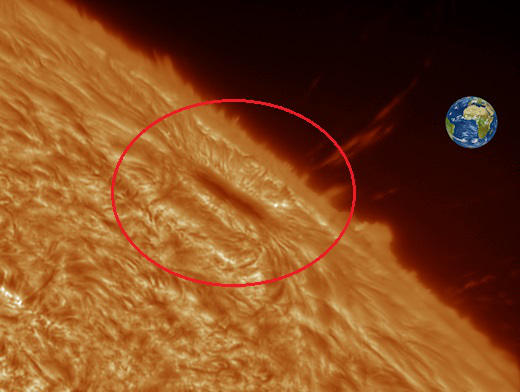

太阳质子事件是太阳风暴带来的最具破坏性的空间天气现象之一。质子事件发生时,地球周围如同遭遇了一场的高能带电粒子“暴雨”的袭击,这些高能带电粒子就如同高速飞行的子弹一般,能够击穿几毫米厚的金属,具有很强的破坏性。大量高能粒子的袭击有可能毁坏地球轨道上的卫星,并威胁到太空中宇航员的生命安全。

● 威胁在轨航天器

太阳质子事件期间,航天器轨道上的高能带电粒子会突然增强,给在轨航天器的安全运行带来巨大的威胁。由于地磁场对高能带电粒子的屏蔽作用,不同轨道的航天器受到的影响其实大不相同,高轨道航天器,比如同步轨道卫星,由于远离地球,地磁场的屏蔽作用已十分微弱,质子事件对它的影响往往比较严重,低轨道航天器,比如神舟飞船轨道,地磁场将绝大多数的太阳爆发粒子都阻挡在外,质子事件的影响就要小很多。对低轨道航天器来说,轨道倾角越高,质子事件的影响越大,比如国际空间站的倾角为51.6°,天宫二号轨道为42.4°,虽然它们的轨道高度相差不多,但质子事件对国际空间站的影响比与天宫二号相比更大一些。

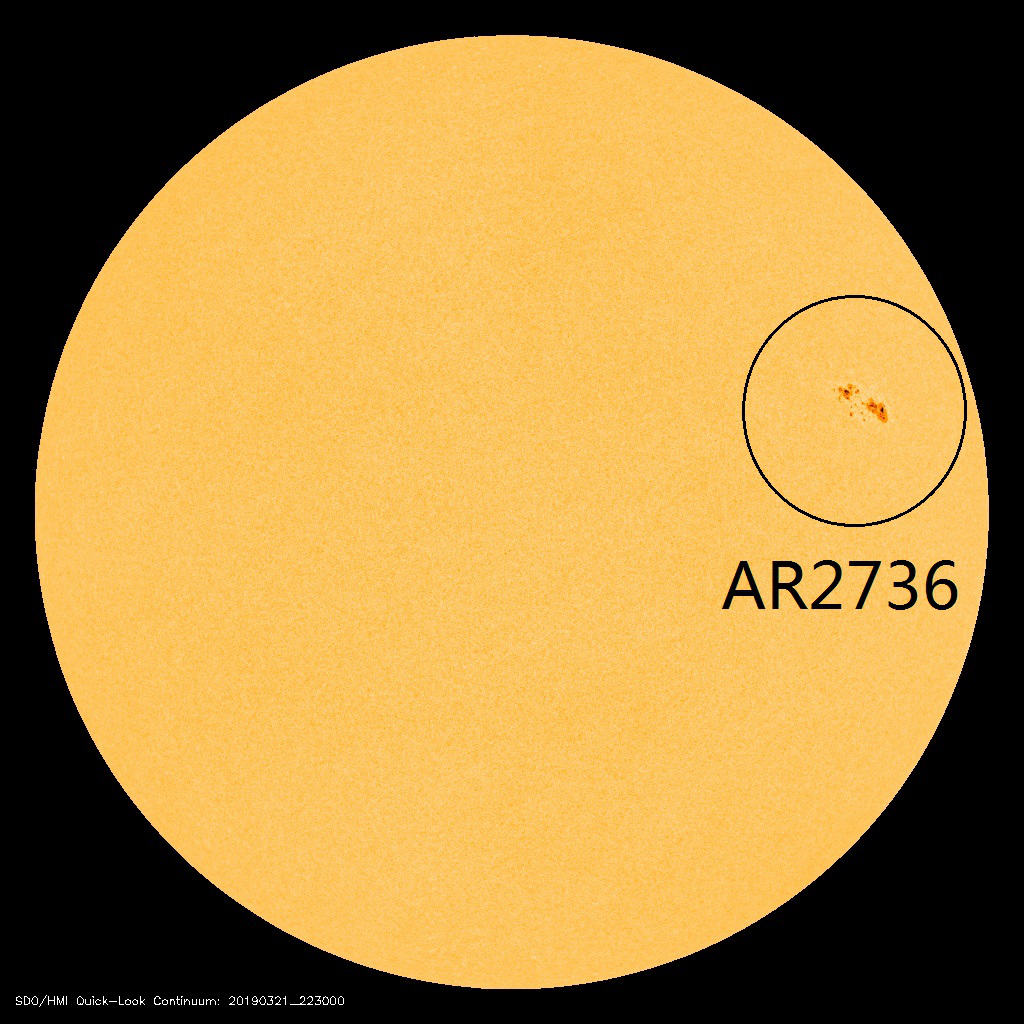

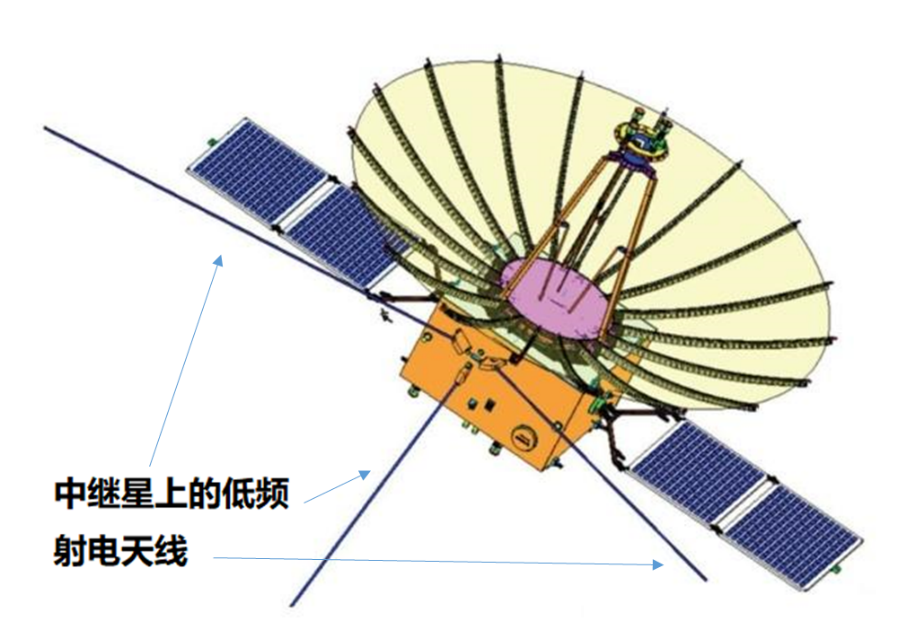

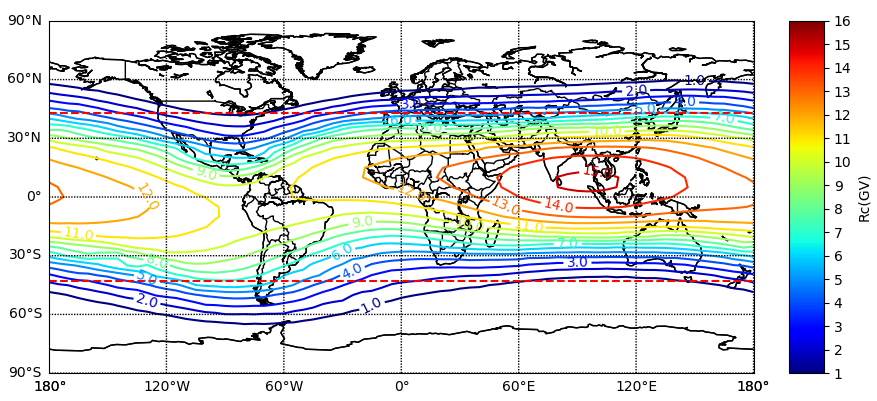

图1 2015年400km高度上的地磁垂直截止刚度(Tsy89-Boberg,Dst=-300),

图1 2015年400km高度上的地磁垂直截止刚度(Tsy89-Boberg,Dst=-300),

红色虚线之间为天宫二号轨道范围

● 威胁太空中的航天员

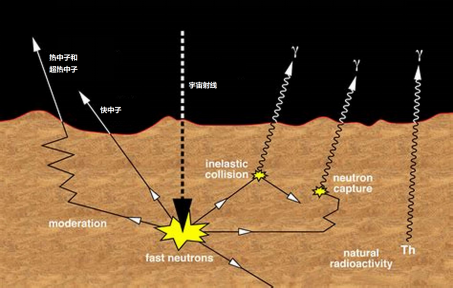

与在轨卫星一样,在轨航天员同样受到太阳质子事件的巨大威胁,太阳质子事件产生的高能粒子流与地面放射性物质发出的射线一样具有致命的放射性,它们能够穿透航天服和太空舱,引起航天员身体器官的物理损伤。

高能粒子主要是通过两种机制危害人体的细胞组织,一是直接造成生物活性大分子断裂、脱落,导致直接损伤;二是与身体中大量的水分子产生自由基,这些自由基进一步与生物分子发生化学反应,造成间接损伤。最终的人体辐射效应危害是非常复杂的,其严重程度主要与所受到的辐射剂量大小有关,人体受到高剂量的高能粒子辐射会引起皮肤、骨髓等器官的急性损伤(比如引起白内障),严重时甚至会危及生命,而在低剂量辐照情况下,高能粒子可能诱发细胞产生变异,变异细胞可以发生遗传变化或导致癌变的严重后果,因此在载人航天任务中,航天员的接受的辐射剂量是受到严格的控制的,而质子事件正是航天员在空间环境中面临的最危险因素。

图2 辐射形成的自由基对DNA的破坏

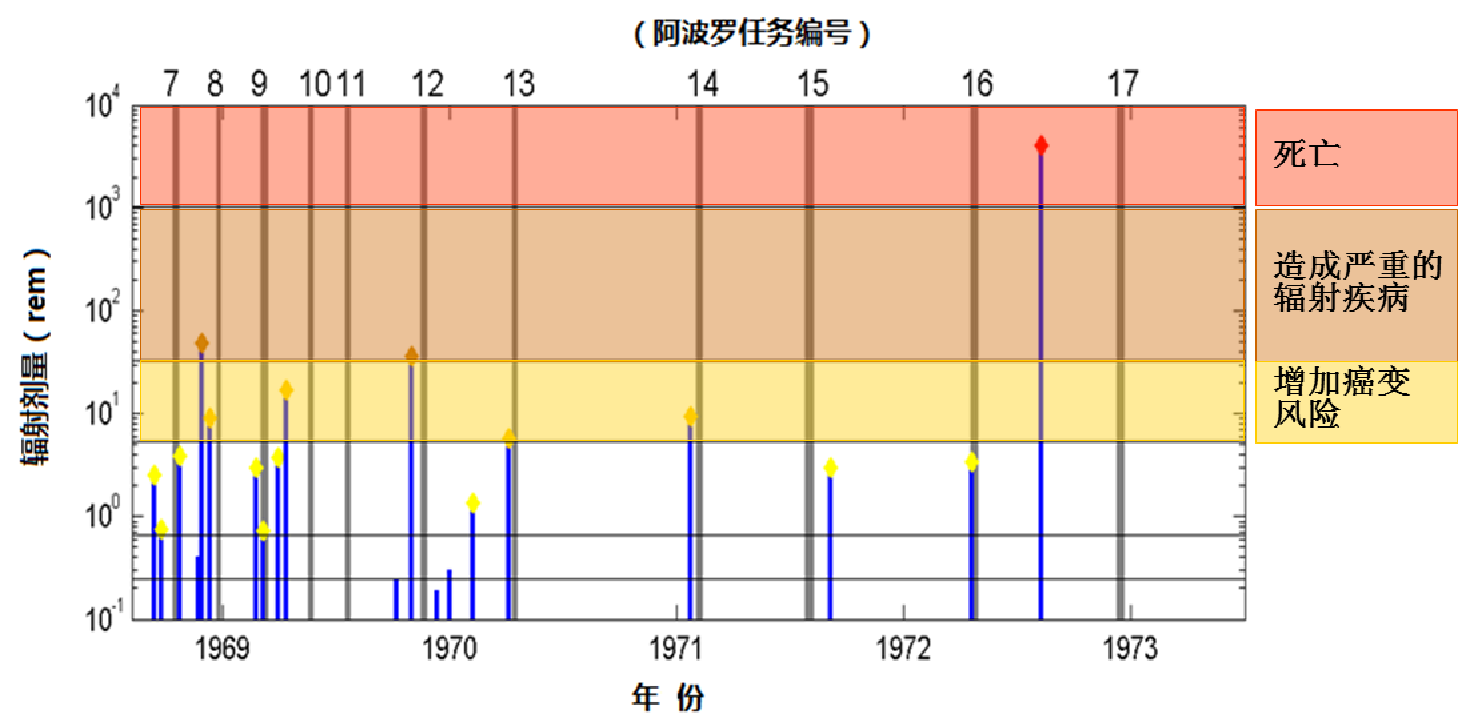

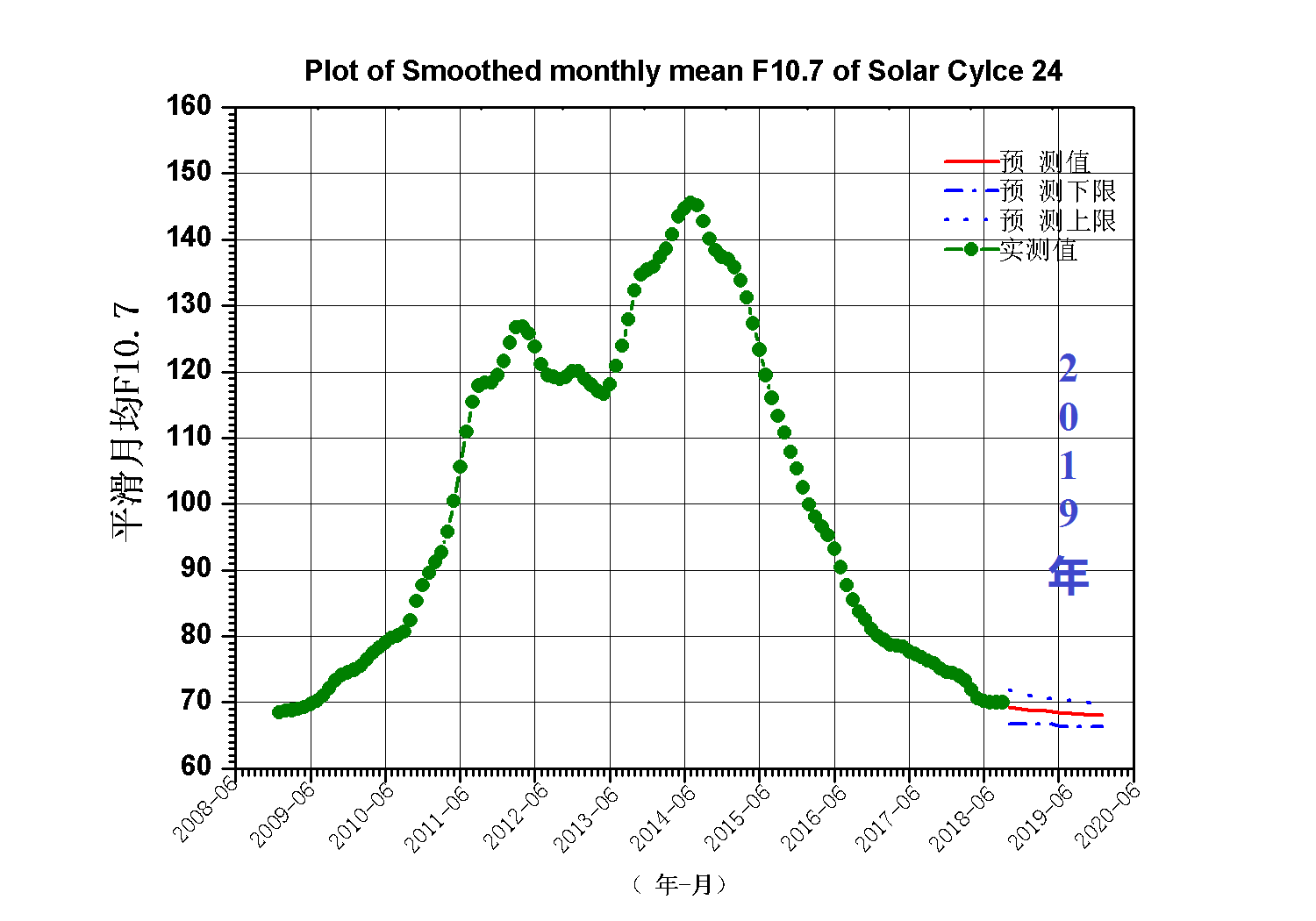

为了保障在轨航天员免受高能粒子辐射的严重影响,载人航天任务实施过程中采取了大量的辐射防护措施,包括对太阳质子事件进行监测预警,制定各种情况下飞行计划与操作预案,在航天器中建造专门的辐射避难装置等等,尽可能地使宇航员受到的辐射降低到安全程度。载人飞行对辐射危害防护的案例之一就是美国的阿波罗任务。阿波罗飞行任务从1967年底至1972年底结束,持续5年左右,其中有11次载人飞行,6次登月。阿波罗任务期处于太阳第20活动周的峰年和下降年,太阳风暴频发,基本上每年都多次发生太阳质子事件,而且在1972年8月发生了有记录以来的最大太阳质子事件。但NASA对太阳质子事件的防护极为成功,除1972年4月底“阿波罗”16号返回途中遭遇到小的太阳质子事件,其余飞行都成功避开了太阳质子事件。这要归功于NASA开展的空间环境监测预报及辐射防护工作,有力保障了整个载人登月任务顺利完成。

图4 阿波罗任务期发生的太阳质子事件,蓝色线条表示质子事件发生的时间,蓝色线条的长度表示这次事件可能造成的辐射剂量,灰色线条表示各任务飞行在轨时间

● 对航空飞行的影响

太阳质子事件发生时,大量的高能质子如同暴雨般袭击地球,幸运的是,我们的地球有两个可靠的保护伞,强大的磁场和厚厚的大气,磁场会使飞向地球的带电粒子发生偏转而远离地球,能量越低,越容易被偏转,能够达到地球表面附近的大部分带电粒子也会被地球稠密的大气消耗殆尽,因此生活在地面上的人们几乎觉察不大太阳质子事件的发生。但是在飞机飞行的高度,太阳质子事件的影响还是不容忽视的,而那些被阻挡在大气层中的高能粒子其实并没有完全消失,它们与大气中的氮、氧原子,发生连续的核反应并产生大量的次级粒子,次级粒子主要分布在十几公里高度的大气中,因而对航空飞行造成影响,1989年的特大质子事件期间,协和式飞机在巴黎和华盛顿之间飞行时,受到了50毫雷姆/小时的辐射剂量,超过了警戒水平。另外,质子事件造成的极盖吸收事件也会影响极区的无线通讯,会对跨极区的飞行造成影响。

图5 2017年9月10日 10km高度上太阳质子事件引起的有效剂量(μSv/h)