1989年,强太阳风暴引发了历史上知名的加拿大魁北克大停电事件。自此开始,每当新的太阳活动周临近,美国NASA和NOAA都会牵头成立国际太阳活动预测专家组,对未来一个太阳活动周进行预测。2019年初,第25太阳活动周预测专家组正式成立,由来自美国、加拿大、英国、比利时、日本和中国等国家的十二名科学家组成,这也是我国科学家首次受邀参加会商。

图1 第25太阳活动周预测专家组

图1 第25太阳活动周预测专家组

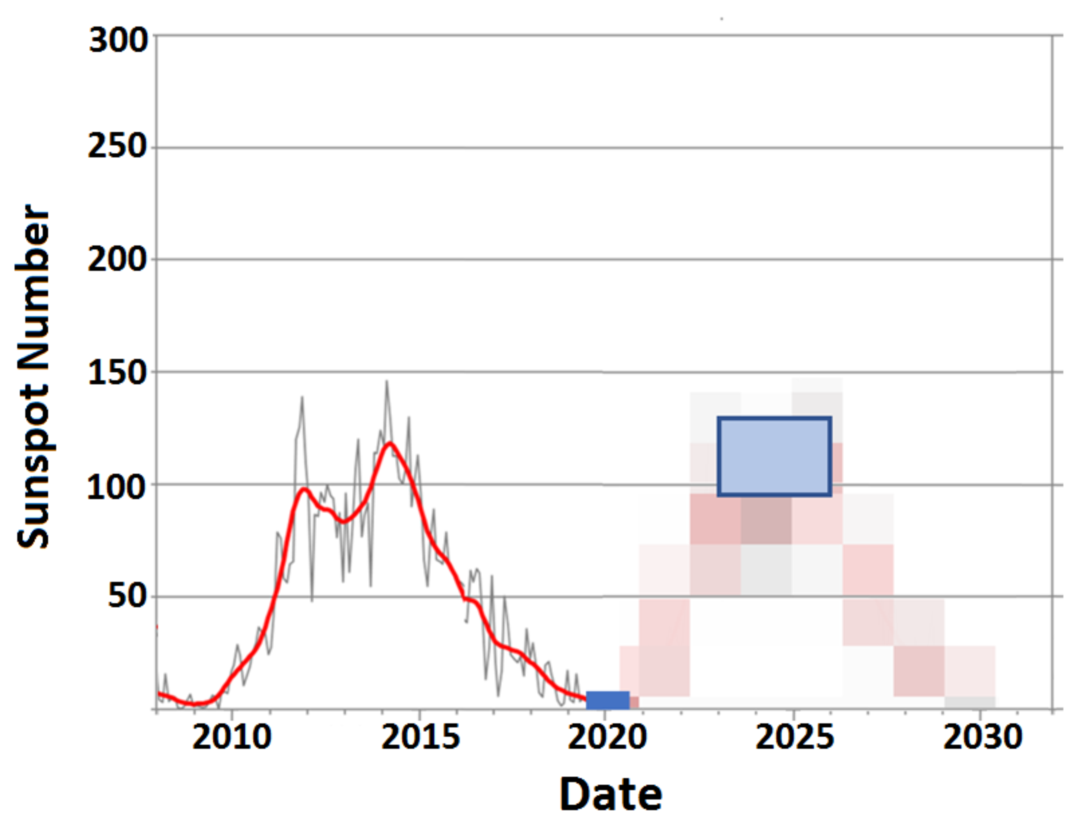

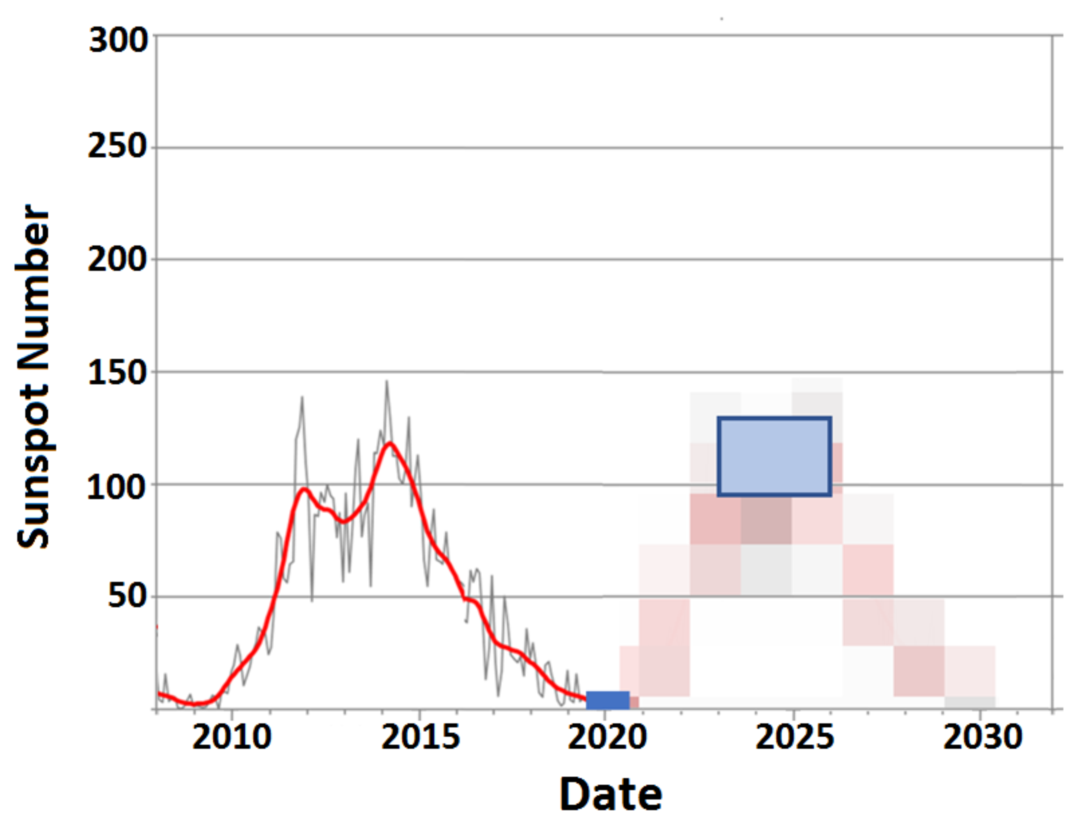

2019年4月5日,在美国空间天气研讨会上,专家组发布了初步预报结果。各位专家研讨了国际上60余个第25太阳活动周的预测结果,分析了第25太阳活动周太阳黑子数峰值、极小值和它们的出现时间。得出结论如下:第25太阳活动周太阳活动水平基本与第24太阳活动周相当,低于平均活动周水平,但是不再延续自第22太阳活动周以来连续三个太阳活动周太阳活动水平持续下降的趋势。

图2 第25太阳活动周初步预测结果

图2 第25太阳活动周初步预测结果

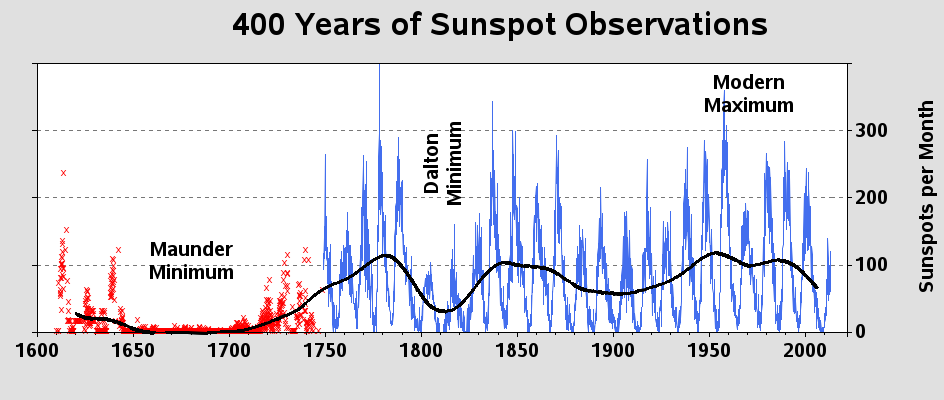

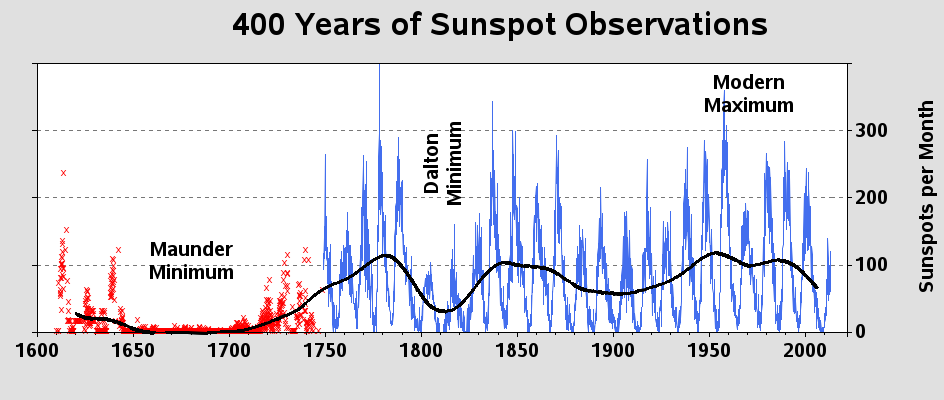

这个结论使担心太阳休眠的科学家松了一口气。回眸上一次太阳活动最急速下降时期,是在 1645 年至 1715 年间,这段长达 70 年之久的时期称为“蒙德尔极小期(Maunder Minimum)”。在这期间,太阳黑子数量异常稀少,太阳活动水平不高。“蒙德尔极小期”恰好与历史上的“小冰河期(1550年至1770 年间)”中最冷的一段时间重合,当时地球气温大幅下降,英国伦敦泰晤士河甚至因此而结冰,全球性粮食减产,饥荒遍地。所以有学者认为,是太阳辐射大幅减少造成的地球气温下降。

图3 太阳黑子400年变化

图3 太阳黑子400年变化

与蒙德尔极小期相比,第21—24太阳活动周黑子数峰值,分别在188、200、151、120,第25太阳活动周太阳黑子数峰值预计在95—130之间,只是比大部分活动周的黑子数峰值区间140—220略小,但远远高于蒙德尔极小期(图3)。

那么公众关注的问题来了:第25太阳活动周太阳活动水平虽然不再持续下降,但太阳黑子出现依旧不多,太阳还会休眠、地球还会再次驶入小冰河期吗?地球真的会变得冷飕飕吗?更有意思的是:刚进入盛夏的北半球几乎是瞬间又进入了烧烤模式,地球仿佛生病了,忽冷忽热,打起了摆子。这让人们懵圈了,地球怎么了?这也是太阳黑子惹的祸吗?且听我们详细剖析。

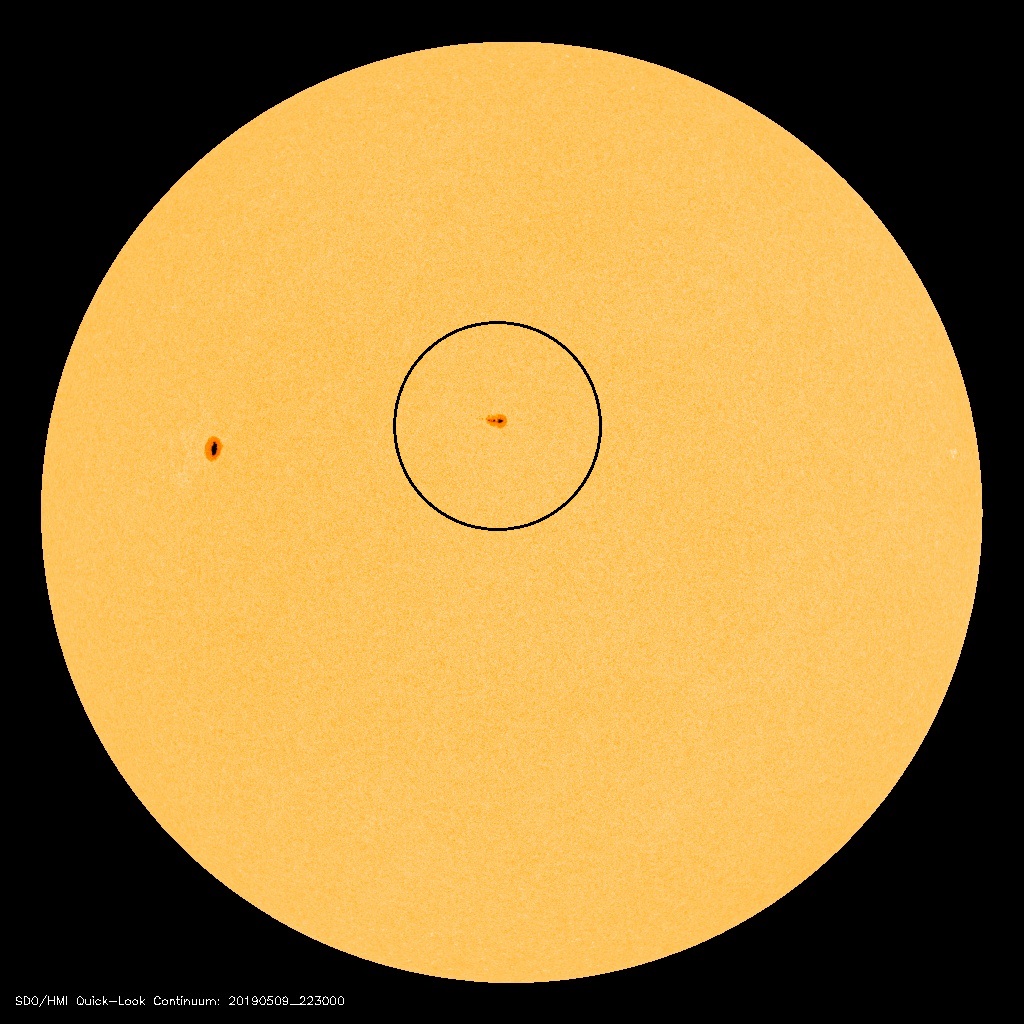

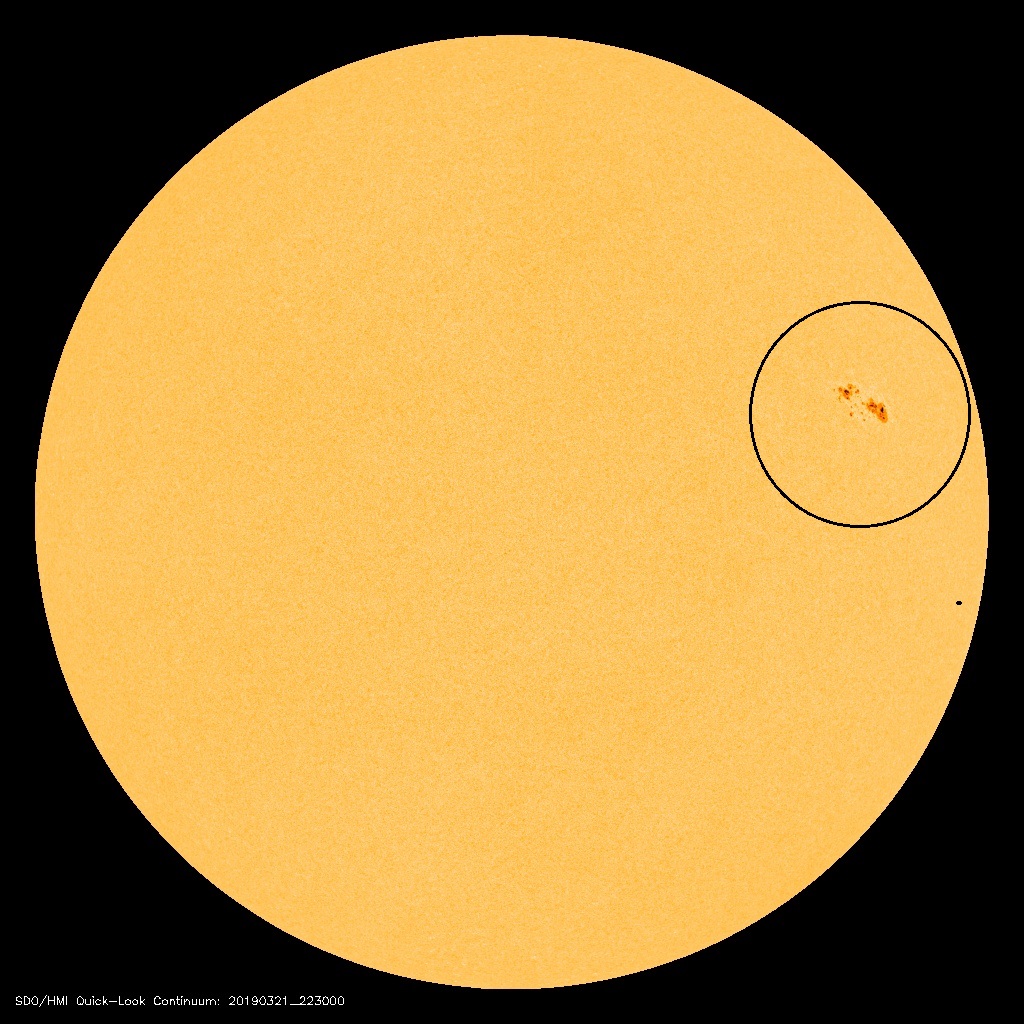

首先,太阳黑子是太阳活动强弱的重要标识。黑子数越多,太阳活动就越强,太阳耀斑、日冕物质抛射等现象就越频繁,产生的太阳风暴就越多。太阳上的黑子数存在11年的周期性变化,在11年中,太阳黑子会先变多,再变少,最终回到和一开始相似的数量。国际上规定,以1755年作为第一个太阳活动周的开始。目前太阳正处于第24个活动周的末期。

图4 第1-24活动周太阳黑子数的变化

图4 第1-24活动周太阳黑子数的变化

在太阳活动高年,太阳黑子通常成群结队出现。如果将太阳比喻成“火海”,那么这些“纵横火海”的黑子群就是其中的“弄潮儿”,源于它们太阳才“生机勃勃”。但黑子有些“古灵精怪”,好“偷奸耍滑”。远的暂且不论,就说自第21个太阳活动周始,太阳黑子数量已经连续三个活动周呈缓慢下降趋势,太阳黑子似乎既不出工也不出力了。尤其是2008年12月份进入第24个太阳活动周以来,太阳黑子数不仅增加缓慢,大黑子群出现数量也少,即使在太阳活动高年(极大期)也不例外,截至2019年6月,第24太阳活动周明显较第23太阳活动周记录到的重要事件数量少,规模小。而且太阳表面‘无黑子’现象出现得愈来愈频繁,太阳黑子消失的时间越来越长,从几天增加至几星期,甚至几个月之久。套句网络热词,就是太阳黑子开始“划水”了,它不知为何耍起了“小性子”,而且一闹就是几个太阳活动周,还不知道什么时候偃旗息鼓。

太阳黑子划水,引起科学家广泛关注。英国著名物理学家和宇宙学家霍金在2017年10月曾预言,20年内太阳就会进入休眠期,可能将是世界末日。巧合的是在第24太阳活动周内,地球的确出现了极寒天气。首先2012年2月一股强烈的寒流席卷了欧洲大部分地区,俄罗斯最低气温低于零下50℃,多个国家发生罕见雪灾。英国《每日邮报》因此宣称2012年的寒冬显示“小冰河期来临”。2019年1月美国遭遇极寒天气,此次破纪录的寒流为美国中西部以及东北部各州带来了大幅降温和降雪,在中西部明尼苏达州和南北达科塔州等部分地区气温降至零下45℃。一些地区的温度降到破纪录的零下51℃,美国总统特朗普28日在推特上调侃,称想要全球变暖回来,引起舆论一片哗然。由此引发一波关于全球到底是变暖了还是变冷了的热议。很有意思的是,争论尚在继续,2019年6月底,高温天气肆虐欧洲多国,28日,法国南部部分小镇温度超过45℃。这又使得全球变冷言论不攻自破。到底是谁在捣乱?人们似乎更糊涂了,到底太阳活动能否影响地球气候!地球到底是变冷了还是变暖了?

研究表明,影响气候变化的因素有太阳辐射、大气环流、地理环境和人类活动。太阳辐射是大气中一切物理过程或现象的基本动力,是地球、大气唯一的能量源泉。太阳辐射会通过大气环流和当地的热量平衡对地球和气候产生影响,所以很早以来,人们就把地球上气候变化原因用太阳活动来解释。

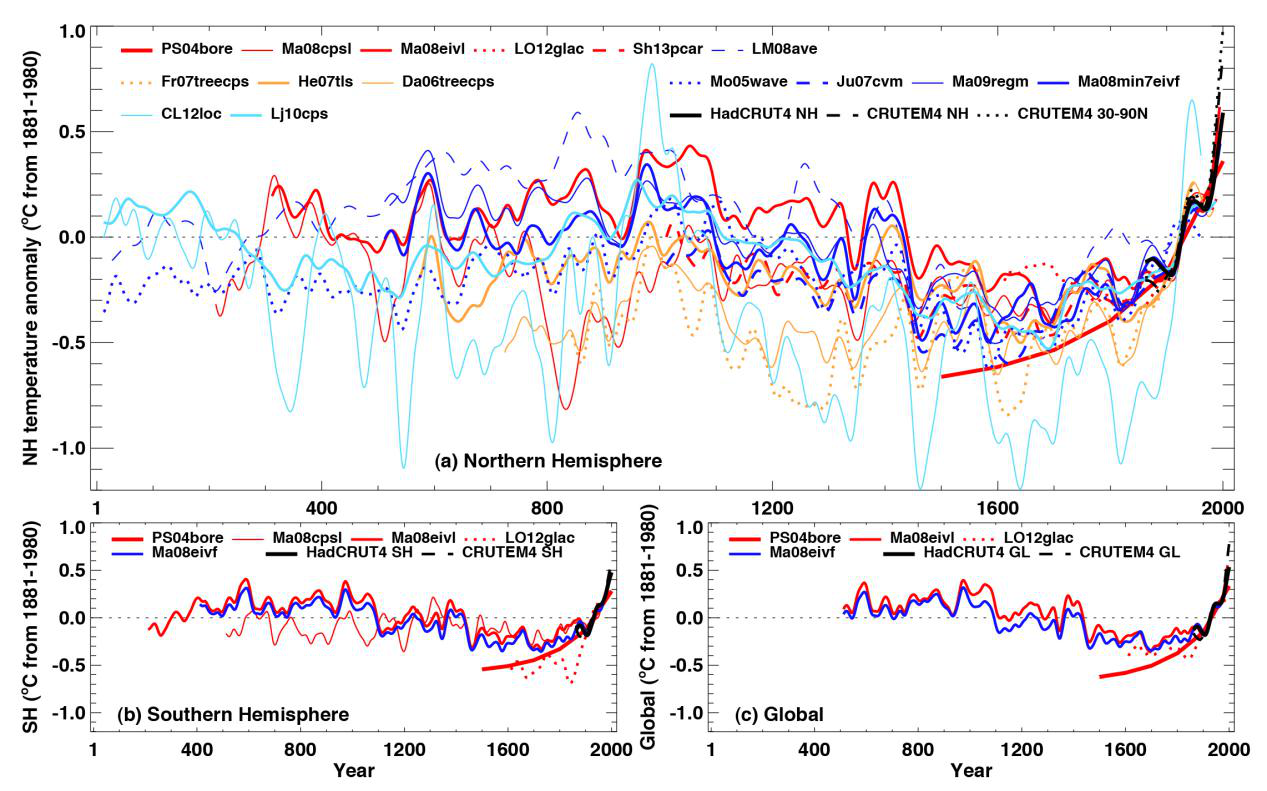

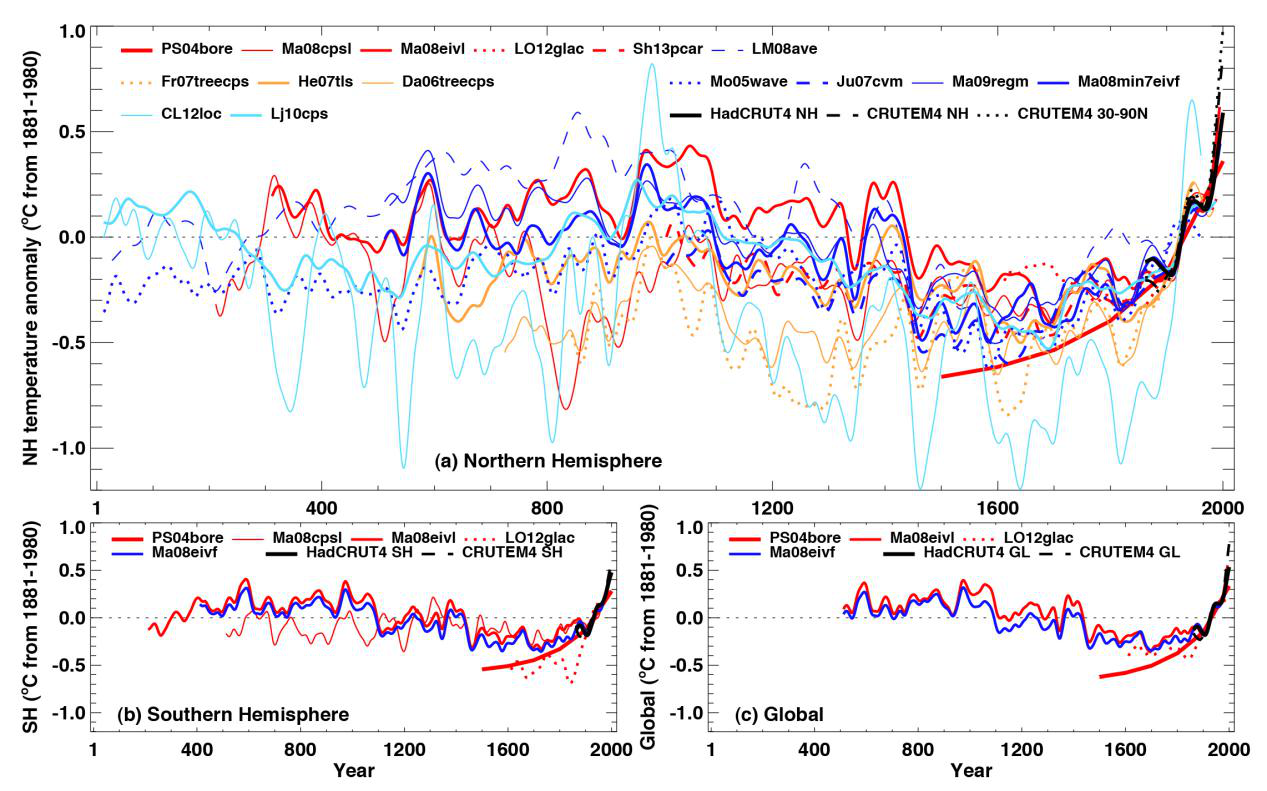

图5 过去2000年温度序列

图5 过去2000年温度序列

地球小冰河期持续时间约200年(图5),实际上在1100年全球气温就开始有所下降,这个时期维持了约300年,1450年前后气温又有个大幅下降,这个时期大约维持了近400年,其中1550年至1770 年间期间,欧洲冰河迅速前进,亚洲多雨,北美降雨也很多,北半球气候极寒(小冰河期),小冰河期年平均气温比历史上年平均气温低约0.5℃。1900年以后,气温又迅速升高,冰河很快退却。

全球气候从变冷一直到回到正常温暖状况,用了几乎800年的时间,而这期间黑子早就开始活跃,太阳黑子数虽几多起伏[2] ,但总体来看,太阳黑子有一个缓慢增加的过程,尤其是1750年以后,太阳活动基本保持在一个比较稳定的较高水平。研究表明,一般在太阳活动旺盛期,大气纬向环流发展,环极气流收缩,气候比较干热。所以,1900年以后的地球明显增温,但这是一个上百年的漫长过程。再有1750年以来,人类开始进入工业革命时期,人类活动从那时起或许也已经成为导致气候变化的另一个因素。

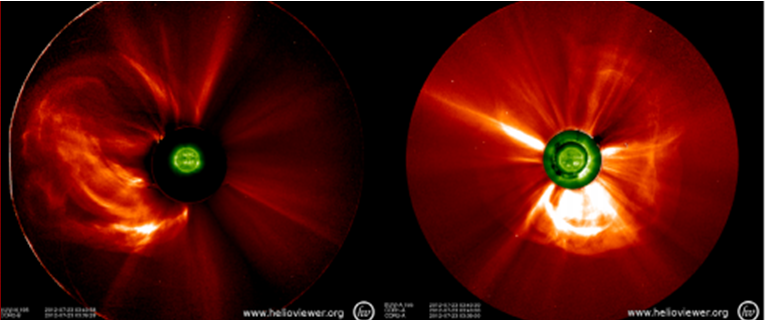

太阳风暴期间,太阳辐射会短时增强,但太阳活动高年的总辐射量比太阳活动低年仅高出0.1%。并且,即使是弱的太阳爆发活动周,也可能会发生强的太阳风暴。比如,第24太阳活动周黑子数只有120,但2012年仍然发生过超级太阳风暴,只不过该太阳风暴没有朝向地球,但扫过了STEREO双子星并被记录下来。由此可见,太阳的总辐射量若想增加必须要经过一个超长期累积过程。根据地质学资料证明,一个完全的辐射循环的总长度在十万年与一百万年之间,太阳是一个变星,其辐射强度的振幅范围约达40%,其周期约为105年。记住超长哦!我们几代人也看不到哦!所以目前气候变化一定还有其他的影响因素。

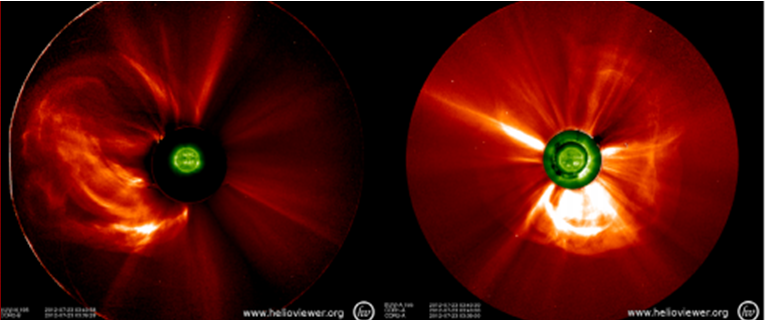

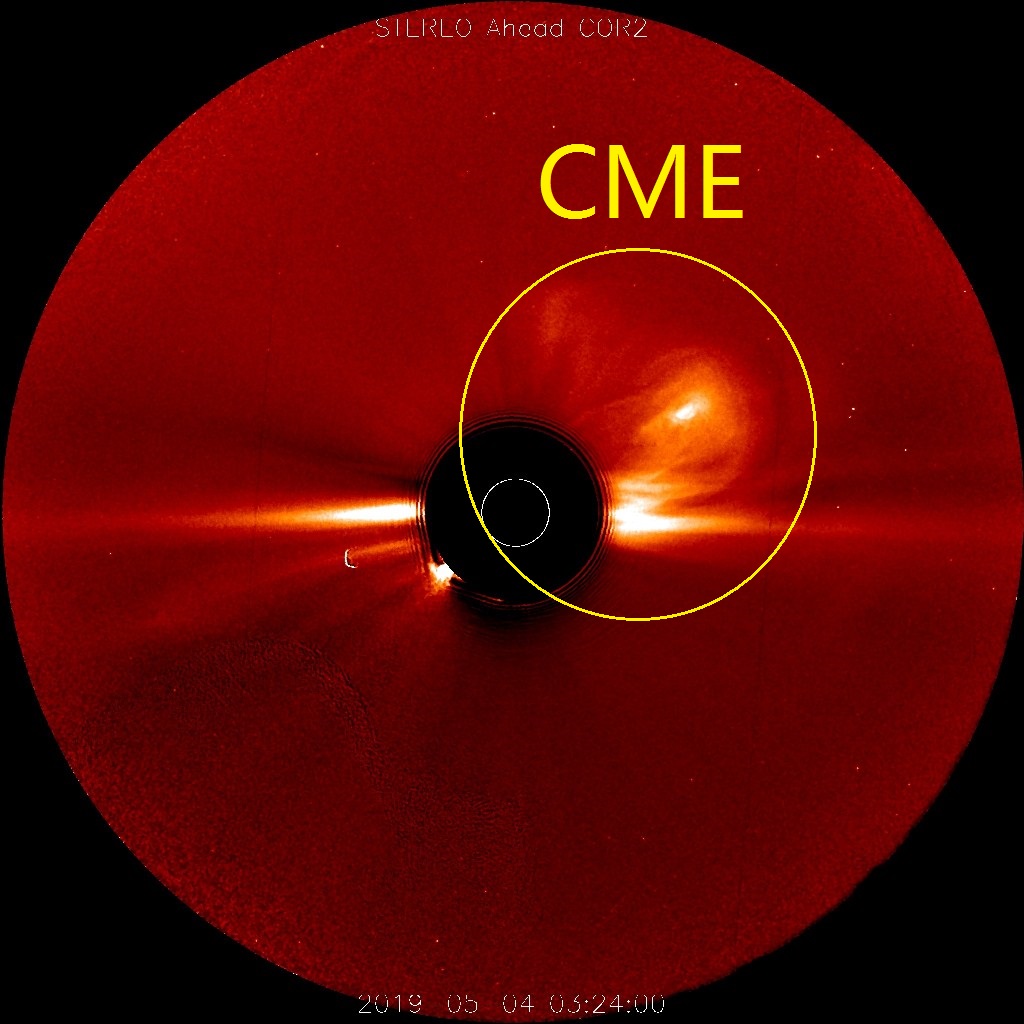

图6 2012年7月23日STERREO B和A卫星观测到的太阳超强爆发

图6 2012年7月23日STERREO B和A卫星观测到的太阳超强爆发

世界气象组织早在2018年11月发布《气候状况声明》指出,全球变暖趋势仍在继续,有记录以来20个最热年份都出现在过去22年,其中最近4年占据排行榜前4位。至今这个结论没有进行补充和修改。

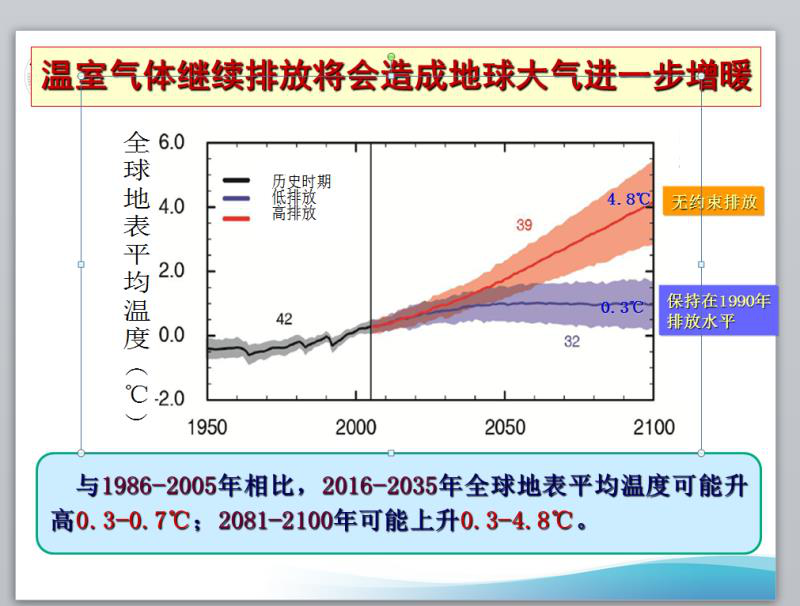

图7 温室效应加剧气候变暖

图7 温室效应加剧气候变暖

大量观测以及研究表明,进入工业革命以来,地球的剧烈增温主要是二氧化碳排放引起的。大气中的二氧化碳对太阳短波辐射是透明的,对于地面长波辐射,特别是13–17μm波段,有强烈的吸收作用。总之,它既不削弱太阳辐射,又能使地面辐射热量保留在大气层中,具有高保温作用(气候的温室效应),这就使得地球二氧化碳排放的越多,气温越高。二氧化碳的累计排放很大程度上决定了21世纪现在及以后的气候都将变暖。地球发着高烧,而且这种高烧将严重扰乱气候系统自身的变化规律,各种极端天气事件如极寒、高温、暴雨洪灾天气会不断增多。这是自然界对人类的惩罚!

林林总总说了这么多,其实归根结底的结论如下:

一、未来一个太阳活动周,太阳黑子虽然还会继续划水,但它可能会恶作剧呦!人类不能放松警惕;

二、地球再次驶入小冰河期的可能性微乎其微,大家不用着急买“加拿大鹅”啦!

三、地球大概率地会继续打摆子,一会儿冷飕飕,一会儿热烘烘,人们要好好锻炼身体。

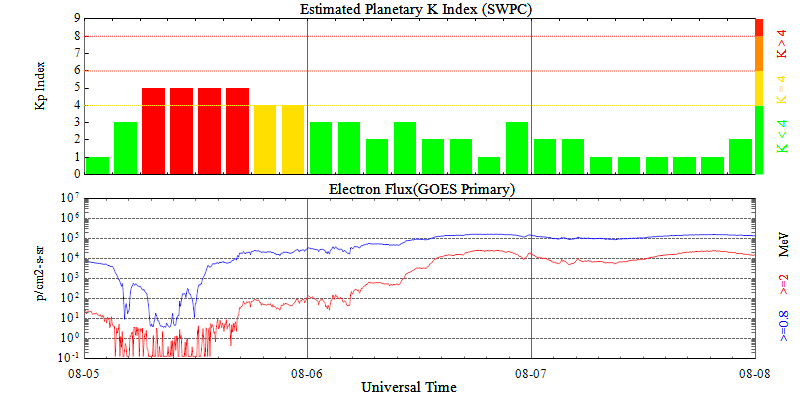

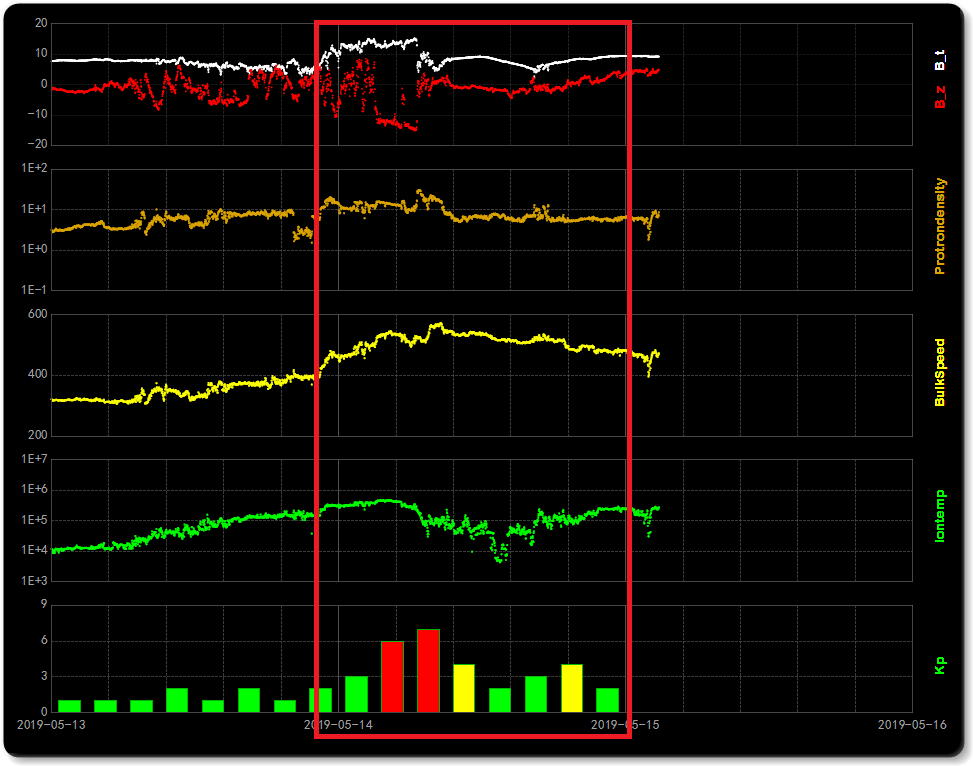

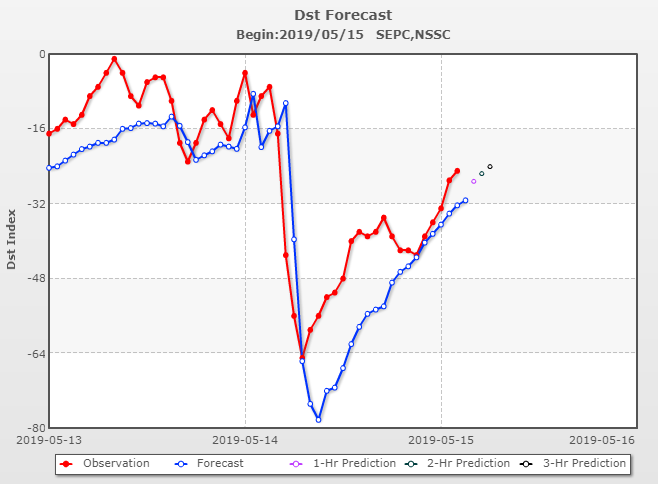

图1 2019年8月31日-9月2日地磁活动及同步轨道高能电子通量

图1 2019年8月31日-9月2日地磁活动及同步轨道高能电子通量