我们已经知道,日冕物质抛射是规模最大、对地球环境影响最为严重的太阳爆发活动现象。如果抛射出的物质对着地球方向传播,则会对地球的高能粒子环境和地磁环境造成强烈扰动。日冕抛射出的带电粒子达到地球的时间为数十个小时,空间天气预报人员可利用这段时间通过监测提前发出预警,采取防御措施降低影响。那么,日冕物质抛射到底如何监测呢?

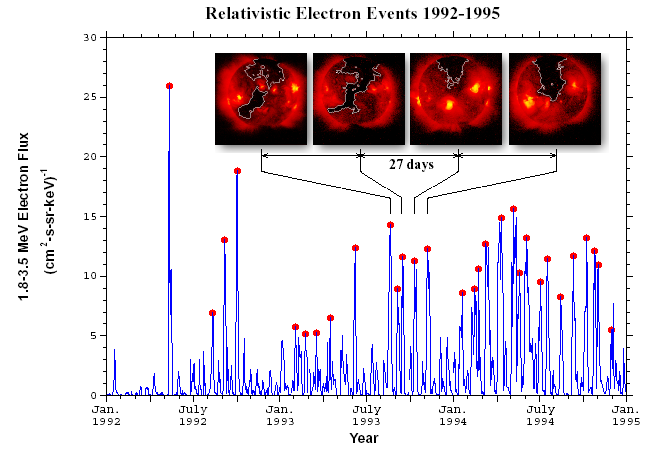

高能电子暴预报

太阳风暴发生时,地球外辐射带经常会发生高能电子暴事件,这对于运行在地球同步轨道的卫星来说,不啻一场灾难。不仅如此,周期性出现的冕洞高速流同样能引发高能电子暴,致使卫星环境更是雪上加霜。同时,地球同步轨道是各种导航、通讯和气象等卫星十分集中的地方。因此,对于尽可能减少恶劣空间环境给卫星带来的损失,提前预知高能电子暴是一种有效的手段和措施。

(more…)

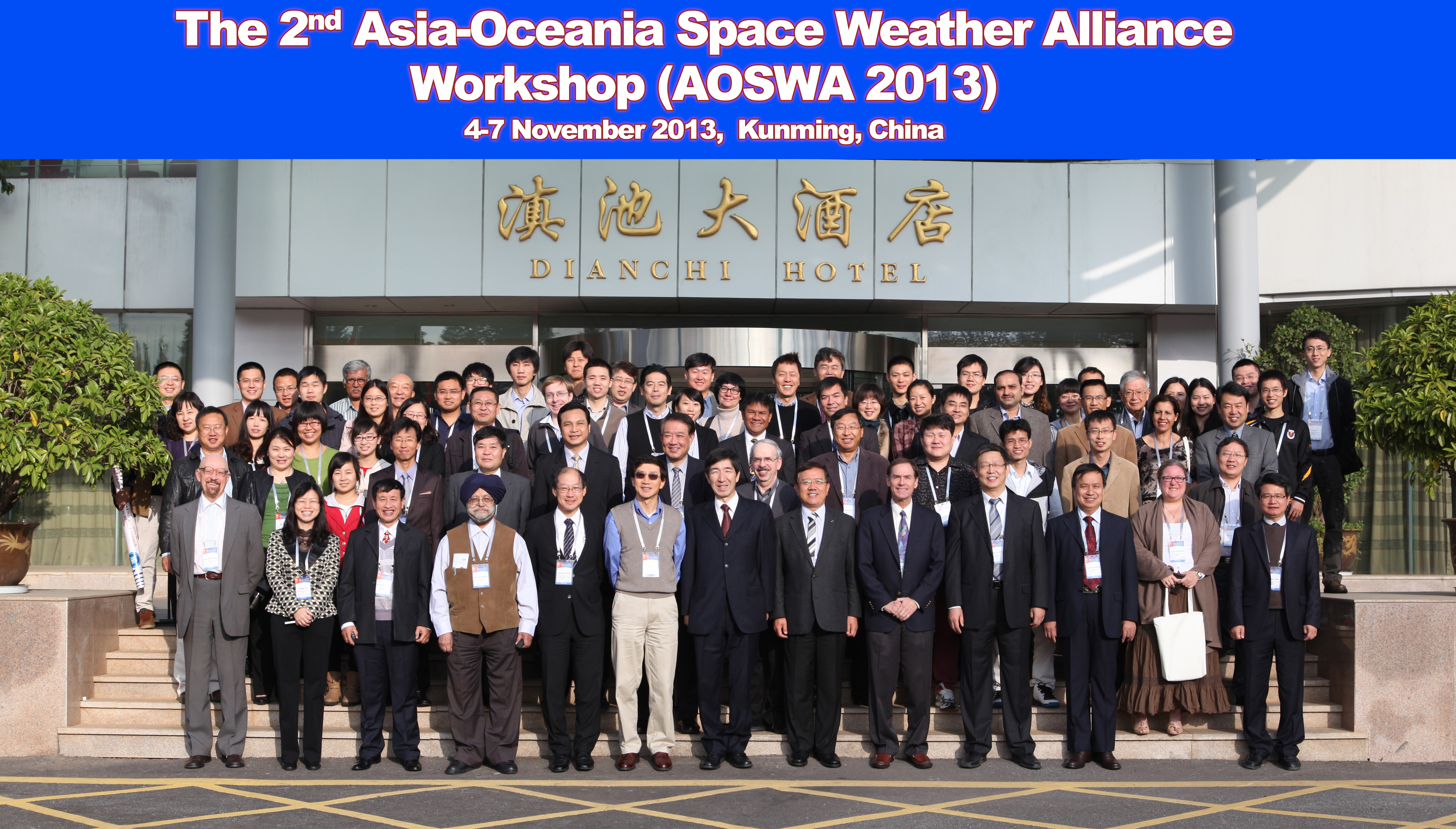

“第二届亚洲-大洋洲空间天气联盟研讨会”在昆明召开

2013年11月4日至7日,“第二届亚洲-大洋洲空间天气联盟研讨会”(The 2nd Asia-Oceania Space Weather Alliance Workshop)在昆明成功召开。本次研讨会由中国科学院国家空间科学中心主办,中国科学院国家天文台、中国科学院云南天文台协办。中国科学院国家空间科学中心吴季主任担任会议主席。来自中国科学院、日本通讯与计测研究所、韩国空间天气中心、美国大气与海洋总署空间天气预报中心、澳大利亚通讯与空间服务中心、俄罗斯极地研究中心、比利时皇家天文台、印度国家物理实验室、越南地球物理研究所、泰国先皇技术学院、印度尼西亚国家航空学院等全球11个国家的29个机构的99位专家学者参加了研讨。

(more…)

通向未知——“旅行者号”的远征之路

1977年,旅行者1号(Voyager 1)和2号(Voyager 2)探测器,带着人类文明存在的证据发射升空,迄今为止已在茫茫宇宙中历经36年的漫长跋涉。其中旅行者1号在飞行了约186亿千米之后,已经处于太阳系边缘。部分天文学家认为,旅行者1号已经脱离太阳系,进入星际空间(interstellar space);然而美国航空航天局(NASA)根据数据却认为旅行者1号还在太阳系内。那么它到底是否离开了太阳系?在这艰苦卓绝的旅途中,旅行者号又经历和探索到了什么?迎接它的又将是怎样的未来呢?

旅行者简介

旅行者2号和旅行者1号分别于1977年8月20日和9月5日发射升空。这两个姊妹探测器结构大致相同,带有宇宙射线传感器、等离子体传感器、磁强计、广角、窄角电视摄像仪、红外干涉仪等11种科学仪器。除此之外,探测器上还携带了一张镀金铜板声像片和一枚金刚石唱针,它可以在宇宙中保存10亿年,上面记录了115种地球上动植物的图形,长达90分钟的各国音乐录音,以及用55种人类语言向外星智慧生物发出的问候语;一块高纯度的铀238也被放置于探测器上。由于其衰变为钚239的半衰期约为41.7亿年,这样捕获此唱片的外星生命即可据此推算出探测器的发射日期。

(more…)

电离层扰动效应监测

电离层除了规律的周期变化以外,还有各种原因导致的扰动变化。这些扰动变化改变了电离层的正常形态,给电波传播带来显著的影响,产生吸收、折射、色散等各种效应,使得电波的频率、相位等参数发生改变。为保证短波通信、卫星通信等系统的正常运行,对电离层进行专门的扰动效应观测成为必需。由对电离层电波传播效应的直接监测,直观快速地给出扰动的影响程度。电离层扰动效应监测的手段多种多样,下面介绍几种常用的监测手段。

电离层吸收测量

电离层对电波会有吸收现象,主要发生在低电离层D区(60-100km)。由于D区电子密度较低,中性分子的数密度很大,当电波穿过D区时,电子通过碰撞把能量转移给了中性分子,从而使电波能量损失于介质中,这就是电波的吸收现象。电波吸收现象在无线电通信特别是在中短波段(300kHz-30MHz)有极其重要的意义。考虑到在D区中的吸收随频率的减小而增加,短波通信总是使用尽可能高的频率,即靠近MUF的频率。

宇宙噪声吸收法是一种常用的电波吸收效应的测量方法。它是通过测量从深空到地面的无线电噪声强度来监测电离层吸收的状况。我国的南极中山站设立了成像式宇宙噪声接收机(又称电离层相对浑浊仪)来进行极区的电离层吸收测量。

(more…)