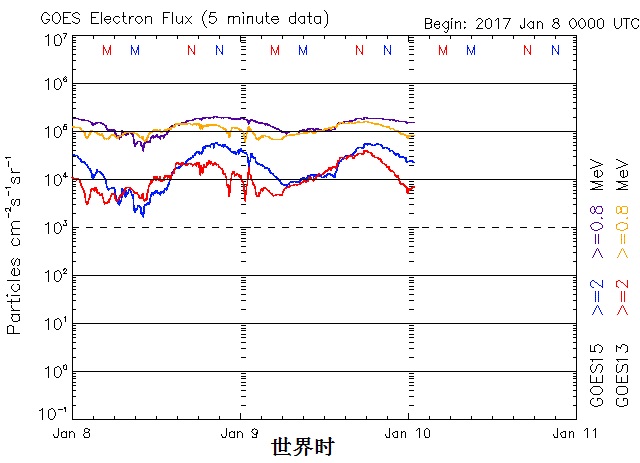

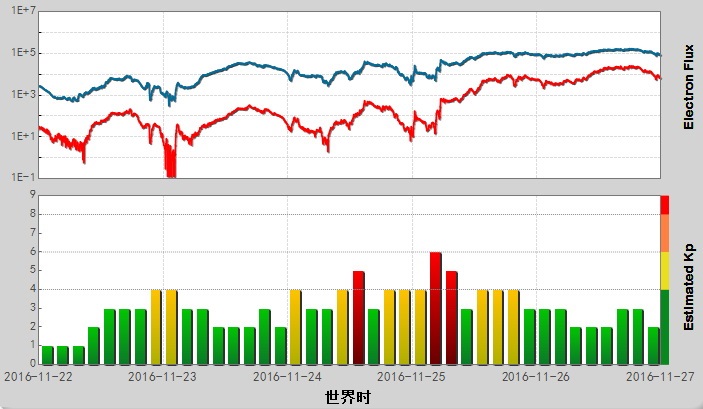

3月2-6日,地球同步轨道大于2MeV高能电子日积分通量达到小高能电子暴水平;3月7日,地球同步轨道大于2MeV 高能电子日积分通量持续上升超过中等高能电子暴事件阈值(1.0E+09 个/cm2•sr•day),达到橙色警报等级,高能电子日积分通量为1.0E+09个/cm2•sr•day,目前仍处于高水平。预计中等高能电子暴事件还将持续1天左右。鉴于近几日高能电子通量持续处于高水平,请中高轨道卫星用户关注深层充电可能引起的异常。

关于近地空间环境的发展态势,我们将密切关注并及时通报。具体的预报情况请关注我们的网站www.sepc.ac.cn。

图1 2017年3月7日发生中等高能电子暴事件