北京时间2022年5月3日21:17发生X级耀斑,于21:30结束,级别为X1.1级。该耀斑由即将转入可视日面的活动区产生,并伴随有偏晕日冕物质抛射(CME)。此外,该活动区还产生了1个M级和多个C级耀斑。

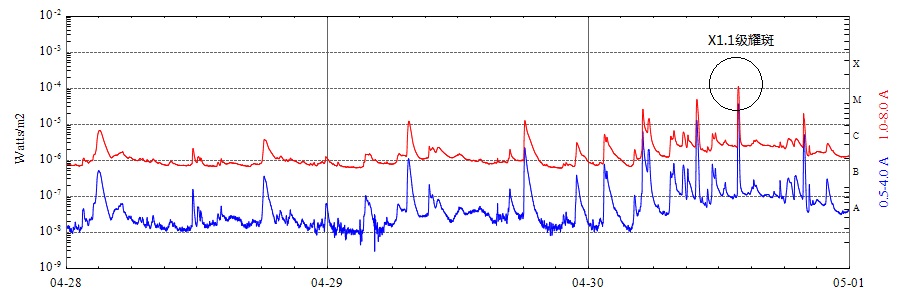

图1 2022年5月1-3日太阳X射线流量

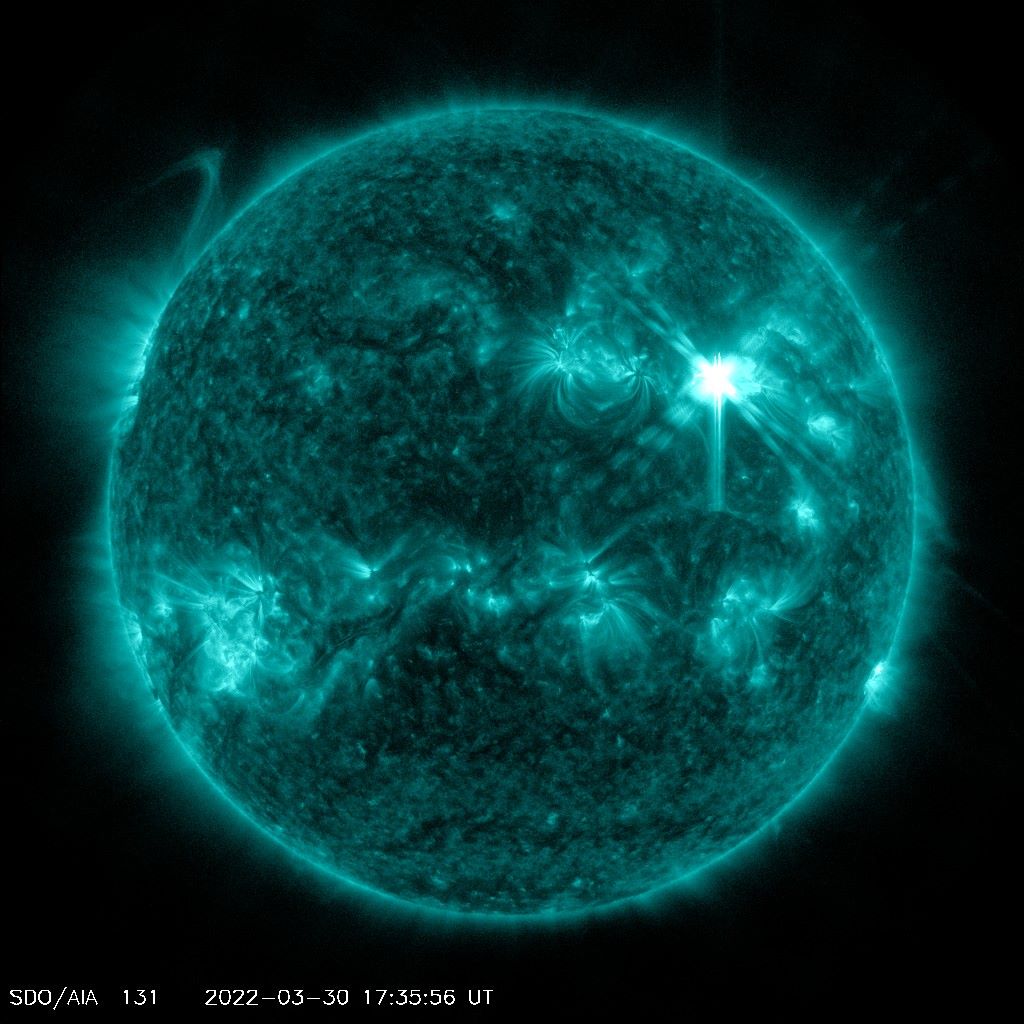

图2 SDO卫星观测到的X1.1级耀斑

未来几天,该活动区逐渐转向朝向地球的方向,预计仍可能爆发M级及以上级别耀斑。

图3 日面上的活动区(5月4日)

关于近地空间环境的发展态势,我们将密切关注并及时通报。

北京时间2022年5月3日21:17发生X级耀斑,于21:30结束,级别为X1.1级。该耀斑由即将转入可视日面的活动区产生,并伴随有偏晕日冕物质抛射(CME)。此外,该活动区还产生了1个M级和多个C级耀斑。

图1 2022年5月1-3日太阳X射线流量

图2 SDO卫星观测到的X1.1级耀斑

未来几天,该活动区逐渐转向朝向地球的方向,预计仍可能爆发M级及以上级别耀斑。

图3 日面上的活动区(5月4日)

关于近地空间环境的发展态势,我们将密切关注并及时通报。

北京时间2022年4月30日21:39发生X级耀斑,于21:51结束,级别为X1.1级。该耀斑由已转出可视日面的活动区AR2994产生,并伴随有偏晕日冕物质抛射(CME)。此外,该活动区还产生了多个M级耀斑。

关于近地空间环境的发展态势,我们将密切关注并及时通报。

具体的预报情况请关注我们的网站www.sepc.ac.cn。

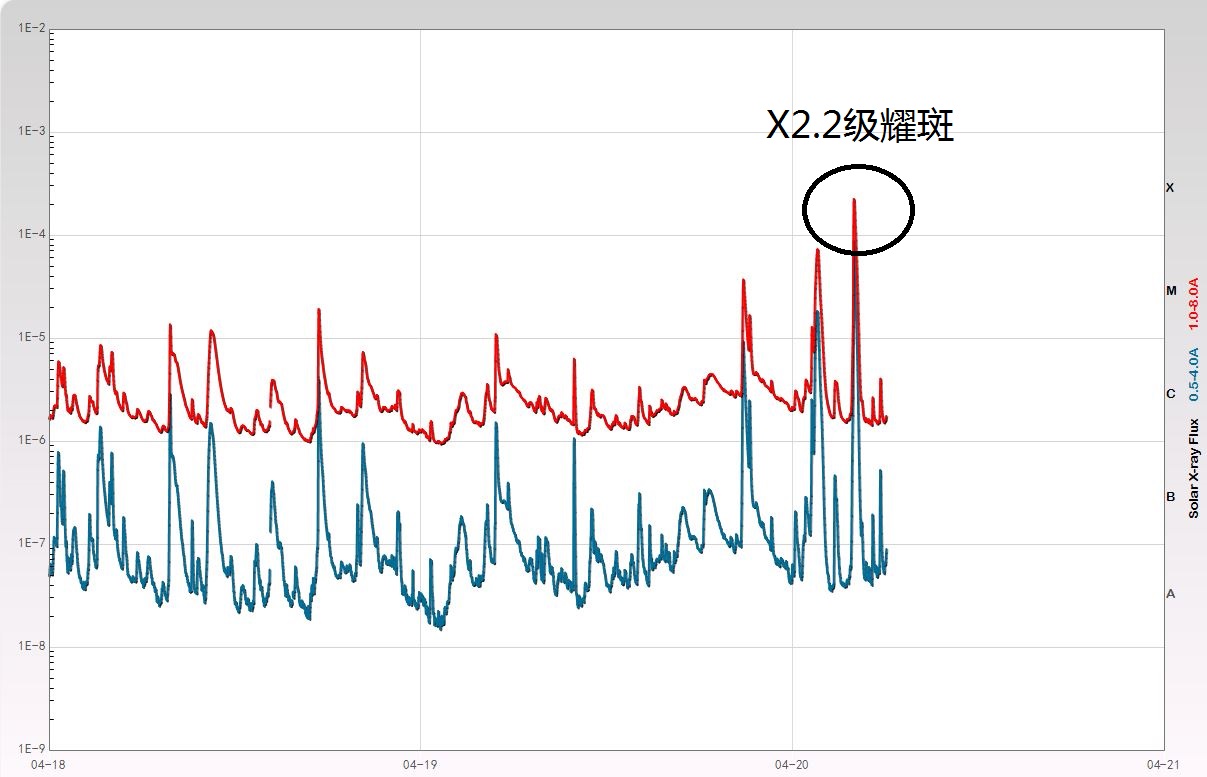

北京时间2022年4月20日11:46,活动区AR2992(S30W90)爆发了1个X级X射线耀斑,于12:03结束,级别为X2.2级。AR2992已于昨日转出可视日面,爆发位置在日面西边缘。此外,AR2993和AR2994较为活跃,产生多个M级耀斑。

预计未来几天,AR2993和AR2994仍将比较活跃,可能爆发M级及以上级别耀斑。

关于近地空间环境的发展态势,我们将密切关注并及时通报。

具体的预报情况请关注我们的网站www.sepc.ac.cn。

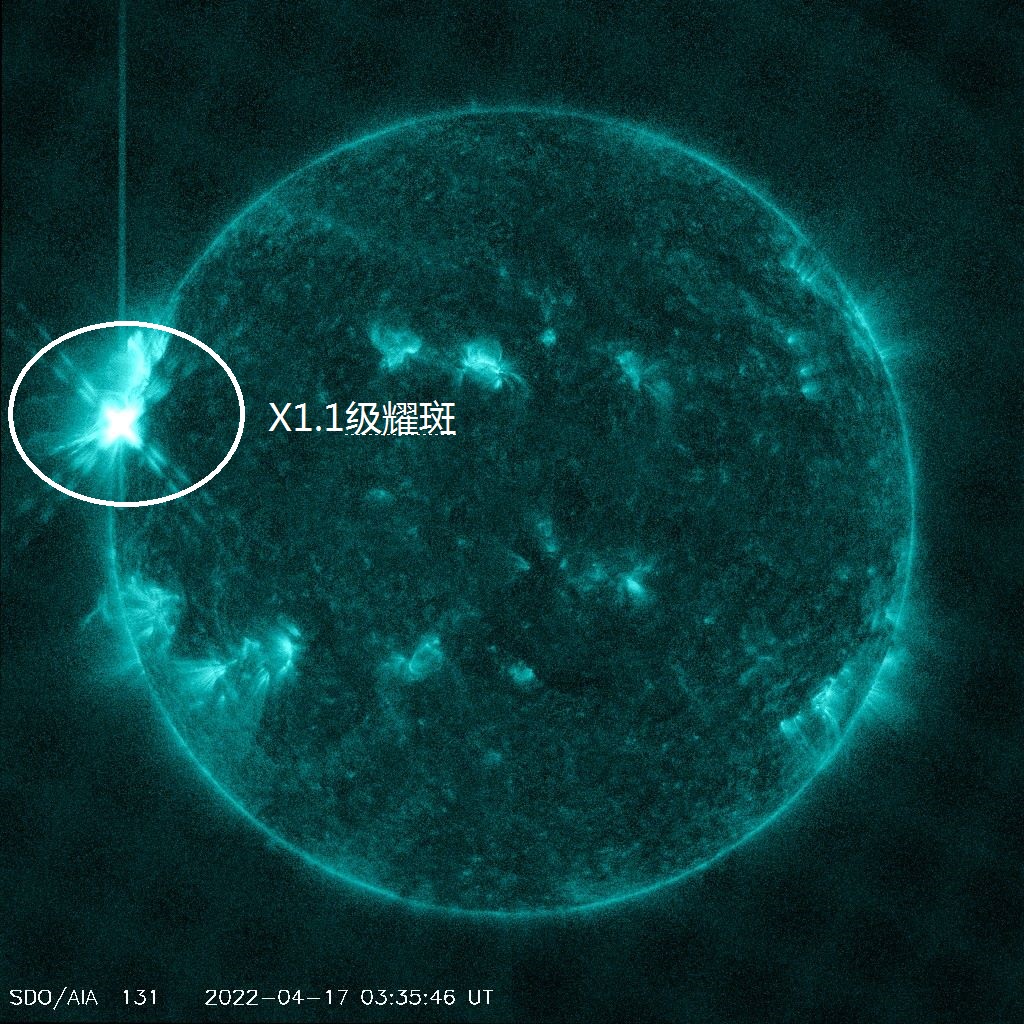

北京时间2022年4月17日11:21,活动区AR2994(N14E75)发生了1个X级X射线耀斑,于11:50结束,级别为X1.1级,并伴随有偏晕日冕物质抛射(CME)。AR2994和AR2993(N22E75)均为刚转入可视日面的新活动区,在背侧日面爆发比较频繁,多次伴随有日冕物质抛射。

图1 2022年4月15日-17日太阳X射线流量

图2 SDO卫星观测到的X1.1级耀斑

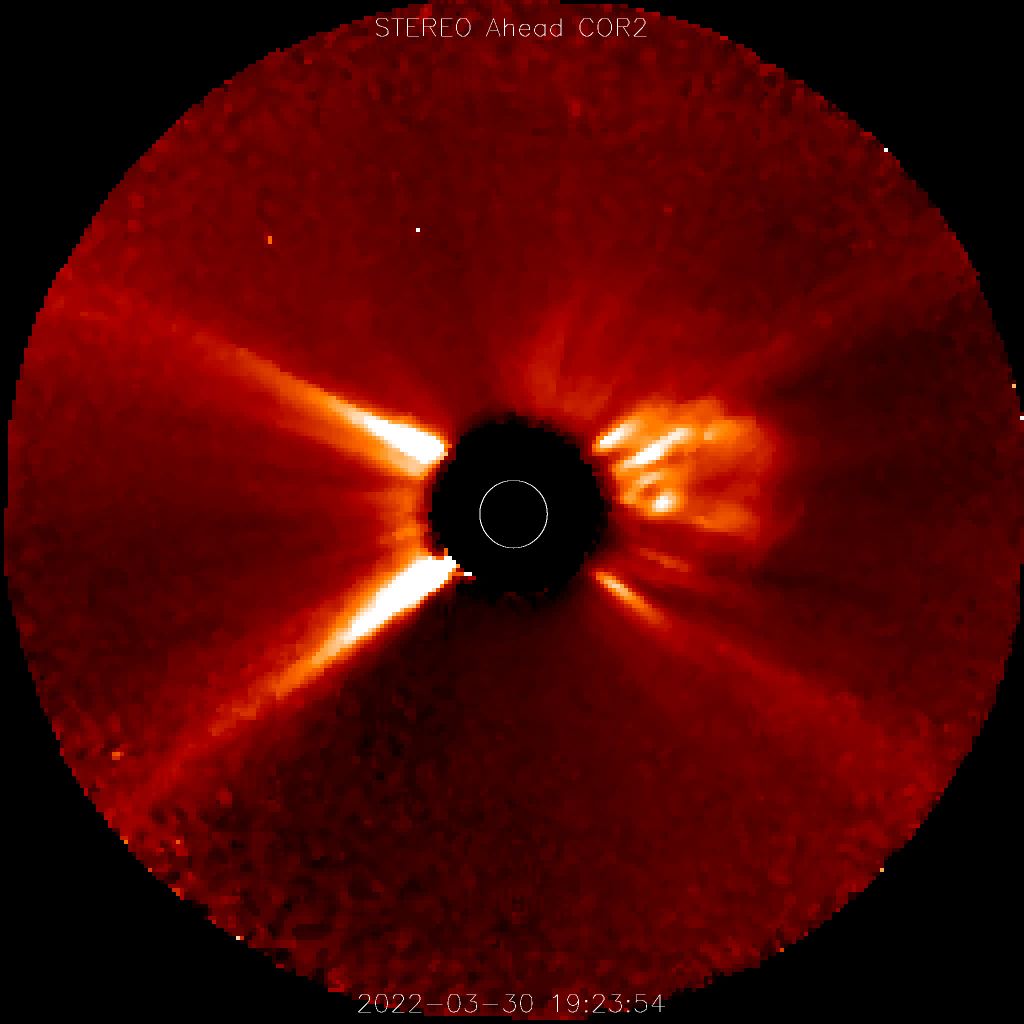

图3 SOHO卫星观测到的CME

预计未来几天,AR2994和AR2993仍将比较活跃,可能爆发M级及以上级别耀斑。预计本次X1.1级耀斑爆发伴随的日冕物质抛射不会到达地球。

关于近地空间环境的发展态势,我们将密切关注并及时通报。 具体的预报情况请关注我们的网站www.sepc.ac.cn。

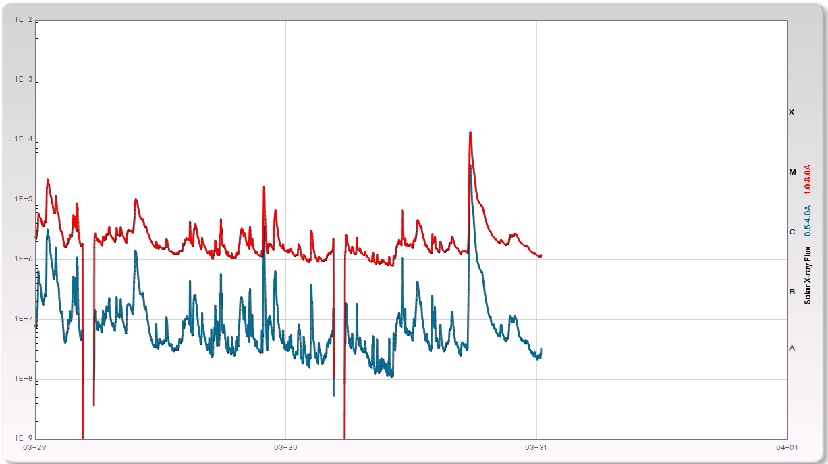

北京时间2022年3月31日01:22,活动区AR2975(N13W38)发生了1个X级X射线耀斑,于01:45结束,级别为X1.3级,并伴随有日冕物质抛射(CME)。

预计AR2975仍将比较活跃,有爆发M级及以上级别耀斑的可能。受28日、29日全晕CME的影响,3月31日-4月1日地磁可能达到中等到大地磁暴水平。受31日CME的影响,4月2-3日地磁可能达到小到中等地磁暴水平。

关于近地空间环境的发展态势,我们将密切关注并及时通报。 具体的预报情况请关注我们的网站www.sepc.ac.cn。