1、静电放电

图1 科技馆中的放电实验

参观过科技馆的朋友们,一定会对高压放电实验印象深刻:在巨大的铁笼里树立着一个一人多高的金属圆柱,它的顶端不断向周围的地面、金属物体放出明亮的电弧,同时发出“啪啪”声。这个金属圆柱就是特斯拉线圈,它由科学家尼古拉·特斯拉在1891年发明,主要用来生产超高电压但低电流、高频率的交流电力。特斯拉线圈由两组耦合的共振电路组成,通过电路谐振使放电终端(即金属圆柱顶端)获得超高频率的高电压,电压一般可以达到几十至几百万伏特。充电开始后随着放电终端的电压逐渐增大,附近的空气被电离,电离空气一旦与周围物体或地面形成了通路,就会出现明亮的电弧放电,同时被高压击穿的空气发生震荡并发出巨大响声。实际上,这样的放电现象在日常生活中并不少见。闪电就是一种大气放电现象,其电压高达数百万伏特,能够释放巨大的能量。特斯拉线圈的原理与闪电类似,因此人们又称它为“人工闪电制造器”。

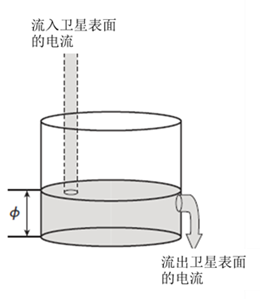

根据间隙击穿电压的帕邢定律,对于1cm厚度、气压为1大气压(约0.1兆帕)的空气介质,在均匀电场的情况下3万伏特左右的电压才可以造成击穿放电。其他因素也会对击穿电压产生影响。一般而言,空气中的静电放电都发生在上万伏特高电压的条件下。但在充斥着等离子体的太空中,等离子体的高电导率特性大大降低了放电阈值,航天器表面几百伏特的电位差就可能引起不同电位表面之间的静电放电。这种静电放电最容易发生在航天器表面的尖角、尖边缘位置以及相邻太阳能电池单元的间隙之间,能够造成航天器部件损坏,并在电子部件中产生严重的干扰脉冲,甚至威胁航天器在轨安全。1982年9月,美国高空充电实验卫星(SCATHA)在表面电位低于-400V时监测到了多个静电放电信号,其中一次放电造成SC2仪器电子状态偏离预先设定的时序状态。在随后的人工表面充电实验中,静电放电造成SC2仪器彻底失效。

图2 上图:EOS-AM1太阳能电池板放电瞬间产生的电弧(视频截图);下图:太阳能电池板损坏

2、航天器的表面充电效应

图3 在轨卫星表面发生负电荷累积

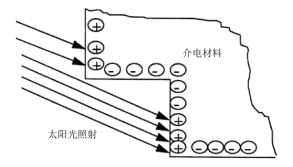

航天器在轨运行期间,不同表面之间电位差是怎样形成的?这就要讲到等离子体环境的表面充电效应。航天器表面材料暴露在空间等离子体中,一般情况下环境中的电子、离子具有相同的能量,可以用如下公式表示:

由于电子质量远大于离子质量,可以推导出电子热速度大于质子热速度,这就造成单位时间内入射卫星表面的电子多于质子,能量范围在几keV至100 keV的电子会在表面发生负电荷累积。另一方面,太阳光照在卫星表面激发出的光电子,能够减少表面负电荷。当进出卫星表面的多种电流达到动态平衡时,卫星表面电位稳定。在材料不同的表面之间,或者环境条件不同的表面之间(例如光照面与非光照面),就会产生电位的差别。

图4 流入流出卫星表面的电流如同流入流出容器的水,达到动态平衡

图5 受到光照的表面与无光照的表面之间产生了电位差

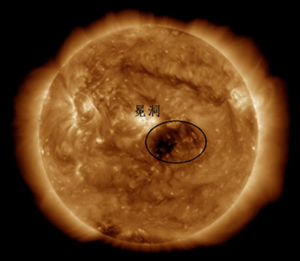

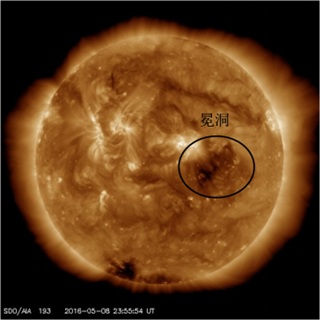

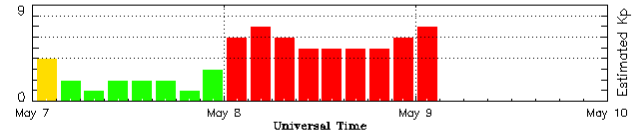

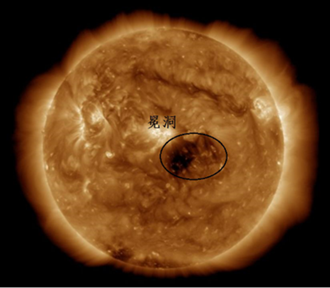

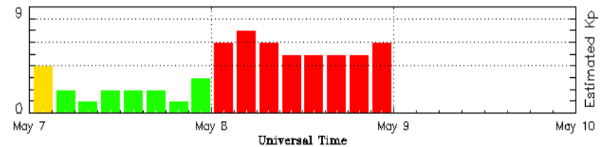

3、引起表面高充电的空间环境

一般情况下,轨道上航天器表面的电位差达不到静电放电的电压阈值,不会发生放电。但在地磁暴期间,空间环境发生剧烈变化,航天器可能遭遇高密度、高温度的等离子体进而充电到很高的负电位,引发表面静电放电。下面介绍了地球同步轨道和低地球轨道区域的空间环境以及环境造成的表面充电效应。

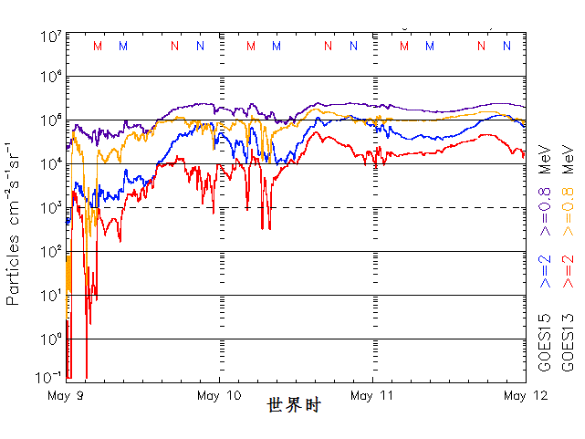

地球同步轨道(GEO)高度约为 3.6万千米,大多数通讯、导航卫星位于此区域。这里的等离子体环境受地磁活动水平影响。在地磁平静时期,电子温度低,不会发生高电位充电。磁暴时期高通量、高温度的电子(几十至几百keV)由外向内从午夜区域注入到地球同步轨道,同时沿纬圈向黎明前方向漂移。因此磁暴期间在同步轨道的午夜至黎明段内(如图6),卫星发生充电、放电事件的概率很高。卫星表面相对周围等离子体的负电位最高可达几千甚至上万伏特。

图6 充电引起GEO航天器发生异常的位置分布,主要集中在午夜至黎明区间段内

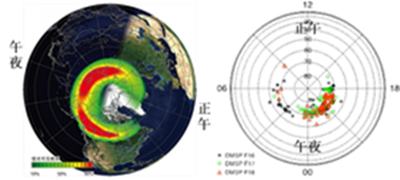

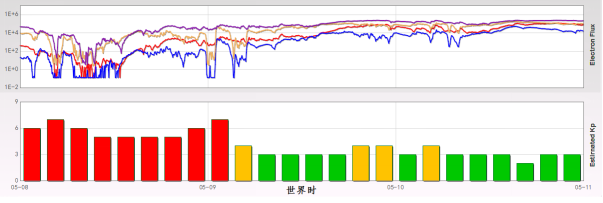

低地球轨道(LEO)指高度在2000千米以下的近圆形轨道。由于低轨卫星离地面较近,绝大多数对地观测卫星、测地卫星、载人航天器以及一些新的通信卫星系统都采用此轨道。倾斜角较低的低轨卫星处于低纬度的电离层环境中,充电效应很小,一般不会影响航天器安全。但倾角较高的低轨卫星在经过南北两极时,会在磁纬度60°至80°之间遭遇到高能量的沉降电子,引起卫星表面充电。实际上,人们平时在南北极看到的极光正是这种沉降电子引起的。如图7所示,左图红色表示某时刻的极光发生概率较高的区域,它位于环形的极光卵内,午夜区域概率最高。右图给出的低轨卫星DMSP发生表面充电事件的位置随磁纬度和地方时的分布,可以看到充电事件的发生位置正好对应极光发生概率最高的区域。众所周知,地磁暴发生时极区的沉降粒子密度显著增加,极光也会更加明亮。若此时低轨卫星经过极区,就有很高的几率发生表面充电、放电,危险系数将大大提高(见图8)。

图7 左图:某时刻的极光可见范围预报图;右图:LEO卫星DMSP发生表面充电事件的位置随磁纬度和地方时的分布

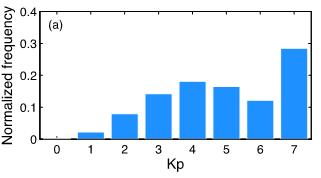

图8 极光沉降区内LEO卫星表面充电事件的发生频率随着地磁活动水平的增加而上升

4、空间环境预报与表面充电效应

随着人类文明的飞速发展,人类的日常生活越来越多地依赖通信、导航等各种卫星系统,然而许多卫星在恶劣的空间环境面前却十分脆弱。地磁暴期间,剧烈变化的空间等离子体环境对航天器产生的表面充电效应常常能够引起表面静电放电,威胁航天器安全。因此对灾害性空间天气及其造成的航天器效应进行预报显得十分重要。通过研究航天器表面充放电事件与空间环境参数的相关性,科研人员可以利用地磁指数及实地测量的电子通量等空间环境参数,对特定位置的在轨航天器的表面电位水平做出实时评估,或提前一段时间进行预报。利用该信息,工程师便可及时采取措施人为地控制表面电位(如启动航天器电位主动控制仪),这样可以缓解航天器表面带电,有效降低其发生静电放电的概率,保证航天器在轨安全。