顾名思义,卫星在轨寿命是指卫星在轨道上存留的时间,是从卫星进入轨道到陨落为止的时间间隔。卫星在轨寿命的影响因素有很多,最主要的因素就是地球大气的阻碍作用,卫星与大气之间的摩擦使卫星动能逐渐损失,导致轨道不断衰减进而陨落。此外,卫星面质比、运行姿态、空间环境等因素也会对卫星在轨寿命产生影响。

地球大气对卫星在轨寿命的影响

我们知道,地球周围是厚厚的大气层,它从地球表面往外延伸至约1000km的高度,像襁褓一样给了地球上的生命婴儿般的保护。它是地球的保温层,使地表温度维持在相对稳定的状态;它吸收了大部分紫外线辐射,因此地球上的生命免于灭绝的危险;外太空不时有陨石坠向地球,也正是因为有大气层的保护才得以化解了大部分的灾难。但是,大气层的作用并非尽如人意。对于陨石而言,大气层产生的摩擦阻力可以使其迅速坠毁,但对于人造地球卫星而言,这个阻力却是卫星在轨寿命的隐形杀手。

图1 美国亚利桑那州的巴林杰陨石坑,直径约1200m,宽约170m,形成于约5万年前

图1 美国亚利桑那州的巴林杰陨石坑,直径约1200m,宽约170m,形成于约5万年前

图2 卫星在大气阻力的作用下,轨道高度像下降的螺旋线一样逐渐衰减

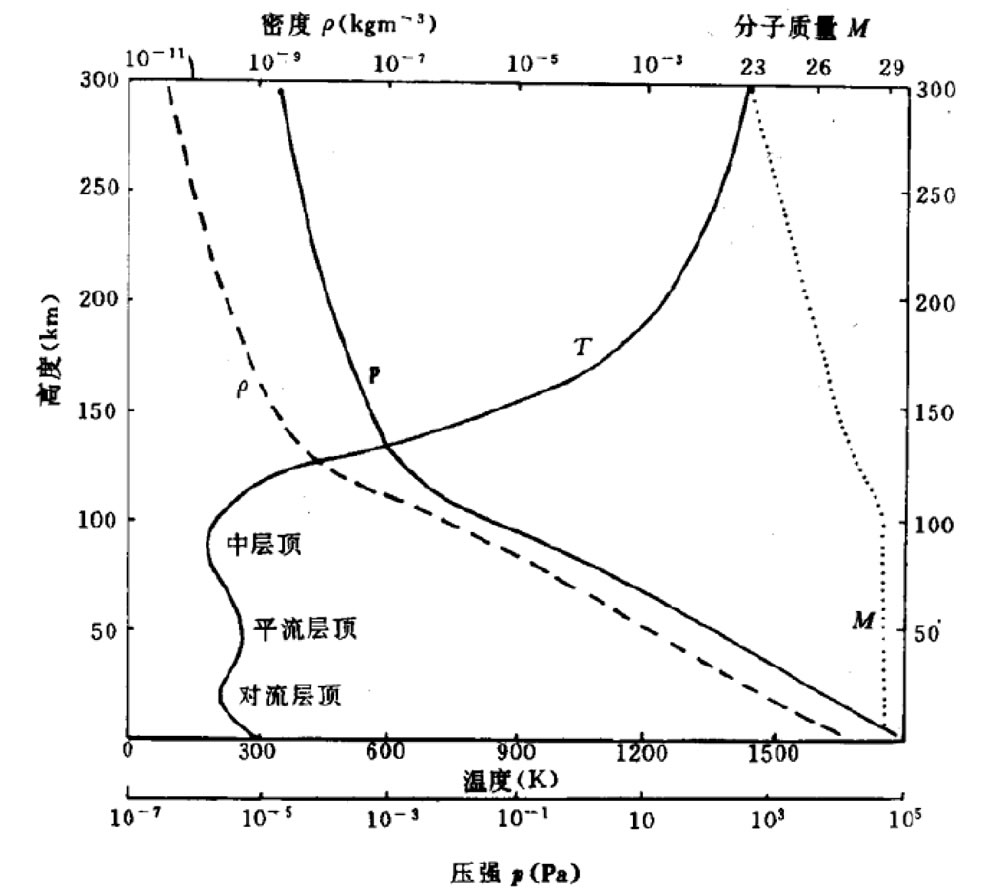

卫星的运行高度范围比较广,按照1960年第53届巴塞罗那国际航空联合大会的规定,地球表面100km以上的空间为航天空间,卫星可在该高度以上飞行,但是卫星运行高度往往都高于100km,比如我们常见的近地卫星,其轨道高度一般在400km左右。为什么卫星运行高度不能太低呢?主要是考虑到大气密度的因素。大气层90%的质量集中在30km以下,在30km以上,大气密度随着高度的增加急剧下降,在100km高度上,大气密度约为海平面的一百万分之一,在120km高度上约为几千万分之一,在200km高度上约为五亿分之一,可见随着高度的增加,大气密度呈指数式衰减。卫星运行高度越低,大气密度就越稠密,卫星在轨寿命也就越短。

轨道高度最低的卫星莫过于侦查卫星,它们有的甚至能达到120km左右的高度,但这些带着特殊任务的卫星其寿命往往都很短,它们要么很快陨落,要么就携带大量燃料进行一次次的变轨制动,维持在轨状态。比如1959年2月美国发射的人类历史上第一颗侦查卫星“发现者1号”,其近地点高度约114km,在轨寿命仅有3天。

空间环境扰动对卫星在轨寿命的影响

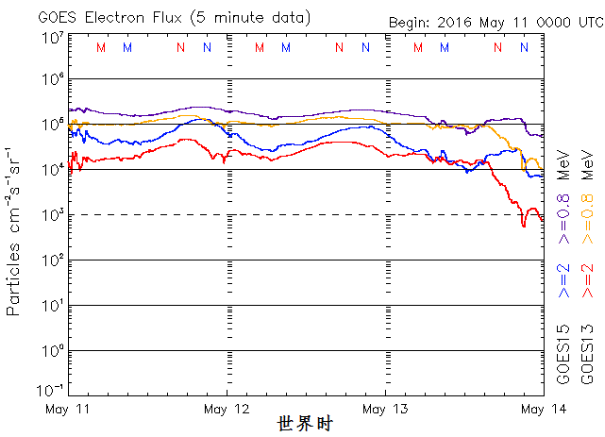

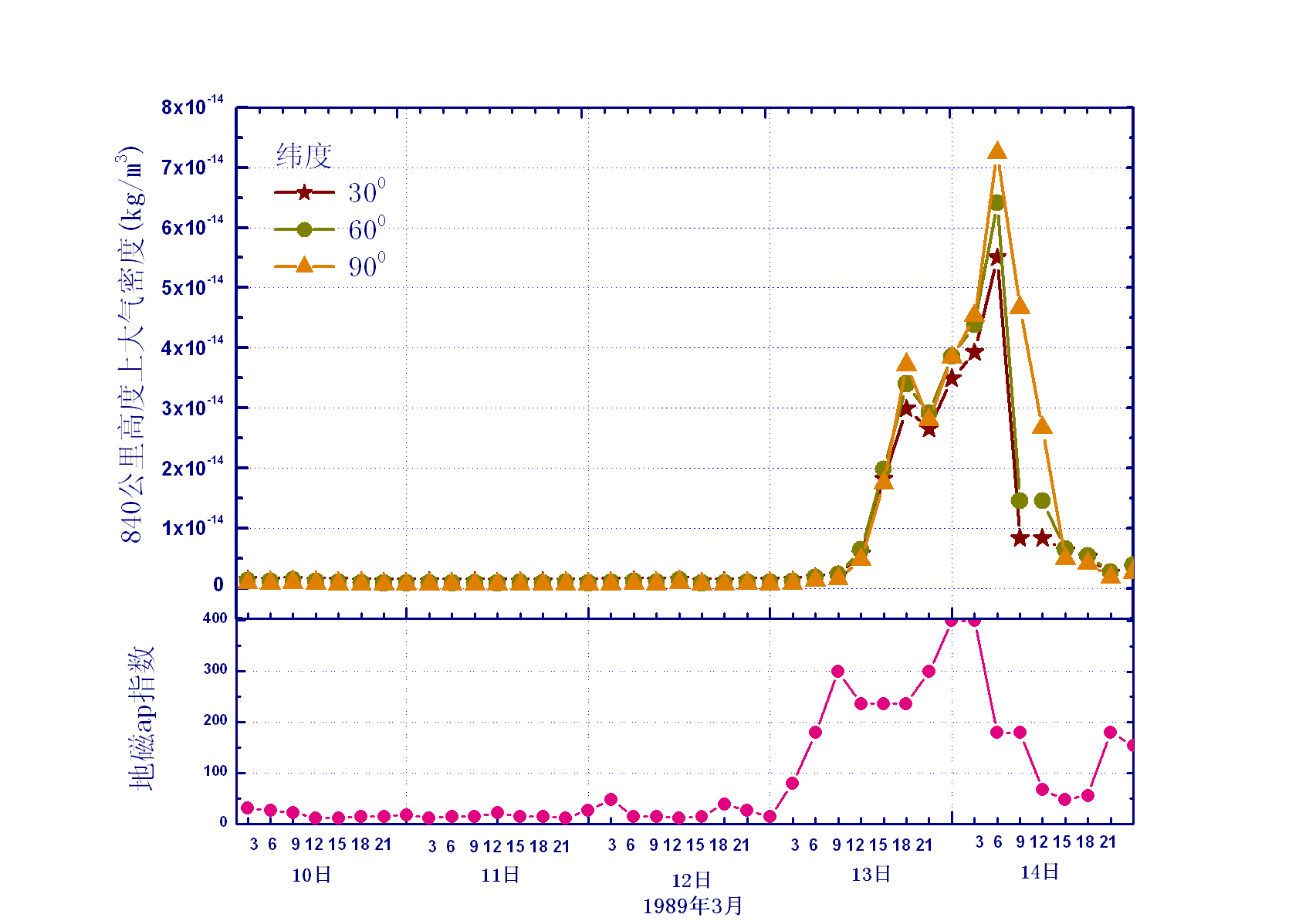

空间环境扰动可以引起大气密度的剧烈变化,在各种航天活动中,我们常常采用大气模型来描述空间环境扰动对大气密度的影响。这些大气模型往往包含两个最重要的输入参数,一是F10.7指数,用来描述太阳辐射的影响,二是Ap指数,用来描述地磁场的影响。

F10.7主要描述太阳极紫外辐射的大小。高层大气吸收太阳极紫外辐射,吸收能量的20%~30%用来加热高层大气,因此当F10.7升高时,大气温度升高,大气密度增加;Ap指数主要描述地磁场的变化。当地磁平静时,太阳风携带的能量仅为太阳极紫外辐射的十分之一,但在地磁暴时,太阳风带来的能量是极紫外辐射能量的十倍或者更多,此时受高纬焦耳加热和高能粒子沉降等的影响,大气密度会在短时间内快速上升,卫星受到的大气阻力也会突然增加,从而加快卫星轨道的衰减。

比如,美国“哥伦比亚”号航天飞机在1981年4月12日飞行时,遇到一次剧烈的空间环境扰动事件,陡增的大气密度导致该航天飞机下降到较低轨道的时间比预期快了60%。再比如1989年3月份的“卡林顿事件”中,空间环境的剧烈扰动引起大气密度急剧增加,使840km高度的大气密度增加了9倍。大气密度的剧增引起了美国的太阳峰年卫星(SMM)在整个事件期间的运行高度下降了5km,从而提前陨落。

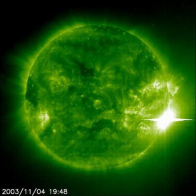

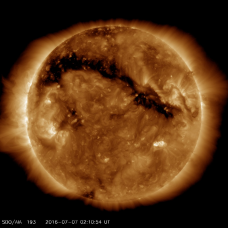

图4 卡林顿事件期间,空间环境出现剧烈扰动,大气密度急剧增加

图4 卡林顿事件期间,空间环境出现剧烈扰动,大气密度急剧增加

卫星在轨寿命的其他影响因素

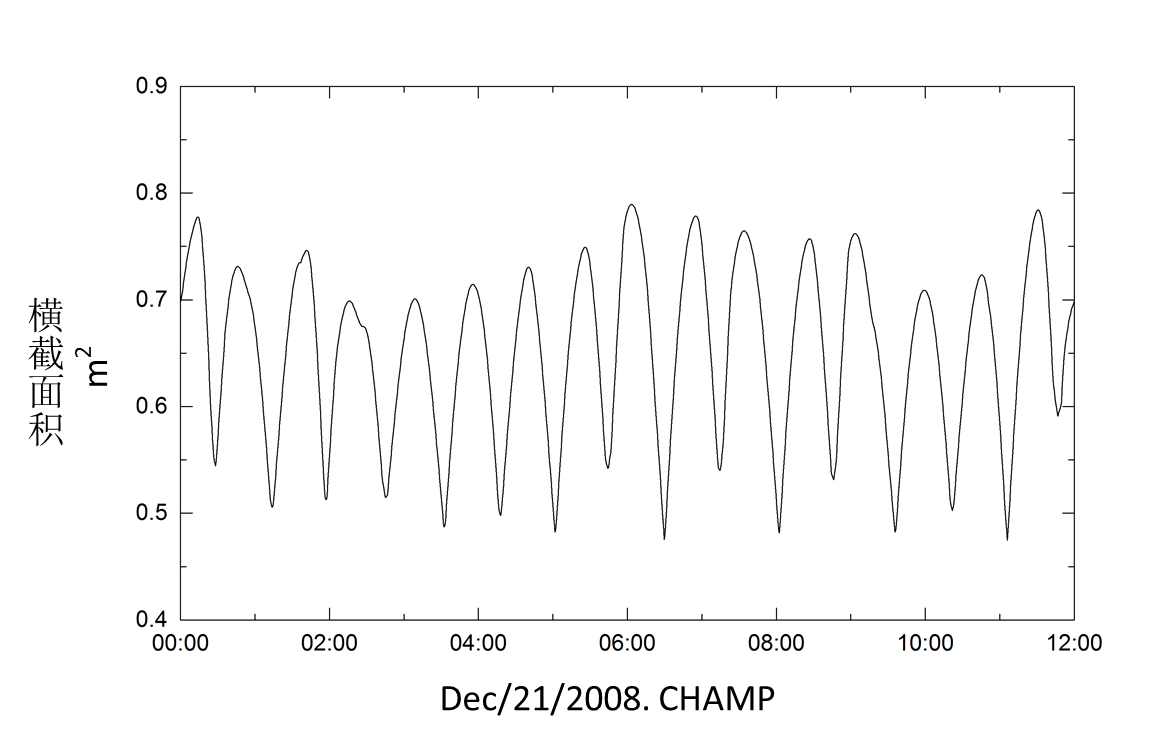

除了大气密度之外,卫星自身的物理参数也会对在轨寿命产生很大的影响,其中非常重要的一个参数就是卫星的面质比,它是卫星质量与横截面积的比值。卫星质量越大,表示卫星的惯性越大,横截面积越小,表示卫星受到的大气阻力越小,因此面质比越小表示卫星的在轨寿命越长,反之越短。

卫星质量一般容易确定,但是横截面积的计算却没那么简单。横截面积与卫星形状和运行姿态有关,通常情况下,卫星形状比较复杂,运行姿态经常发生变化,即使姿态稳定的卫星,其有效横截面积也会随时间变化,因此卫星的面质比大多时刻发生着变化。

如何预测卫星在轨寿命

综上所述,影响卫星在轨寿命的主要因素是大气密度,而大气密度与卫星高度和空间环境状况有着密切的联系,此外,卫星面质比和运行姿态也是非常重要的因素。若能正确的考虑这几个因素的影响,则可以大致估计出卫星的在轨寿命。

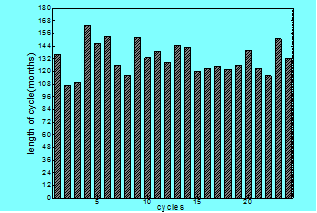

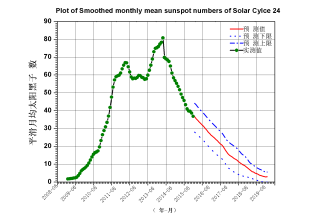

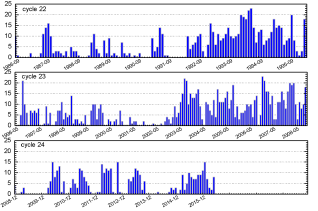

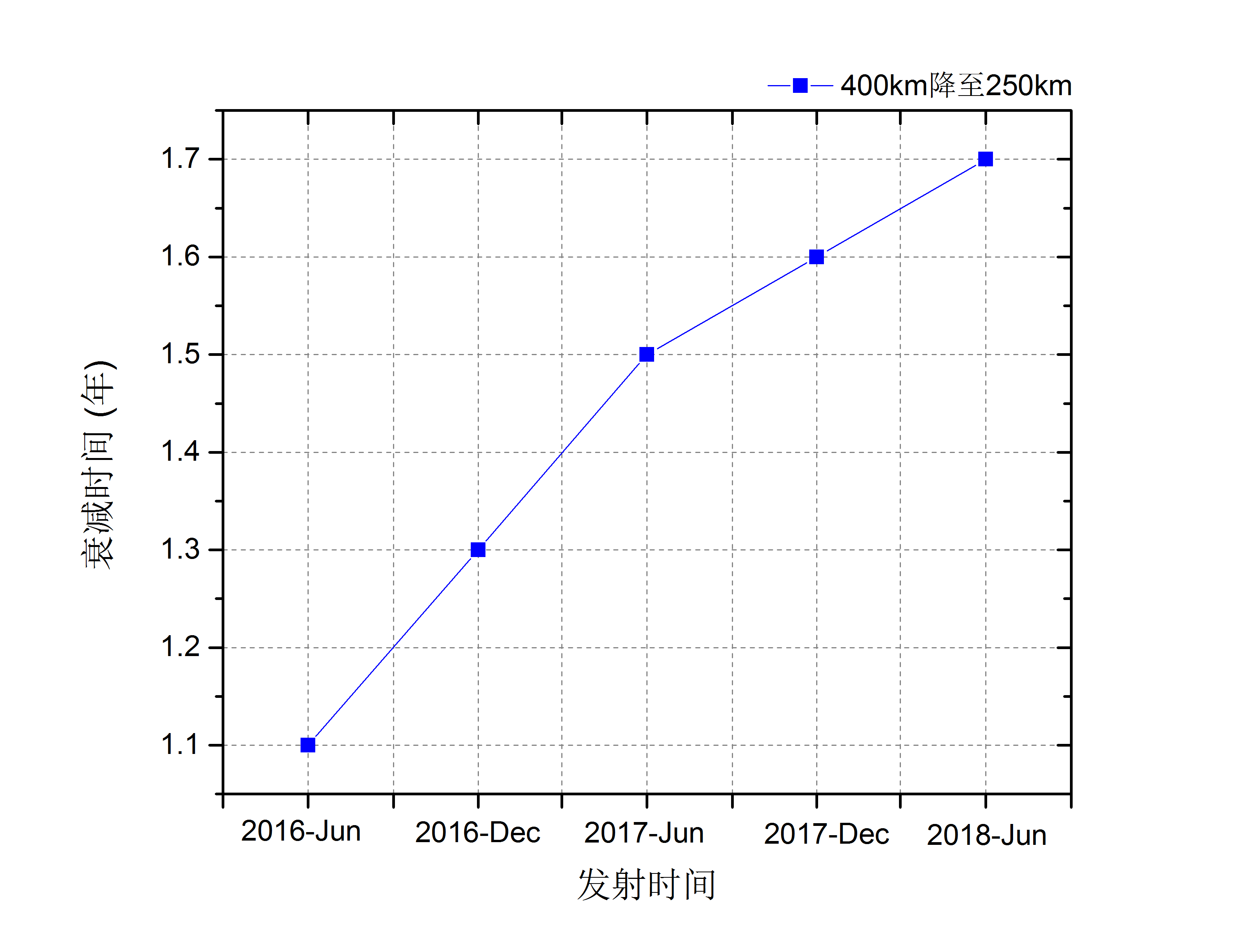

图6是利用国际上著名的STK软件模拟的400km高度处不同发射年份下、面质比为0.01的球形卫星其轨道衰减的时间曲线。横轴表示发射时间,代表了不同的空间环境状况,纵轴表示卫星由400km降至250Km所需的时间。

图6不同发射年份下,面质比为0.01的卫星其轨道衰减时间曲线

图6不同发射年份下,面质比为0.01的卫星其轨道衰减时间曲线

由于第24太阳活动周低年在2019年左右,因此2016-2019年太阳活动逐渐降低,大气密度逐渐减小。在该面质比下,400km高度处的卫星寿命一般为1-2年左右,因此卫星在轨寿命逐年增加。

正是由于影响卫星在轨寿命的因素较多,因此在设计在轨寿命的时候需要统筹兼顾多方面的影响。只有正确的考虑了各种因素的影响,卫星才能按人们预期的那样驻留在太空中,完成各项科研实验任务。