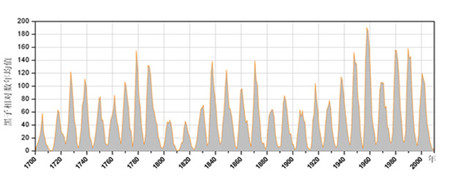

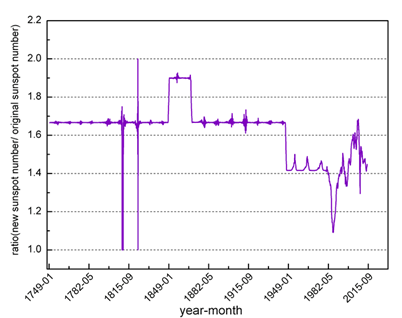

1. 太阳活动周

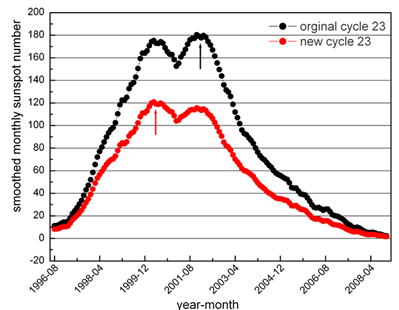

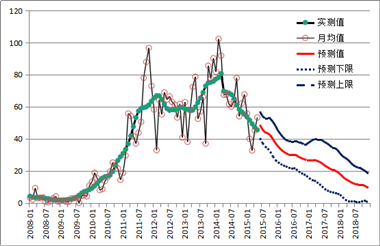

众所周知,太阳活动周具有11年周期性。在11年当中,平均4.7年是处于上升期,之后再经过6.3年下降到谷底。第24太阳活动周开始于2008年12月,目前已经经历了7个年头。2015年位于第24太阳活动周的下降段,通过统计和分析我们发现,2015年的太阳总体水平较2014年明显有所下降。太阳黑子数和F10.7年均值分别为70.4和117.5sfu,各比2014年下降了42%和19%。

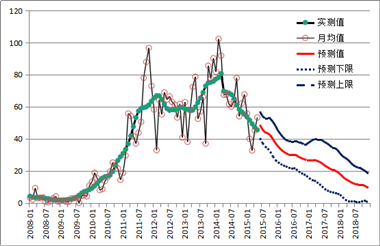

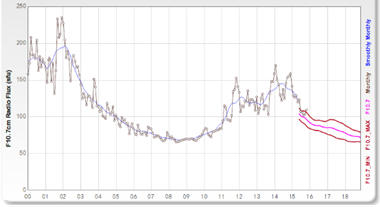

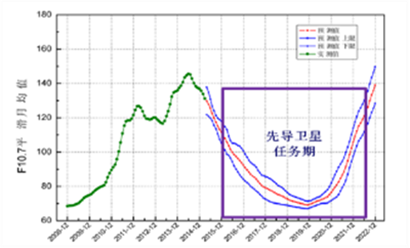

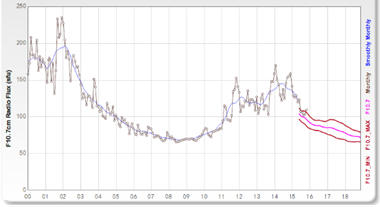

太阳黑子月均平滑值曾于2012年2月达到本活动周的第一个峰值66.9,2014年3月达到第二个峰值80.8,也是截止目前本活动周最高值,之后逐渐下降,截止2015年5月下降至45.6。F10.7月均平滑值曾于2012年3月达到本活动周的第一个峰值126.8,2014年6月达到第二个峰值145.5,也是截止目前本活动周最高值,之后逐渐下降,截止2015年5月下降至123.3。这一现象符合中科院空间环境预报中心此前预测的第24个太阳活动周具有“双峰结构”,且当前太阳活动已经进入下降段的预报结果。

2015年日面上共出现了225个活动区,比2014年出现的活动区数量明显减少。2015年共爆发了125个M级耀斑和2个X级耀斑,与2014年爆发的208个M级耀斑和16个X级耀斑相比,数量明显减少。

图1 第24太阳活动周太阳黑子数平滑月均值的实测值与预报值

图2 第24太阳活动周F10.7平滑月均值的实测值与预报值

2. 太阳活动水平

X射线耀斑的发生频次直接反映了太阳爆发活动水平的高低。2015年共爆发了1377个C级耀斑,125个M级耀斑(黄色警报)和2个X级耀斑(橙色警报),最大级别为X2.7级。全年没有一次X10级以上的耀斑(红色警报)产生。

质子事件和日冕物质抛射事件常常伴随耀斑发生。2015年共发生了4次质子事件,其中小质子事件(黄色警报)3次,中等质子事件(橙色警报)1次,大于10MeV质子最大通量达到1070pfu。全年没有一次大质子事件(红色警报)发生。与2014年相比,2015年在活动区个数、黑子数、F10.7指数、C级耀斑、M级耀斑、X级耀斑、质子事件的次数和强度等方面均低于2014年的水平。

此外,太阳上爆发的日冕抛射事件也较多,冕洞对地磁环境的影响较往年有所增加,日冕物质抛射和冕洞引起了多次地磁暴事件。

表1 2013-2015年太阳活动比较

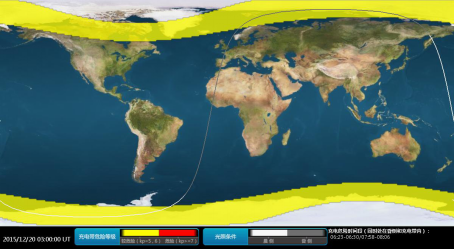

3. 地磁活动水平

2015年年均Ap值为13.4,Ap指数最大值为117,Ap≥15的天数为95天,占全年的26%。相比于2014年,2015年的整体地磁活动略有上升。其中,地磁活动达到活跃水平、小或中等磁暴水平、以及大或强磁暴水平的时段,相比2014年都有明显增加。2015年重现性冕洞高速流引发的地磁扰动频次增加、强度更高、持续时间较长。本年度中,有两次较强的磁暴扰动。一次发生在2015年3月19-23日,受CME和冕洞高速流的共同影响,地磁共有12小时达到大磁暴水平(橙色警报),12小时达到中等磁暴水平(黄色警报),18小时达到小磁暴水平(黄色警报),其中3月17日Ap指数达到117,为全年最高值。此次地磁暴是第24太阳活动周以来最强地磁暴。另一次较强的地磁扰动发生在6月22-25日,受CME的影响,地磁共有9小时达到大磁暴水平(橙色警报),6小时达到中等磁暴水平(黄色警报),9小时达到小磁暴水平(黄色警报),其中6月23日Ap指数达到75。2015年没有特大地磁暴(红色警报)发生。

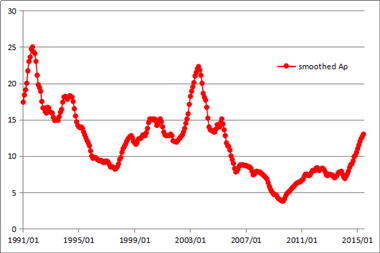

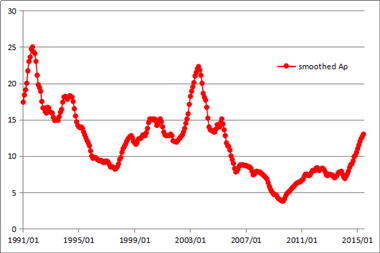

图4给出了最近三个活动周的地磁Ap指数月均平滑值。由图可见,与第22活动周和第23活动周相比,本活动周的地磁活动水平远低于这两个活动周。

图4 最近三个活动周Ap指数月均平滑值

表2 2013-2015年地磁活动水平比较

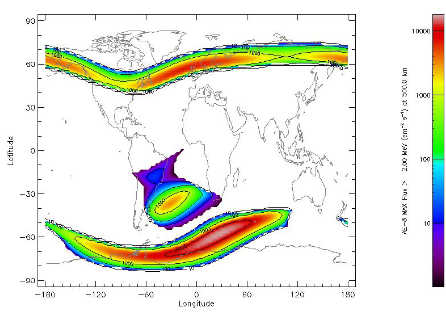

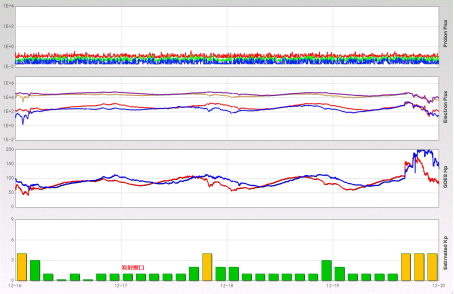

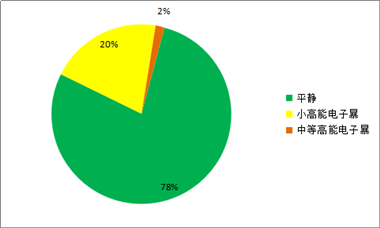

4. 高能电子暴

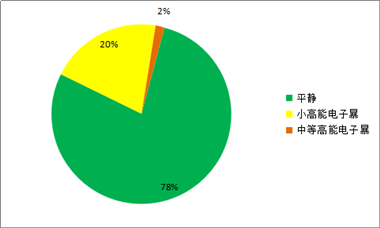

2015年,地球同步轨道大于2MeV高能电子通量全年共有74天达到小高能电子暴水平(黄色警报),6天达到中等高能电子暴水平(橙色警报)。总次数远超过2014年的10天。其中最强的一个高能电子暴发生在2015年10月8-15日,地球同步轨道GOES卫星地球同步轨道大于2MeV高能电子通量连续3天达到中等高能电子暴水平,大于2MeV电子日积分通量的峰值为2.2E9(P/cm2-day-sr)。另一个高能电子暴发生在2015年11月5-13日,地球同步轨道GOES卫星地球同步轨道大于2MeV高能电子通量连续3天达到中等高能电子暴水平,大于2MeV电子日积分通量的峰值为2.0E9(P/cm2-day-sr)。2015年没有发生强高能电子暴(红色警报),无论是高能电子暴的级别还是持续时间,都高于2014年的水平。

图5 2015年地球同步轨道高能电子通量水平

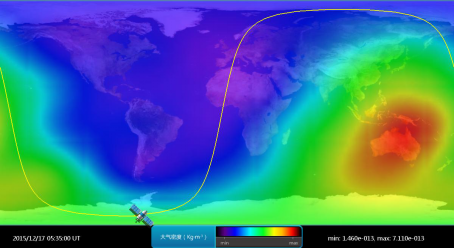

5. 电离层环境

电离层环境的剧烈变化会对电波传播产生显著的影响,从而干扰通信、导航定位等系统的运行。2015年月报中加入了电离层扰动事件的综述,主要包括电离层突然骚扰、极盖吸收、电离层闪烁和电离层暴四类事件。

电离层突然骚扰事件与地方时正午前后爆发的M级以上耀斑相关,会造成向日面短波通信的干扰,2015年影响中国区域的该类事件共计3次。极盖吸收事件与太阳质子事件相关,会造成极区短波通信受干扰甚至中断,2015年共计4次。这两类事件的发生频率会随着太阳活动水平的下降而变低。电离层暴事件则与地磁暴相关,是太阳风暴的电离层响应。电离层暴期间,电离层F2层临界频率(foF2)和电离层总电子含量(TEC)相对背景值有显著变化。2015年中国区域的电离层暴事件共计17次。

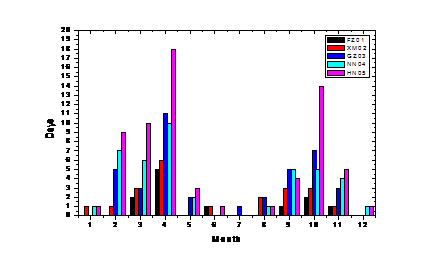

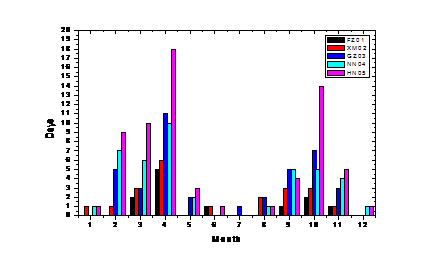

电离层闪烁事件以发生的天数统计,以东南沿海5个GNSS观测站的电离层闪烁数据为准。从时间上看,2015年2-4月和9-11月(春秋两季)闪烁天数较多。从地理位置看,越靠近电离层赤道异常区中心的台站发生天数越多,2015年海南富克站闪烁天数总计67天,4月最多达18天,广州和南宁站分别为总计39天和42天。

图6 2015年1—12月电离层闪烁事件发生天数

6. 2015年的大太阳风暴

1)2015年3月的大地磁暴事件

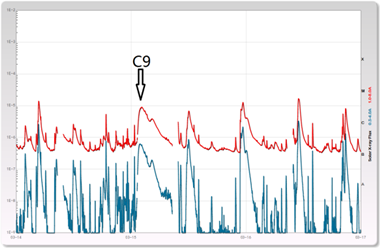

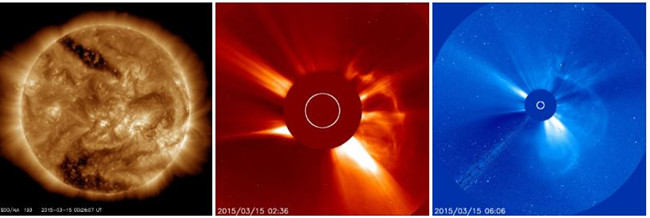

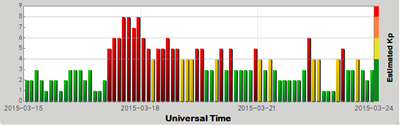

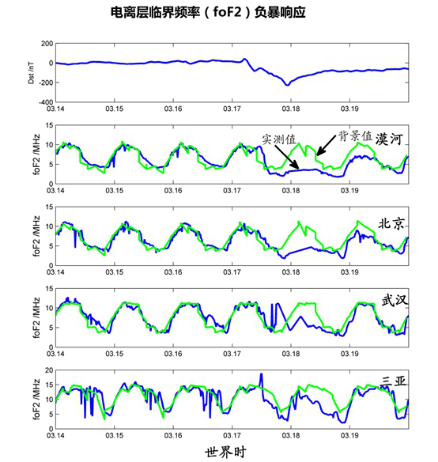

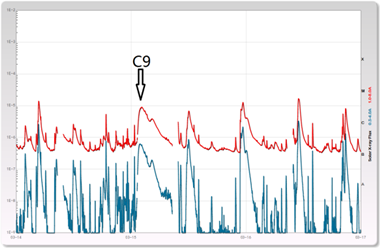

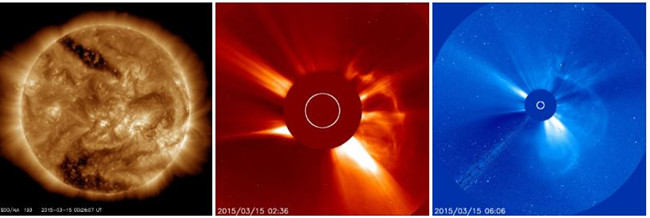

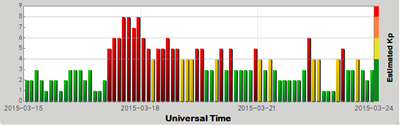

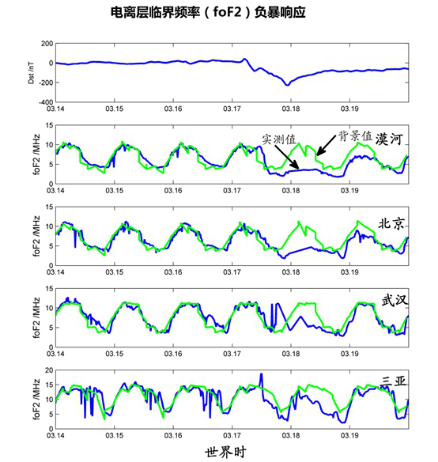

北京时间2015年3月15日09:50,AR2297爆发了C9级耀斑,伴随有朝向地球的日冕物质抛射(CME)。3月17-18日,受CME到达地球的影响,太阳风速度最高达到760km/s左右,行星际磁场南向分量最低达到-28nT,有12小时达到大磁暴水平,12小时达到中等磁暴水平,18小时达到小磁暴水平,Dst指数下降至-200nT以下。此次地磁暴是第24太阳活动周以来最强地磁暴。19-23日,受重现性冕洞高速流的持续影响,太阳风速度维持在500-750km/s之间,地磁共有3小时达到中等磁暴水平,18小时达到小磁暴水平。其中,3月17日Ap指数达到117,也是2015年Ap指数最高值。3月19-27日,地球同步轨道GOES卫星地球同步轨道大于2MeV高能电子通量达到小高能电子暴水平。 3月17-19日,中国大部分地区电离层发生剧烈的负向扰动,漠河、北京、武汉监测到电离层F2层临界频率(foF2)低于背景值50%以上。

图7 C9级耀斑(上)、SDO观测的极区冕洞(左下)、日冕仪观测的CME(中下和右下)

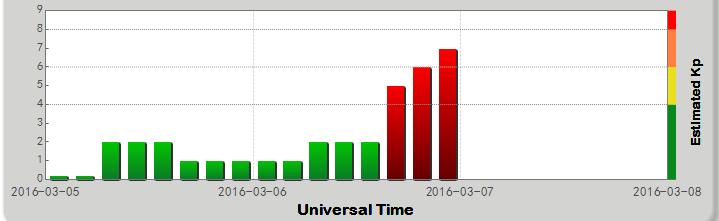

图8地磁Kp指数

图9 3月17-19日漠河、北京、武汉和三亚站监测到电离层F2层临界频率(foF2)的暴时变化

2)2015年6月的大地磁暴事件

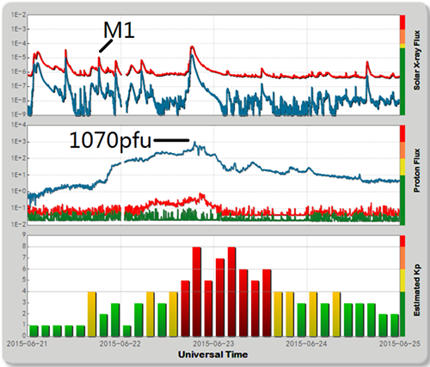

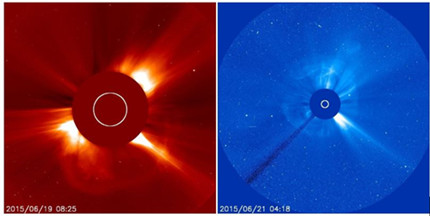

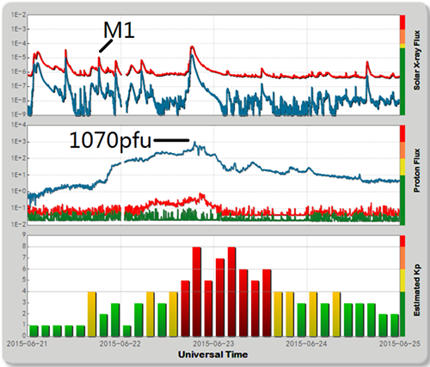

北京时间2015年6月22日02:20,活动区AR2367爆发了一个M1级耀斑,随后,地球同步轨道大于10MeV的高能质子通量快速上升,04:35超过质子事件阈值(10pfu),发生质子事件,11:50达到橙色警报级别(大于10MeV质子通量超过100pfu),6月23日03:00达到峰值1070pfu。

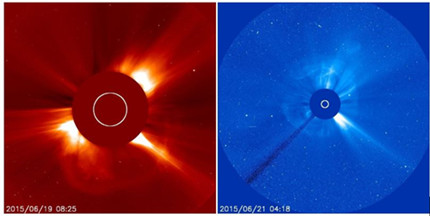

受19日和21日爆发的日冕物质抛射的影响,21-23日太阳风速度最高达到791km/s,地磁有9小时达到大磁暴水平,6小时达到中等磁暴水平,9小时达到小磁暴水平,12小时达到活跃水平。其中,6月23日Ap指数达到75。6月24日地球同步轨道GOES卫星地球同步轨道大于2MeV高能电子通量达到小高能电子暴水平。

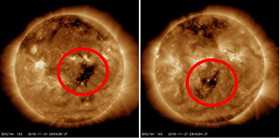

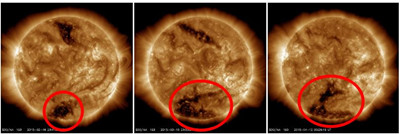

图10 6月19日和21日卫星观测到的CME(下图)

图11 耀斑、质子事件和地磁Kp指数

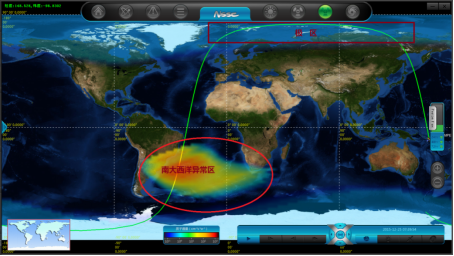

3)2015年持续影响地磁的大冕洞

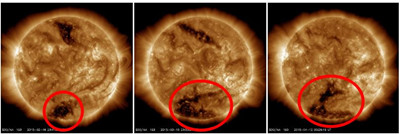

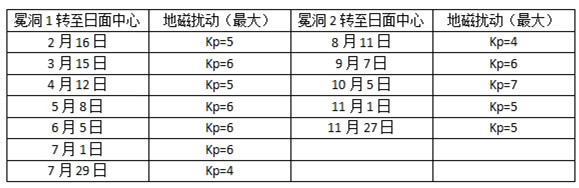

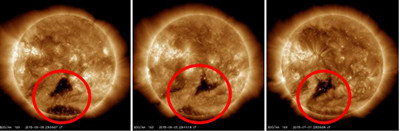

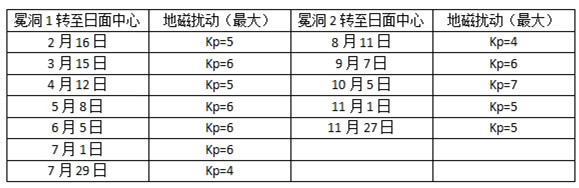

日面上的冕洞随着太阳自转,具有27天的重现性。2015年重现性冕洞高速流引发的地磁扰动频次增加、强度更高、持续时间较长。2015年有两个持续出现5个太阳自转周的大冕洞。第一个冕洞(冕洞1)是极区冕洞,于2015年2月16日、3月15日、4月12日、5月8日、6月5日、7月1日、7月29日随太阳自转到日面中心附近,该冕洞对应的重现性冕洞高速流在CR2160至CR2166共7个太阳自转周引发较大的地磁扰动。另一个冕洞(冕洞2)位于太阳赤道附近,于8月11日、9月7日、10月5日、11月1日、11月27日随太阳自转到日面中心附近,该冕洞对应的重现性冕洞高速流在CR2167至CR2171共5个太阳自转周引发较大的地磁扰动。

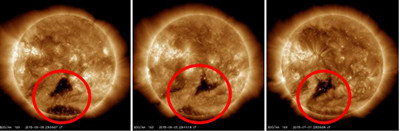

图12 CR2016至CR2166观测的极区冕洞1

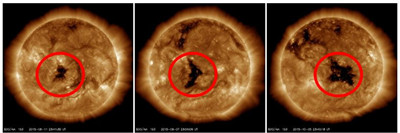

图13 CR2167至CR2171观测的冕洞2

表3 冕洞1和冕洞2引起的地磁扰动

7.小结

回首2015年,太阳活动的整体水平比2014年的确有所下降。但是,地磁活动的整体水平反而比2014年有所上升。从活动周的发展趋势来看,2016年属于第24个太阳活动周的第8个年头,是属于太阳活动周的下降段的。2016年,我们仍会实时的关注太阳活动的一举一动,并给出及时准确的预报。