北京时间2015年3月15日发生的全晕日冕物质抛射(CME)于17日11点左右到达地球,引起地球磁场强烈扰动。截止3月18日08:00,地磁有12小时达到大磁暴水平,6小时达到中等磁暴水平,3小时达到小磁暴水平,Dst指数下降至-200nT以下,此次地磁暴是第24太阳活动周以来最强地磁暴。

受此次日冕物质抛射和冕洞高速流的持续影响,预计此次地磁暴事件还将持续3天左右。关于此次地磁暴事件的进一步发展,我们将密切关注并及时通报。

北京时间2015年3月15日发生的全晕日冕物质抛射(CME)于17日11点左右到达地球,引起地球磁场强烈扰动。截止3月18日08:00,地磁有12小时达到大磁暴水平,6小时达到中等磁暴水平,3小时达到小磁暴水平,Dst指数下降至-200nT以下,此次地磁暴是第24太阳活动周以来最强地磁暴。

受此次日冕物质抛射和冕洞高速流的持续影响,预计此次地磁暴事件还将持续3天左右。关于此次地磁暴事件的进一步发展,我们将密切关注并及时通报。

在日常的太阳活动预报中,太阳磁场观测数据是重要的研究资料。太阳耀斑等活动现象和黑子群附近磁场之间存在着本质的联系。太阳强磁场区域剧烈的爆发往往伴随着大量的高能辐射和带电粒子流,对宇航安全、短波通讯、近地气象均会产生重要影响。长期以来,太阳磁场一直是太阳研究的主题。如何观测太阳磁场呢?太阳活动区磁场与其活跃程度有怎样的关系?下文将对这些问题进行介绍。

1. 如何观测太阳磁场?

1896 年,荷兰物理学家塞曼发现,将产生原子光谱的光源置于足够强的磁场中,原子光谱线在外磁场的作用下发生了分裂,一条谱线分裂成几条偏振化的谱线,分裂谱线的间距、极化与磁场大小、方向相关,这种现象称为塞曼效应。塞曼效应是继 1845 年法拉第效应和 1875 年克尔效应之后发现的第三个磁场对光有影响的实例,被认为是 19 世纪末 20 世纪初物理学最重要的发现之一。1902 年,为了表彰他们对磁光效应研究所作的特殊贡献,塞曼与洛仑兹共同获得了诺贝尔物理学奖。图 1 为钠 D 线在磁场中的塞曼效应,可以看到在磁场条件下 D1 和 D2 谱线分裂为多条偏振谱线。

图1 钠D线在磁场中的塞曼效应

塞曼等人的研究成果为当时的天文学研究带来了福音。由于太阳大气原子对特定频率光谱的吸收,太阳光谱具有一系列特征频率的暗线——夫琅禾费线。借助塞曼效应,研究人员尝试通过分析夫琅禾费线的分裂、偏振情况,推导出谱线源区太阳大气的磁场矢量。1908年美国天文学家海尔等人在威尔逊山天文台利用塞曼效应,首次测量到了太阳黑子中几千高斯的强磁场,它的强度远远高于非活动区磁场,迈出了揭开太阳活动神秘面纱的第一步。如今,太阳磁场观测的主要依据依旧是塞曼效应。起源于太阳光球层的谱线最适用于此类测量,因此光球磁场的测量一般比较精确。高度较高的色球磁场测量精度较差,至于高度更高的日冕磁场,大都只能进行量级估计。实际应用中,我们可以根据光球磁场的测量数据,再在模型假定条件下进行理论外推,构建太阳高层大气的磁场结构。

根据塞曼效应原理,研究人员将光谱仪和偏振计结合在一起制成了能够测量太阳磁场的太阳光谱偏光计——太阳磁像仪。1951年,美国天文学家H.D.巴布科克同其子H.W.巴布科克利用太阳摄谱仪改装成为世界上第一台太阳光电磁像仪。利用这一仪器,父子俩证实了太阳上存在普遍磁场,并在之后的研究中发现太阳磁场极性的周期性变化。

六十年代中期,我国开始研制视频功能的太阳磁场观测仪器,称为太阳磁场望远镜。经过长达二十年的研制过程,这台35cm口径的太阳磁场望远镜于1985年安装于北京天文台怀柔太阳观测站,为太阳物理学家提供了大量世界一流的太阳光球矢量磁场、色球磁场以及速度场数据。同一时期,美国、苏联、澳大利亚和法国也先后研制了类似功能的视频磁象仪。如今,太阳视频磁象仪已经成为当代国际太阳物理研究的重要工具。通过建设在地面或搭载在卫星上的太阳磁像仪,研究人员可以获得太阳局部活动区的磁场和普遍磁场的准实时三维矢量信息。

研制过程,这台35cm口径的太阳磁场望远镜于1985年安装于北京天文台怀柔太阳观测站,为太阳物理学家提供了大量世界一流的太阳光球矢量磁场、色球磁场以及速度场数据。同一时期,美国、苏联、澳大利亚和法国也先后研制了类似功能的视频磁象仪。如今,太阳视频磁象仪已经成为当代国际太阳物理研究的重要工具。通过建设在地面或搭载在卫星上的太阳磁像仪,研究人员可以获得太阳局部活动区的磁场和普遍磁场的准实时三维矢量信息。

图3 北京怀柔太阳观测站的全日面纵向磁图,矩形方框标注出了活动区的大概位置,其中图中右下侧活动区AR2192为24年来面积最大的活动区(2014年10月25日)

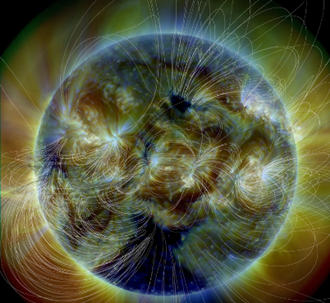

图4 通过太阳光球表面磁场分布外推的日冕磁力线分布情况(2015年2月27日)

图4 通过太阳光球表面磁场分布外推的日冕磁力线分布情况(2015年2月27日)

2、活动区磁场特征及分类

太阳活动区是空间环境预报和研究中重点关注的区域,它是一个从太阳底层到高层大气、以黑子群为中心的活跃区域,是绝大多数太阳爆发活动的发生源区。活动区的爆发现象与太阳局部磁场密切相关。在日常的空间环境预报中,我们常常提到“某活动区磁类型结构为复杂的β-γ-δ型”。实际上,预报员正是根据活动区局部的磁场变化情况,对活动区活跃程度进行判断,从而预报太阳活动水平的。

太阳活动区的中心——黑子群具有很强的磁场,其强度约在1000~4000G之间。一般来说,黑子面积越大磁场也越强。一个黑子群中的黑子往往具有不同的磁场极性,西侧的前导黑子和东侧的后随黑子磁场极性不同的黑子群称为双极群,此外还有具有一种极性的单级群和极性分布复杂的多级群。根据黑子群磁场极性特征,美国加州威尔逊山天文台将活动区的磁类型分为8种情况,如表1所示。日常观测中,半数以上的活动区磁类型为α或β型。面积较大的活动区磁类型一般为β、β-γ或β-γ-δ。一般来讲,具有δ型黑子的活动区比较活跃,磁类型越复杂的活动区越容易爆发较大的X射线耀斑。在太阳活动的预报中,研究人员通过活动区的磁类型分类,结合活动区面积等参数确定活动区的活跃程度及耀斑爆发的概率。

图 5活动区 AR2293 的黑子及磁场图,磁类型为 β-γ(2015 年 3 月 2 日)

综上所述,太阳表面上绝大多数的活动现象(如黑子、耀斑爆发、冕洞、暗条等) 都与太阳磁场密切相关,磁场可以称作太阳的第一物理现象。近几十年来太阳磁场的观测和研究为人类进一步了解太阳提供了大量可贵的资料,然而它的很多问题依旧神秘,人类对赖以生存的太阳的了解还只是冰山一角。随着未来地基、天基太阳磁场观测的发展,我们将更加全面深入的了解太阳磁场以及与其相关的物理过程。

北京时间2015年3月12日00:11,活动区AR2297(S16E14)爆发大X射线耀斑(X2.2级),00:29结束,达到橙色警报级别。活动区AR2297自3月5日转入日面以来,频繁爆发,共产生了1个X2.2级和10个M级X射线耀斑。目前该活动区的面积为350个太阳面积单位,磁类型为复杂的Beta-Gamma-Delta类型。 此次爆发位置位于日面东侧,未来一段时间,预计仍有可能爆发M级及以上级别X射线耀斑。

北京时间2015年3月12日00:11,活动区AR2297(S16E14)爆发大X射线耀斑(X2.2级),00:29结束,达到橙色警报级别。

活动区AR2297自3月5日转入日面以来,频繁爆发,共产生了1个X2.2级和10个M级X射线耀斑。目前该活动区的面积为350个太阳面积单位,磁类型为复杂的Beta-Gamma-Delta类型。

此次爆发位置位于日面东侧,未来一段时间,预计仍有可能爆发M级及以上级别X射线耀斑。

关于活动区 AR2297 的进一步发展,我们将密切关注并及时通报。

太阳风暴发生时会释放出大量高能量的带电粒子,它们以每秒几千、几万、甚至十几万千米的速度,最快十几分钟就可以到达地球,使地球周围的高能带电粒子数量增加数千倍,甚至数万倍。由于绝大多数的粒子都是质子,因此把这种事件称为太阳质子事件。

太阳质子事件的发现

太阳爆发产生的高能带电粒子与太阳耀斑和日冕物质抛射不同,用肉眼是无法看到的,所以人们对太阳质子事件的观测和研究要晚的多。

最早发现太阳爆发产生高能粒子的现象是在20世纪40年代。1946年美国物理学家富布什研究了分布在全球的多个宇宙线观测台站的数据后发现,在1942年2月28日、3月7日和1946年6月25日这三天,多个台站探测到的高能粒子同时出现了脉冲式的大幅上涨,而且无一例外,这三次事件都是在太阳上发生了强烈的耀斑后的几个小时内发生的,因此,富布什推测这些突然增加的高能粒子可能来自太阳上的爆发活动。之后,科学家们又发现了一些类似的现象,并且证实有些强的耀斑发生后几十分钟到几个小时,地面上就观测到宇宙线强度会增加。这就是人们对太阳质子事件最早的观测和研究。

什么是太阳质子事件

从富布什首次确认太阳质子事件以来,经过近70年的研究和探索,人们逐步认识到质子事件主要与太阳耀斑和日冕物质抛射有关。当太阳活动比较剧烈,出现耀斑爆发或者日冕物质抛射时,常常喷射出大量高能带电粒子,在耀斑爆发或日冕物质抛射发生的一段时间之后,在地球轨道附近可观测到高能粒子的强度突然增加,这就是太阳高能粒子事件。太阳喷射出来的高能粒子中,质子占了总粒子数的90%以上(其次是α粒子,还有少量的碳、氧、铁等各种重离子成分),所以通常把太阳高能粒子事件称为太阳质子事件,质子的能量范围通常在1~100MeV之间,能量大于500MeV的事件比较罕见,含有如此高能量粒子的太阳质子事件被称为相对论太阳宇宙线事件。质子事件的强度单位用pfu(Particle Flux Unit)表示:

进入航天时代以来,人们开始利用卫星上携带的高能粒子探测器来直接探测太阳质子事件,许多在轨卫星都携带有高能质子的监测仪器,如美国的GOES卫星、我国的“风云”2号卫星等。目前,国际上广泛采用的太阳质子事件标准是美国空间天气预报中心(SWPC)制定的标准:将地球同步轨道GOES卫星探测到的能量大于10MeV的质子通量在连续15分钟以上的时间内数目超过10pfu的高能粒子增强事件称为太阳质子事件。

图1. 2003年10月的特大太阳质子事件发生时,高能质子打在SOHO卫星的CCD上产生的白色斑点和线条

太阳质子事件的发生规律

太阳爆发活动是太阳风暴的起源,常常表现为太阳耀斑和日冕物质抛射。两者不一定同时出现,它们发生时也可能会喷射出大量的高能带电粒子。高能粒子不同于耀斑爆发时的电磁辐射,会以光速到达地球空间,高能带电粒子到达地球空间时间稍慢,约需要几十分钟。高能粒子在日冕中受到磁场的作用加速,获得能量离开太阳进入了行星际空间,在那里它们再次被行星际激波加速,获得更高的能量传播到近地空间。

太阳质子事件总是跟太阳耀斑和日冕物质抛射联系在一起,但对耀斑在质子事件中所起的作用及质子的加速机制问题,还存在很多争论,故质子事件通常根据其特征表现的不同,分为两类:脉冲型事件和缓变型事件。这两类质子事件的粒子成分和持续时间都有区别:脉冲型事件的粒子速度上升快,事件持续时间短,粒子中富含1~100KeV的电子,一般认为这类事件的粒子是直接在耀斑活动区域完成加速过程的;缓变型事件持续时间长,一般会持续数天,粒子中富含质子,现在普遍认为大的缓变型太阳质子事件中的粒子是由快速日冕物质抛射所印发的激波进行加速的。在实际的太阳质子事件中,脉冲型和缓变型事件并不能明确地区分开来,而通常是耀斑和日冕物质抛射的混合型事件。

图2. 1989年10月特大质子事件期间,高能粒子通量快速上升

太阳质子事件的发生与太阳黑子关系密切。与太阳黑子一样,太阳质子事件的发生频率也存在11年变化周期,在太阳活动高年频繁一些,在太阳活动峰年附近每年可达10多次,在太阳活动低年则可能一次也没有,但就每次事件而言,其发生的时间、大小都是随机的。太阳质子事件的峰值流量大于1000 pfu为强质子事件,发红色警报;峰值流量大于100 pfu为中等质子事件,发橙色警报;峰值流量大于10 pfu为弱质子事件,发黄色警报。在11年的太阳活动周中,强质子事件发生10次左右,中等质子事件发生30次左右,弱质子事件发生50次左右。

实际当中要判断一次质子事件的强弱不仅要考虑事件的峰值通量,还要根据事件的累积通量、持续时间、高能成分(能量大于100MeV)所占的比例等进行综合考量。

太阳质子事件的危害

对于卫星和其他空间飞行器来说,太阳质子事件的爆发可能就是一场灾难,大量高能粒子的袭击有可能通过单粒子效应和辐射损伤效应毁坏在轨航天器;对于在空间执行任务的航天员来说,他们的身体健康可能会受到威胁;对于穿越极区的航空乘客来说,若穿越时恰逢高能粒子流的沉降,他们的辐照剂量会增大,健康将受到影响;由于极区地磁场的磁力线是开放的,高能粒子流能够沿着磁力线沉降到极盖区上层大气中,引发极盖吸收事件,影响极区的无线短波通信和跨极区的高频短波通信,也会对跨极区的飞行造成影响。