2015年10月29日,美国白宫颁布了一项新的战略纲要:《国家空间天气战略和行动计划》,从国家层面来应对极端太阳风暴所带来的威胁。而引用美国白宫科学顾问约翰•霍尔德伦所言:“空间天气已经成为奥巴马政府需要优先考虑的事项之一”。为何白宫如此看重空间天气?为何需要专门出台国家战略?其战略目标和行动计划有哪些内容?本文为您一一解读。

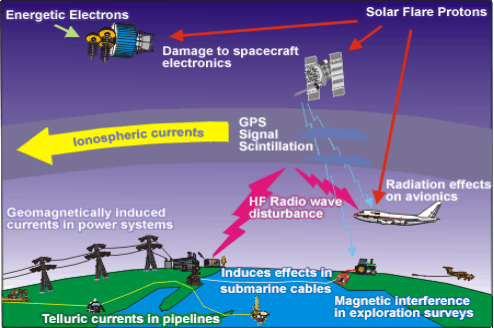

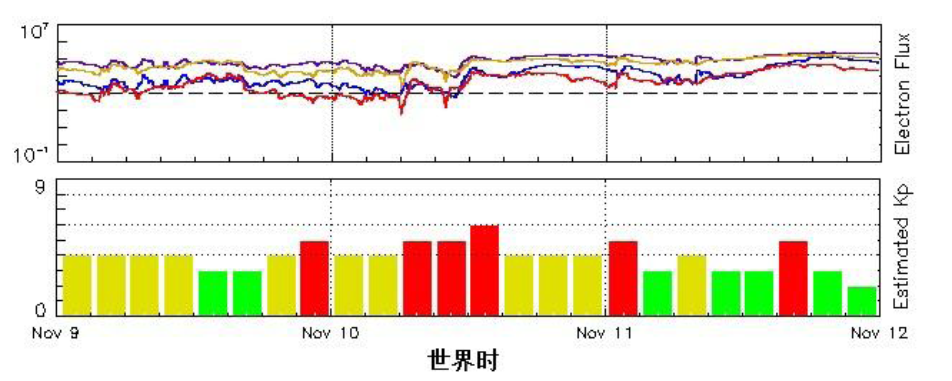

图1 空间天气对国家技术系统和关键基础设施的影响

1.战略制定

众所周知,太阳爆发引起的空间天气事件会对电力系统、无线电通讯、导航系统、卫星及航天器等国家关键技术系统和基础设施产生潜在乃至严重的破坏。美国国家海洋和大气局行政主管凯瑟琳·苏利文曾犀利地指出,“尽管人类对空间天气的物理现象研究甚多,但社会在太阳风暴面前依然脆弱”。有鉴于此,美国国土安全部2011年发布了《国家战略风险评估报告》,将空间天气确定为对国家安全构成重大危险的灾害之一。而空间天气更是一个全球性的问题。与地面天气事件(如飓风)不同,空间天气有可能同时影响整个北美或更广泛的全球地区。美国政府认为,鉴于可靠的电力和太空资产对国防和经济安全的重要性与日俱增,构建能提高国家乃至国际间对空间天气事件潜在的灾害影响的保护、减缓、响应、恢复能力的战略至关重要。因此2014年,经过国会参众两院批准,来自联邦政府不同部门的24名代表成立了一个特别委员会——空间天气运作、研究、与缓解工作组——着手制定美国国家空间天气战略和行动计划,并在一年后正式成文。

2.战略目标

白宫发布的美国国家空间天气战略旨在通过整体性的国家行为,提升对空间天气风险的预防、缓解和管控能力,提升关键设施与技术系统的适应能力,加强政府和公民对空间天气影响的理解和应对能力,提高空间天气监测和预报的准确性、及时性和可靠性,确保国家具备承受极端空间天气事件并迅速恢复的能力。该战略共包括六项具体战略目标。

建立空间天气事件基准

基准是对空间天气现象的相关物理参量进行的清晰一致的描述,是一组可以衡量空间天气事件性质的特征和条件。事件基准能增进国家和民众对空间天气效应的理解,帮助评估关键设施的弱点,提供减缓程序和实施的参考要点,以及增加响应和恢复行为的计划性。

提高响应与恢复能力

极端的空间天气事件发生频次低、潜在影响大,需要全国协作响应与恢复。国家需要制定一项在灾害条件下重点区域或者全国性的应急响应与恢复计划,以更逼真地模拟和评估极端空间天气事件对于关键基础设施和全社会的影响。同理,国家需要发展出全面的恢复架构,提供必要的指导准则,以确保联邦、各州政府、地区政府、以及全社会能够在极端空间天气事件影响下继续履行职能并尽快恢复常规。

提升保护力与减缓力

关键基础设施系统的相互依赖性日益增加,加剧了其在空间天气事件前的潜在脆弱性。为建立空间天气国家应急准备,必须提升保护力与减缓力。保护力重在消除关键基础设施在空间天气方面的脆弱性;减缓力关注长期缺陷消减并提升抗灾能力。这些应急准备任务共同构成了对空间天气事件进行缺陷消减和风险管控的国家努力。

改进对关键基础设施影响的评估、建模、预报能力

在空间天气风暴时期,国家亟需及时、可行、相关的决策支持服务。而这些服务需要建立在对国家关键基础设施(例如电力、运输、通信、导航系统)的效应观测、评估、建模、以及最终的减缓预报等能力之上。这样才能够更清醒的认知空间天气对社会的影响,以便在极端事件期间更好地进行行动紧迫性报告,并努力在灾害事件发生前做出适当的减缓和保护措施。

促进空间天气理解和预报,提升空间天气服务能力

增进对空间天气的基础理解必须付诸行动。准确、可靠、及时的空间天气监测和预报(及相应的产品与服务)是国家应急准备的关键要素。空间天气基础科学研究,是提供高质量的空间天气产品与服务之匙,有助于提升必要的建模能力,以满足用户决策需求。

增加国际合作

在一个基础设施越发相互关联和依赖的世界中,任何对这些关键技术的破坏都会引发区域性乃至全球性的后果。因此,空间天气应被视作需要国际协同响应的全球性挑战,必须动员广泛的全球支持。美国需要在政策层面构建国际支持,加强基础科研领域的国际参与和数据共享,加强空间天气产品和服务的国际协调与合作,开发全球化的应对策略。

3.行动计划

针对上述六大战略目标之外,白宫当局还发布了行动计划,即联邦机构和不同部门如何实施该战略的具体措施、时间节点、行动步骤、以及细致的任务安排。该战略计划自2016财年开始执行,初步安排以3年为期,并在执行过程中根据目标完成情况和具体进展进行调整。

4.社会反响

空间天气事件给国家关键基础设施带来了严重且复杂的风险,并且有可能导致重大经济和社会损害。美国出台这一战略及行动计划为管控及减缓空间天气风险迈出了国家层面的一步。美国社会抗灾组织主席托马斯皮克认为:“该项战略是对严重缺乏监管和适当标准的美国电网的补偿”。美国国家海洋和大气局前任行政长官巴赫尔则认为,该项战略计划提供了契机,有助于美国政府、学界、工业界通力协作,提升对空间天气事件的预报力和抗灾力。美国科罗拉多大学大气与空间物理实验室主任贝克尔希望该项战略和行动计划能成为分水岭,为人类应对空间天气带来转机。

图2 美国《国家空间天气战略》和《国家空间天气行动计划》

5.机遇与挑战

空间环境预报中心是空间中心专门从事空间环境研究、提供空间环境预报和效应服务的科研单元,是中国科学院空间环境研究预报领域的主要执行机构之一。中心每年365天不间断公开实时发布空间环境预报信息,通过专线、网站、手机短信、客户端App等方式及微信、微博等社会服务平台,为用户提供定制、多样化、实时、准确的空间环境服务;并出色完成了我国载人航天、探月工程以及在轨卫星运行安全等各项重大航天工程的空间环境保障任务,建立了先进的空间环境保障系统。此外,空间环境预报中心也是国际空间环境服务组织(ISES)的联合警报中心之一,倡议和承担了组织中的多项活动,其中包括ISES章程修订、网站设计更新、ISES空间天气共同产品界定、空间天气数据交换方式等;并与他国空间环境服务中心开展了多项关于数据及模型共享、预报产品及服务交流、空间天气事件标准研制等相关领域的交流合作。

当前我国针对空间天气的防备和预报尚缺乏国家层面的战略设计,而随着我国科技文明的进步和信息化水平的不断提高,灾害性空间环境事件对我国社会的影响力和破坏力将不容小觑。我们必须持有充分的思想准备和应对预案,才能够采取正确的防范措施,最大限度地降低其可能带来的危害,保障国家重要基础设施和技术系统,乃至经济和民生的安全。

图3 空间环境预报中心预报产品在线发布网站(左上)、手机客户端App界面(右上)和空间环境业务保障服务大厅(下)