在南北两极附近地区的夜晚,偶尔可以看到几条光带横跨天空,把黑暗的夜空照得一片光亮,这种壮丽动人的景象就是极光。极光是人们能看到的最美丽、最不可思议的自然现象,也是太阳风暴期间在地面唯一可以用肉眼看到的日地空间现象。极光越壮观,往往标志着太阳爆发越剧烈。

1 极光是怎么产生的?

极光这一天象之谜,直到最近这些年才逐渐有了合理的解释。其实,这还要从这些光能的来源——太阳说起。从太阳上喷发出来的大量带电粒子,以每秒几百公里的速度吹向行星际空间,形成太阳风。到达地球附近的粒子不断撞击地球磁场,并环绕地球流动。在太阳风的吹动下,地球磁场不再是对称的,已经变成某种“流线型”。由于与行星际磁场的相互作用,变形的地球磁场的两极外各形成一个磁力线集中的“漏斗区”。当磁层出现扰动时,磁尾的带电粒子被加速,沿磁力线运动,如流水般顺着漏斗边缘倒入“漏斗区”,并撞击高层大气中的气体分子和原子,使后者被激发——退激而发光,于是便产生了这种“鬼怪之光”。在极点附近,直接沉积的粒子较少,极少产生极光。

2 看极光的好地方好时间

从极光的产生原理,可以看出看极光的好地方不在极区,而在极光卵区域,例如以阿拉斯加、北加拿大、西伯利亚、格陵兰冰岛南端与挪威北海岸为主的北极光区;在南极洲附近的南极光区。值得一提的是,阿拉斯加、北加拿大是观赏极光的最佳地点,阿拉斯加的费尔班更赢得“北极光首都”的美称。

太阳风暴期间,会有数量更大的源自太阳的太阳风带电粒子涌入到地球磁尾中。倒进地球“漏斗区”的粒子涓涓细流,这时候变成了奔泻而下的粒子洪水。大量的不同能级的带电粒子冲入地球的大气层中,与更多的大气成分如氮、氖、氦等分子或原子撞击,产生各种各样、多姿多彩的极光。

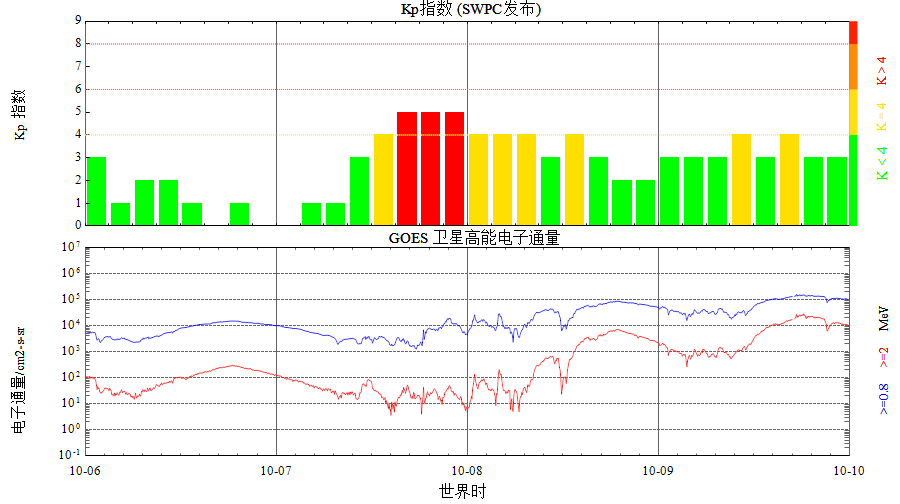

那么如何知道太阳风暴什么时间会到来呢?如何提取安排自己的旅程呢?地磁暴期间极光出现的可能性较大,而地磁暴主要由日冕物质抛射和冕洞高速流引起。日冕物质抛射到达地球的时间需要1-3天,冕洞高速流往往有27天的重现性周期,因此我们可以根据上述时间简单地预判地磁暴的出现时间。如果嫌麻烦,还可以在www.sepc.ac.cn网站查看未来三天的地磁活动状况,以及其他空间环境信息。

3 极光的背后

极光虽美,也只是太阳风暴的副产品,越绚烂的极光对应着越强烈的地磁暴,而会导致长距离输电线路中产生强力电流,容易使整个电网范围内的变压器同时发生故障,使电力传输线受到严重干扰,从而导致某些地区暂时失去电力供应。1989年的强极光出现在加拿大魁北克上空,伴随而来的地磁暴便使魁北克全省的供电系统瘫痪,600万加拿大人长达9小时无电可用。

大量带电粒子轰击地球大气,会影响电离层反射短波无线电的能力,使短波通讯受到干扰或中断。另外,带电粒子的轰击加热了地球高层大气,使得大气膨胀,增加了卫星的空气阻力,使卫星的高度降低,缩短了卫星的寿命。通过了解太阳风暴的最美的副产品-极光,了解地球外层空间结构、掌握空间天气、减少太阳风暴对地球的影响以及保障飞行器在外层空间的安全等,都有着重要的意义。