说到空间环境,我们不得不提到太空,这里是人造地球卫星、飞船、航天飞机、空间站等航天器的飞行区域,是人类开发和利用太空资源的主要活动领域,也是危害人类活动与生存环境的空间环境灾害事件的直接发生地。空间环境灾害性的变化来自于太阳,所以我们叫做太阳风暴。灾害性的空间天气会对航天系统、无线电链路系统、电力和能源系统、军事系统产生严重影响,对生命系统产生显著影响,还会对地面天气和气候系统产生较明显的影响。空间环境研究的主要内容是对太阳活动和其近地区域及其系统造成的影响进行研究。

2018年,太阳活动水平仍是稳中有降,鲜有爆发活动发生。冕洞仍是地磁活动扰动的主要源头,但是威力却大大减小。高能电子暴依然独占鳌头,频繁发生。下面我们就一起回顾这一年波澜不惊的空间环境……

1. 平静的太阳

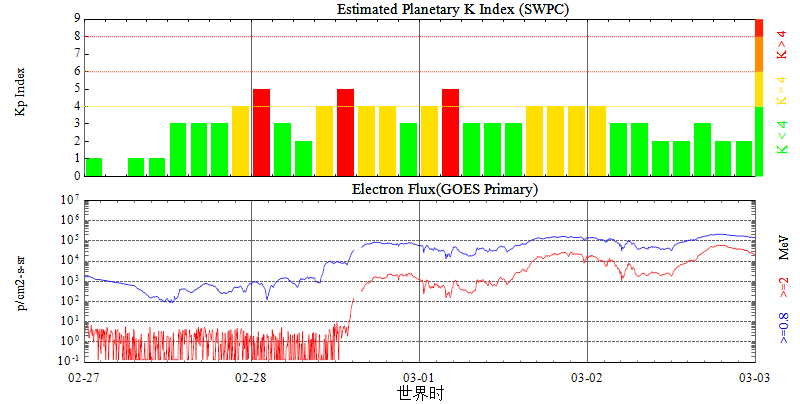

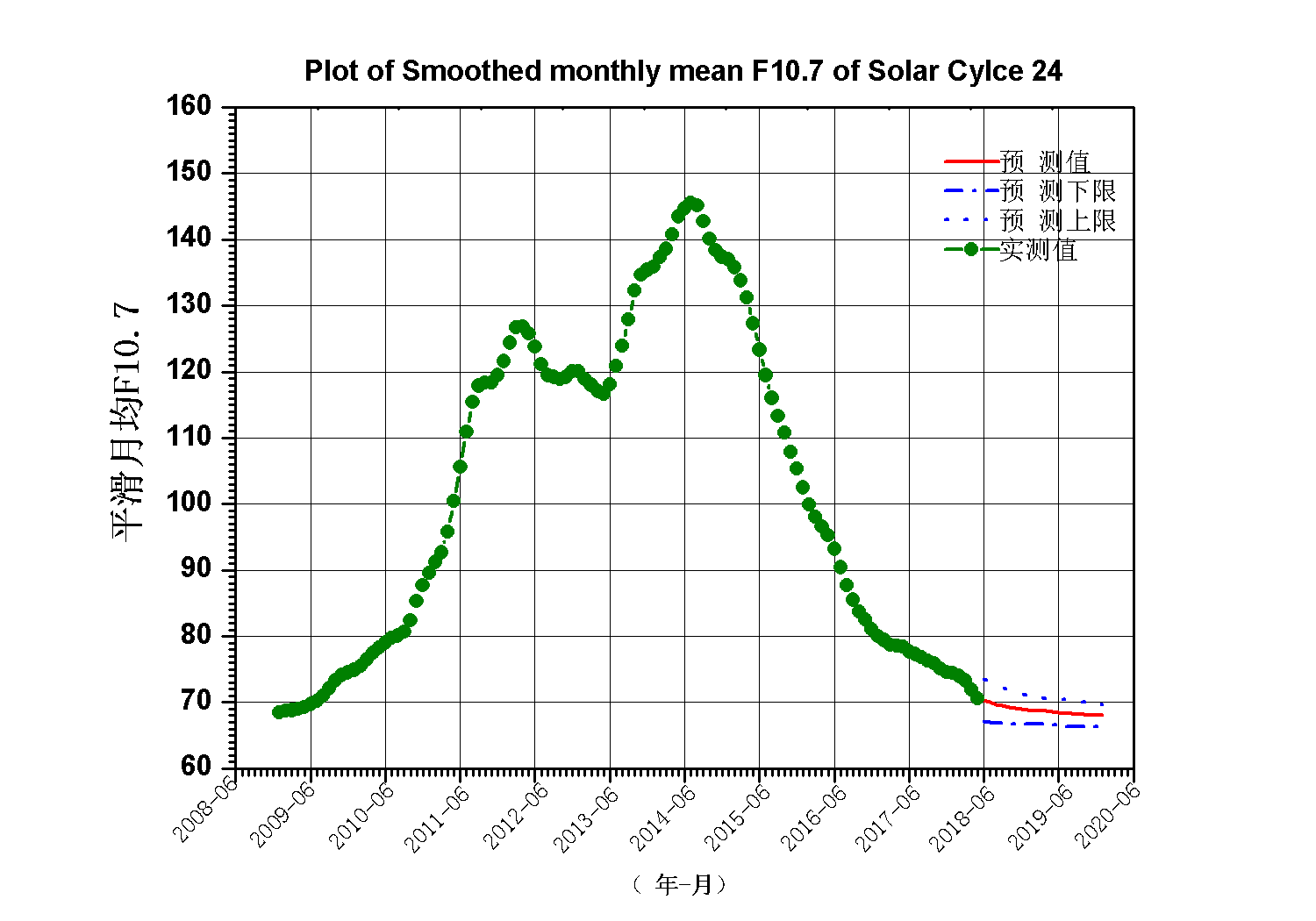

2018年,太阳活动整体水平完美扮演着第24太阳活动周下降段的角色,从年头至年尾,稳步而缓慢地下降着。图1是我们利用相似周方法给出的24周的太阳活动预报结果,2018年处于太阳活动周的下降段,预计本太阳活动周将在2019-2020年结束,还有1-2年的时间。

图1 第24活动周F10.7平滑月均值的实测与预报值

图1 第24活动周F10.7平滑月均值的实测与预报值

从2018年1月到12月,太阳黑子月均值有升有降,除2月、5月和6月超过10以外,其余月份均在个位数,7月份,太阳黑子数月均值只有0.4。太阳F10.7月均值已下降至70SFU(SFU,Solar Flux Units,太阳通量单位)。

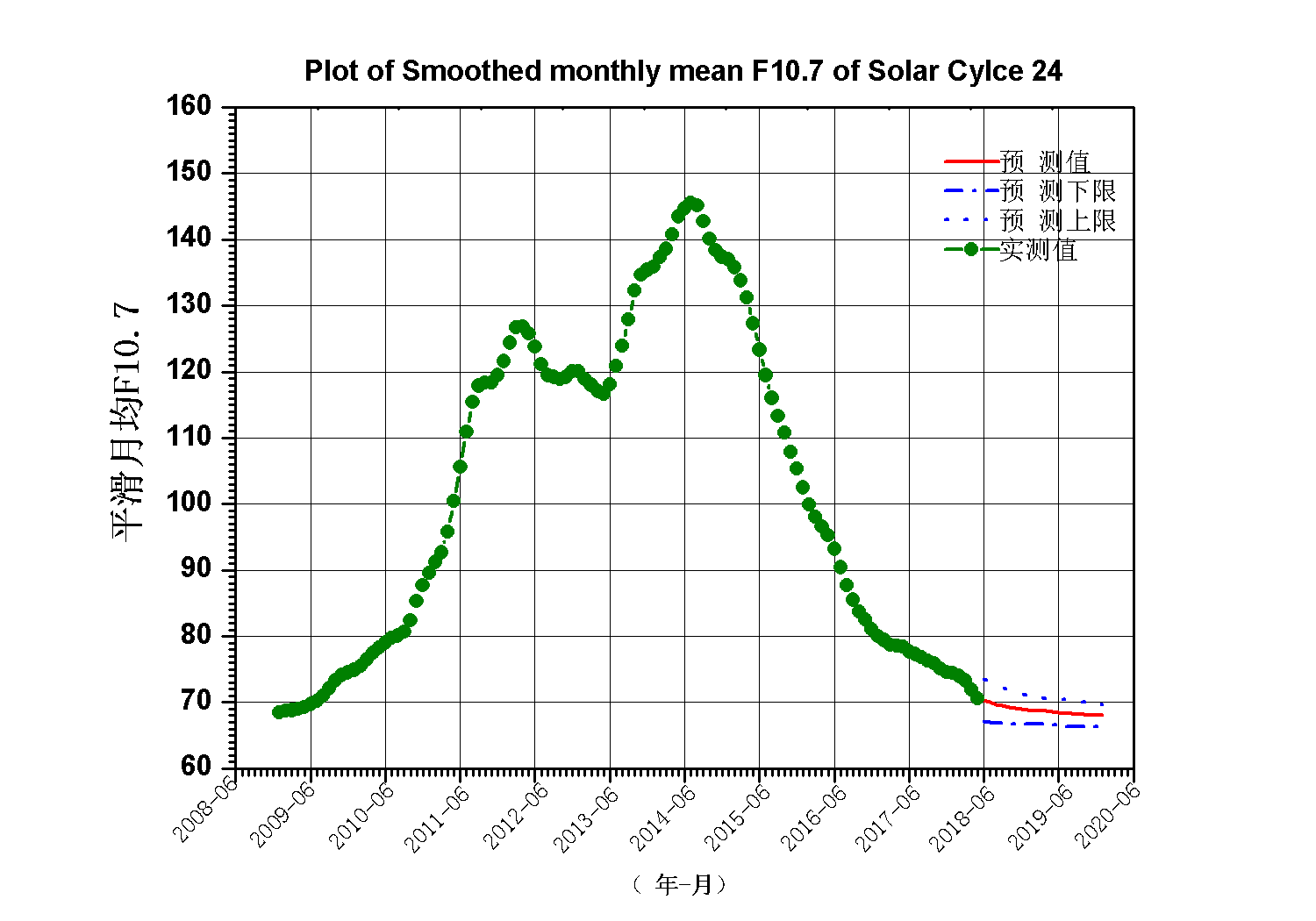

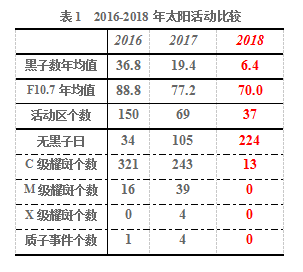

太阳黑子数和F10.7年均值相比较于2017年,都有明显的下降,分别为6.4和70.0sfu,相对2017年分别下降了67%和9.3%(表1)。

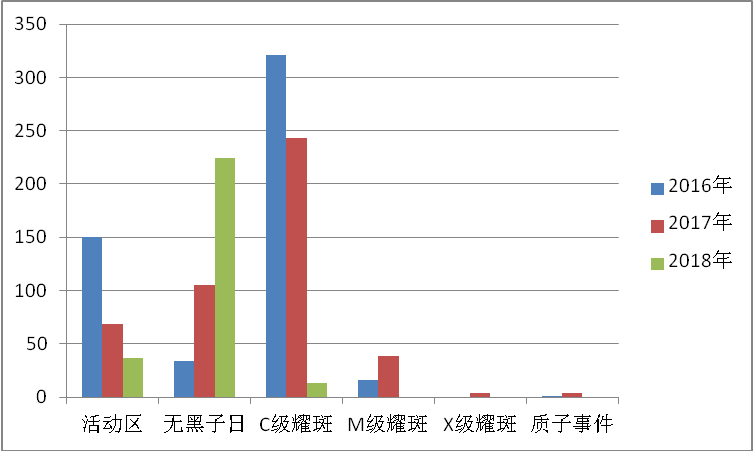

随着太阳活动水平的降低,日面上活动区个数大大减少,无黑子日持续出现,相应的太阳爆发活动变得稀少。全年日面上出现的活动区个数仅为37个,比2017年减少了46%;2018年无黑子日为了224天,一年中有近三分之二的时间里太阳上没有黑子出现。

由于太阳黑子是太阳爆发活动的源头,太阳黑子的减少,自然意味着太阳耀斑等爆发活动的减少。2018年仅仅产生了13个C级耀斑,没有M级耀斑产生,更没有X级耀斑产生(表1)。2018年也没有观测到太阳质子事件(图2)。

图2 2018年的太阳X射线流量与质子流量(GOES卫星观测)

图2 2018年的太阳X射线流量与质子流量(GOES卫星观测)

波澜不惊的一年,符合我们的预期,没有惊喜,更没有意外。

图3 太阳爆发活动比较

图3 太阳爆发活动比较

2. 地磁活动同样偃旗息鼓

在太阳的带动下,2018年的地磁活动水平表现同样波澜不惊。从地磁活动标识的多个指标看,地磁活动比2017年明显下降(表2)。

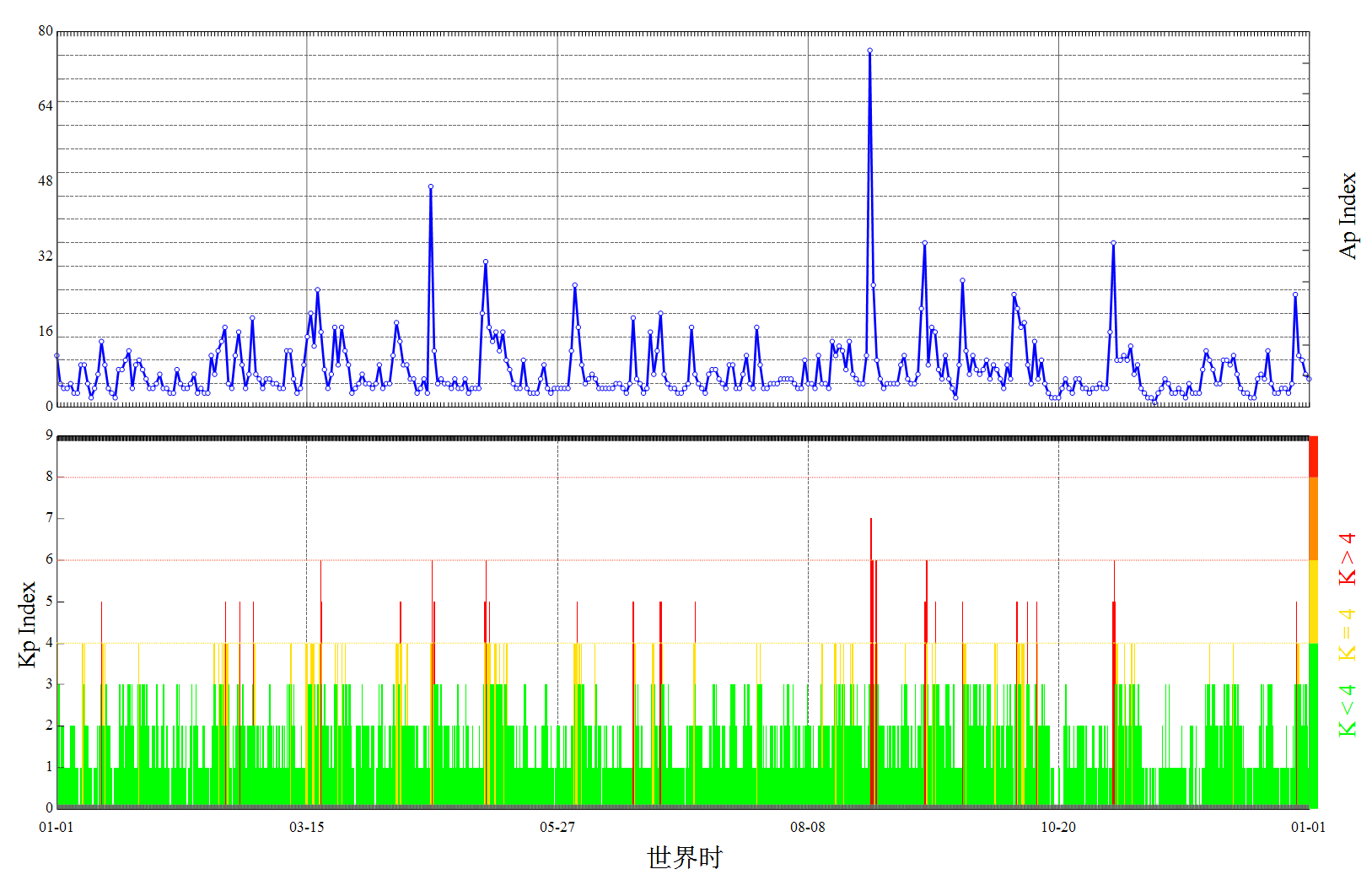

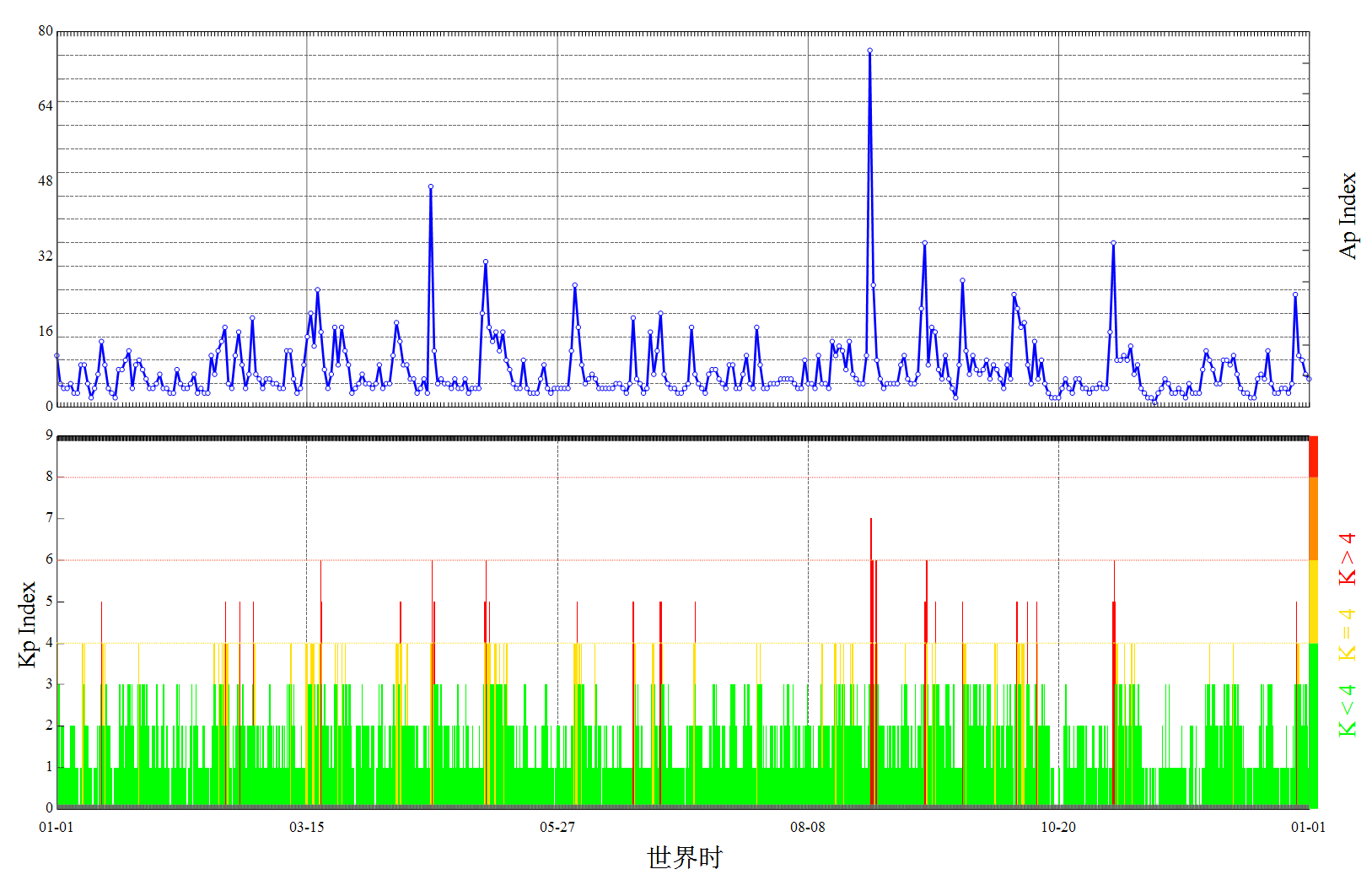

从2018年1月到12月,地磁Ap指数月均值除了8月和9月超过10以外,其余月份均在6-8之间波动。

地磁Ap指数年均值仅为7.8,比2017年低了32%。

而Ap≥15的天数仅为38天,比2017年少了50天。

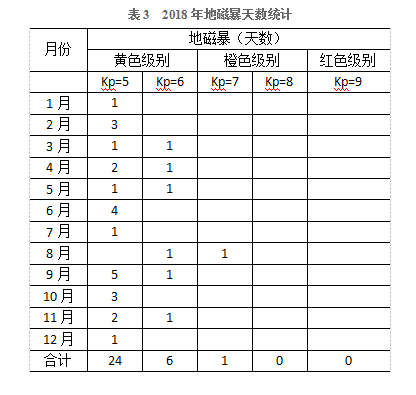

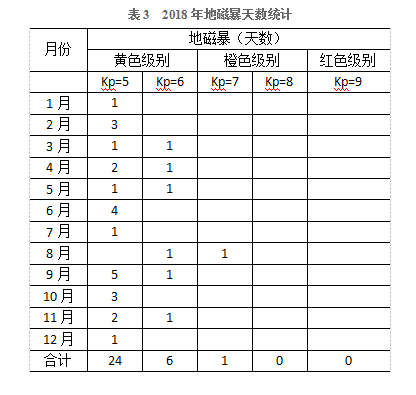

2018年地磁暴级别较弱,以中小地磁暴为主(表5),全年发生小地磁暴(Kp=5)的天数为24天,中等地磁暴(Kp=6)的天数为6天,仅有1天发生了大地磁暴(Kp=7、8)。

图4 2018年地磁Kp指数与Ap指数

图4 2018年地磁Kp指数与Ap指数 为什么今年的地磁如此之弱,是不是随着太阳活动的下降就此走向没落?我们知道,影响地磁活动的源头主要是冕洞和日冕物质抛射(CME),2018年的太阳活动非常微弱,没有大的爆发活动,于是冕洞就成了引起地磁扰动的主要源头,所以一整年的地磁扰动都比较微弱,但是很小的一次爆发活动也能引起较强的地磁扰动,2018年发生的唯一的大地磁暴事件就是由一次弱CME和冕洞的共同作用引起的。后文我们将重点回顾一下这次大地磁暴事件。

3. 高能电子暴——2018的强者

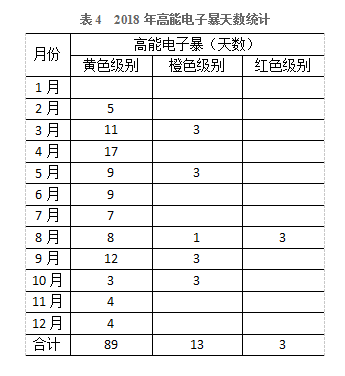

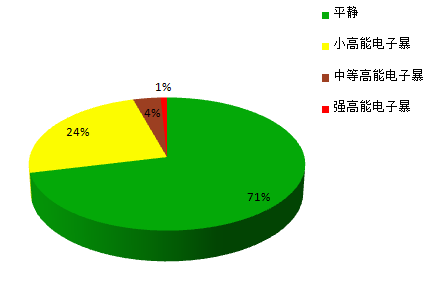

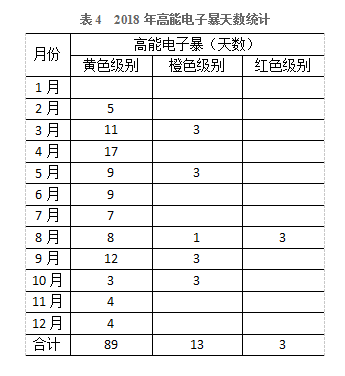

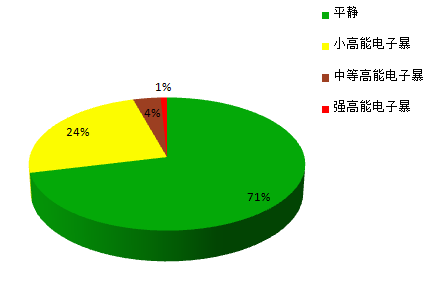

2018年,高能电子暴不断发生。全年共有89天发生小高能电子暴,13天发生中等高能电子暴,3天发生强高能电子暴,高能电子暴总天数达到了105天,接近全年总天数的30%。

图5 2018年高能电子暴占比

图5 2018年高能电子暴占比

高能电子暴受太阳活动的调制,来自太阳的CME和冕洞高速流都能够引发高能电子暴,统计上看,太阳活动的下降段和上升段,尤其是下降段,高能电子暴发生频次比较高。

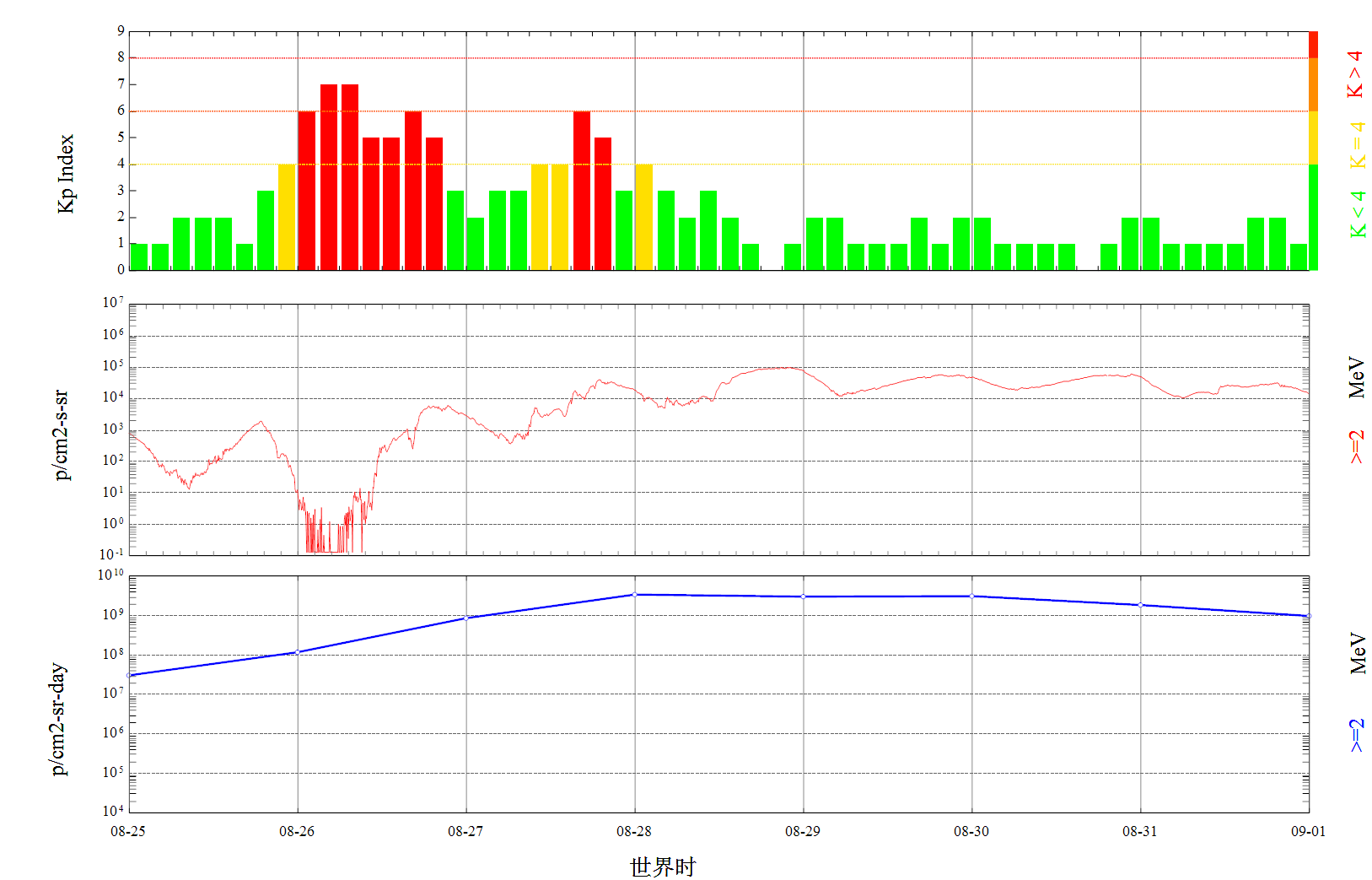

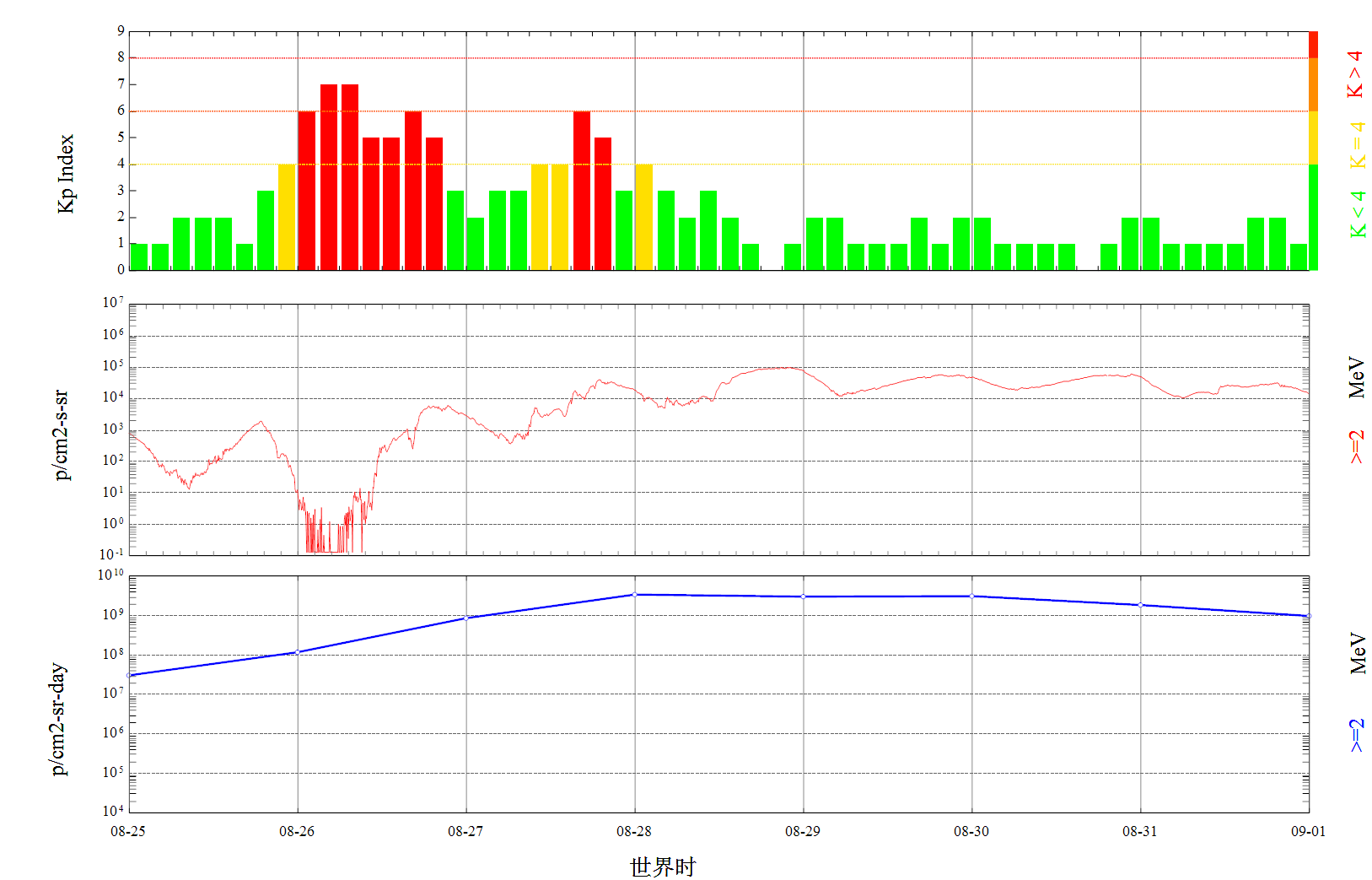

在这一年当中,曾经多次出现持续多天(最长持续时间12天)的高能电子暴。同时,出现了久违的强高能电子暴。2018年8月28-30日,地球同步轨道大于2MeV 高能电子日积分通量连续三天超过强高能电子暴事件阈值(3.0E+09 个/cm2·sr·day),达到红色警报等级,高能电子日积分通量分别为3.5E+09个/cm2·sr·day、3.1E+09个/cm2·sr·day、3.2E+09个/cm2·sr·day。而上一次发生强高能电子暴事件还要追溯到2010年(2010年4月7日发生强高能电子暴,日积分通量为5.4E+09个/cm2·sr·day)。

高能电子暴发生在外辐射带区域,运行在这一区域的卫星包括地球同步轨道卫星、中轨道导航卫星等。高能电子暴发生时,卫星轨道上激增的高能电子穿透卫星的表面屏蔽层,在卫星内部介质中沉积时,就会形成内部电场。当电荷所产生的内部电场超过介质的击穿阈值,将产生静电放电。静电放电的脉冲可以形成伪信号,使卫星错误动作,从而引起故障;更严重的放电可造成电路击穿,导致卫星失效。这种现象也被称为深层充电效应。

深层充电对导航卫星影响最大,其次是同步轨道卫星。近年来,多颗卫星由于深层充电效应引发卫星故障和失效,造成了巨大的影响。1994年加拿大Telesat公司的Anik E1和E2卫星相继出现故障,罪魁祸首就是冕洞高速流引发的高能电子暴;1997年1月6-11日高能电子暴造成TELSTAR-401通讯卫星失效,损失高达7.12 亿美元;1998年5月19日,高能电子暴导致GALAXY-4通讯卫星失效,它造成美国80%的寻呼业务的损失,无数的通讯中断,并使金融交易陷入混乱。另外,Equator-S卫星于1998年5月1日受空间环境中高能电子通量升高的影响而失效。

4. 2018年唯一的大地磁暴事件

在太阳活动下降年份,虽然日冕物质抛射日益少见,冕洞高速流却是引发地磁扰动的主要源头。而2018年的冕洞表现并不是那么抢眼,太阳上发生的一次小小日冕物质抛射,就吸足了观众的眼球。

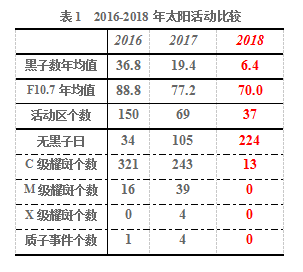

2018年8月20日(世界时),日面上爆发了一次并不起眼的弱CME(图6),这个弱小的CME经过大约5天的长途奔袭,在8月25日到达地球附近,引起地磁强扰动。8月25~28日期间,地磁有6小时达到大磁暴水平,9小时达到中等地磁暴水平,12小时达到小磁暴水平,12小时达到活跃水平,26日Ap指数达到76,为2018年的最高值。地磁暴会使磁层的粒子沉降到地球大气,引起大气加热,使高层大气密度急剧增加,增大卫星的大气阻力,影响卫星定轨和轨道寿命。

地磁暴过后,地球同步轨道大于2MeV高能电子通量在8月26~31日达到高能电子暴水平,其中28~30日达到强高能电子暴水平,为2010年4月发生的强高能电子暴以来的首次强高能电子暴(图7)。

此次事件将2018年的地磁扰动推向了高潮,也让人们看到了久违的强高能电子暴。预报中心针对这一事件,通过网站、微信公众号、电话等渠道发布预报、警报、通报和要闻等信息,让公众和各类卫星用户及时了解和掌握事件的进展,规避事件可能带来的危害。

图6 2018年8月21日STEREO A看到的日冕物质抛射

图6 2018年8月21日STEREO A看到的日冕物质抛射

图7 2018年8月26-30日发生地磁暴和强高能电子暴

图7 2018年8月26-30日发生地磁暴和强高能电子暴

5. 总结与展望

2018年,太阳活动整体水平继续稳步缓慢地下降着,鲜有爆发活动发生。地磁活动整体水平则继续下降;高能电子暴最为活跃,出现了久违的强高能电子暴。

展望2019年,随着第24太阳活动周趋于末端,预计太阳的爆发活动将进一步减少,但并不能排除低年偶发的太阳活动爆发,冕洞引起的地磁暴和高能电子暴也还会发生。太阳并不会甘于寂寞,我们期待着与您一起关注!

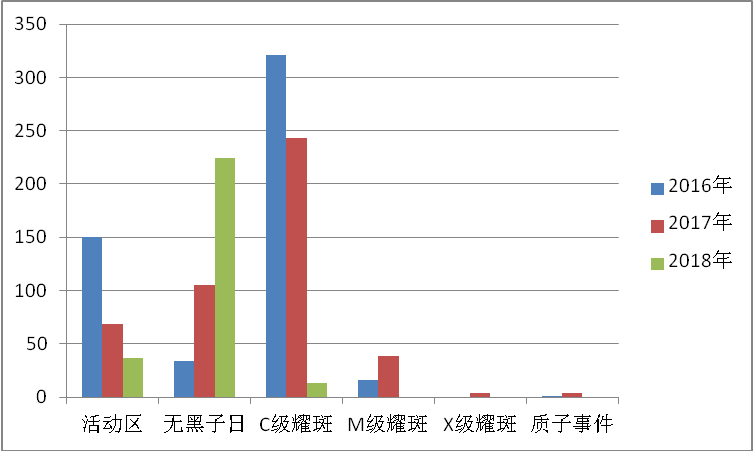

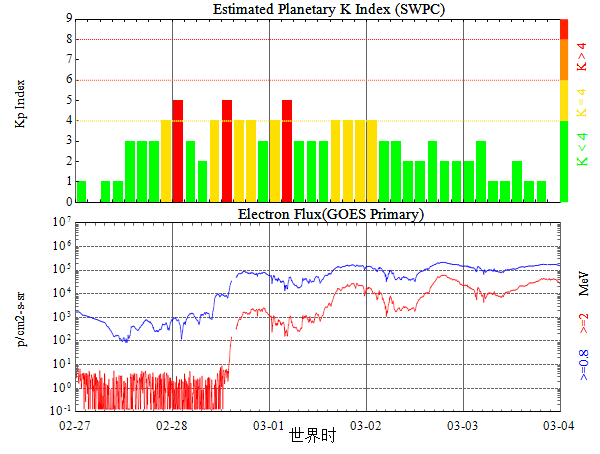

图1 2019年2月27日至3月3日地磁活动及同步轨道高能电子通量

图1 2019年2月27日至3月3日地磁活动及同步轨道高能电子通量