随着移动互联网的发展,各类天气软件如雨后春笋般迅速走入公众视线。雾霾、强降雨、台风、毒辣阳光,谁也不想被天气影响了出行安排,你的手机至少会安装一款天气app用以防身,随时获取最新的天气预报和预警信息。同样,当太阳风暴来临时,在看似平静的太空里,会发生各种恶劣的空间天气事件,它们会对卫星、航天员、无线电通信、导航系统等造成多种影响和危害。为了向各专业用户及科学爱好者提供更优质的空间天气预警服务,中科院空间环境预报中心除官网、邮件和短信系统之外,还研发了国内首款空间天气App-“e SpaceWx”。

一、全面的空间天气观测数据

“e SpaceWx”实时提供日地空间链路的各类物理观测数据,涵盖太阳活动、行星际、高能粒子、地磁场、电离层等区域或要素的40余类监测数据。同时,采用的“数据标签”技术保证不会重复获取数据,节省时间与流量。

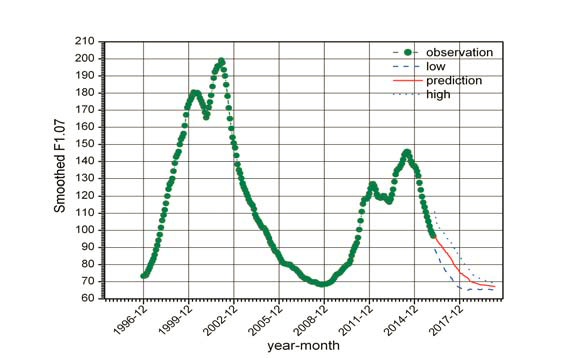

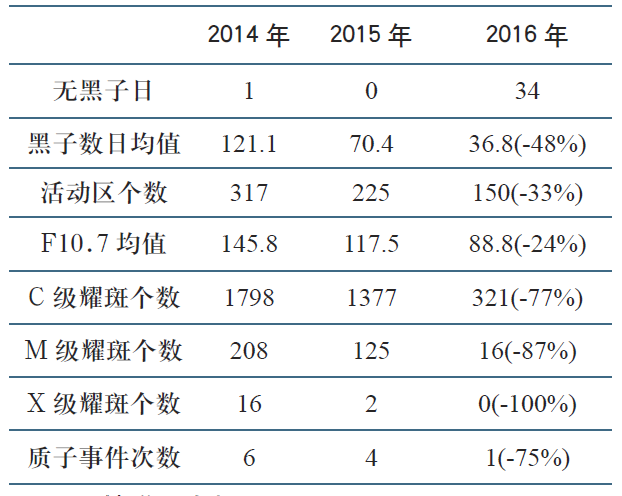

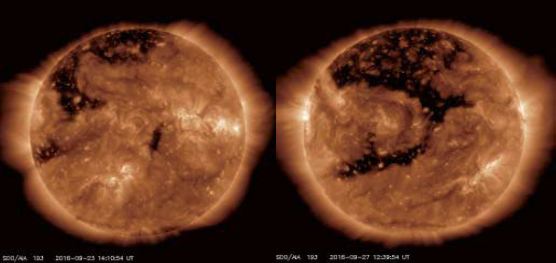

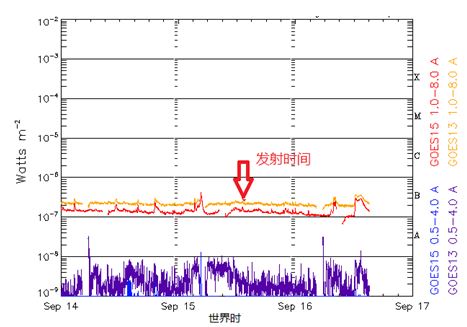

太阳爆发活动是日地空间天气变化的根源-通过软件可访问各种太阳活动观测数据,包括光球、色球、日冕、日冕物质抛射成像、太阳X射线流量、太阳F10.7指数、日面黑子数等,监视太阳的动向。

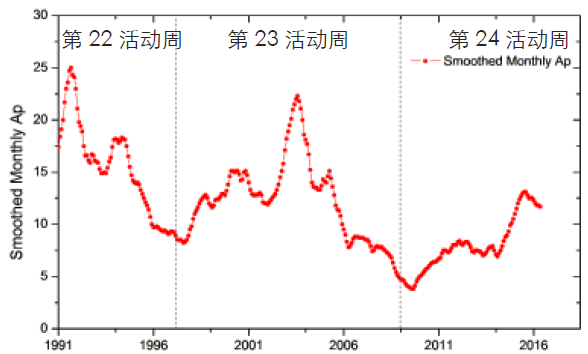

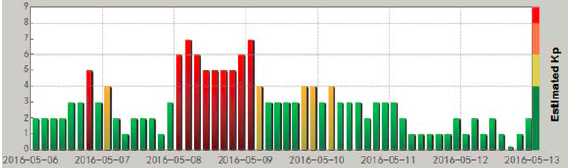

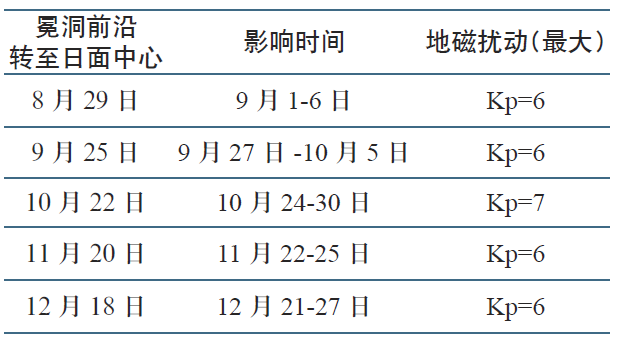

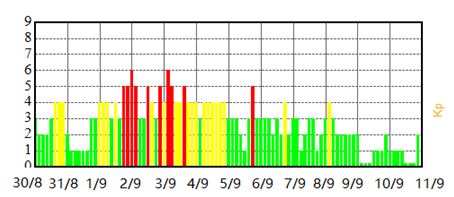

地磁场抵御太阳风等离子体,保护着地球,当太阳发生剧烈爆发活动时,快速的等离子体云将使地球磁场被强烈压缩-通过软件可获知最近3日的行星际太阳风速度、密度、温度、磁场等物理参数是否发生大的变化,以及地球磁场的Kp指数、Dst指数、Ap指数,了解地磁扰动情况。

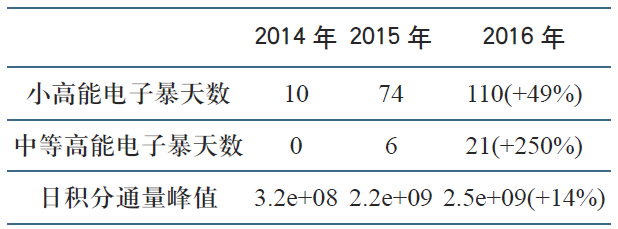

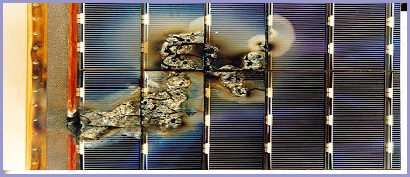

高能粒子有可能使卫星发生充放电、软硬件系统故障、以及对航天员造成辐射危害,威胁他们的安全-通过软件可实时观察到地球同步轨道能量范围不同的高能质子和高能电子的粒子通量变化,以便发生情况时迅速做出防护措施。

人类利用电离层实现无线电通信和GPS导航,当电离层出现强烈扰动时,无线电通信信号将衰减或中断、卫星导航系统精度下降甚至通信链路中断-软件根据分布在我国低纬地区5个台站(福州、厦门、广州、南宁、海南)的观测数据,发布电离层闪烁指数和电子浓度总含量TEC数据,有助于判断电离层的扰动状态。

各类空间天气观测数据

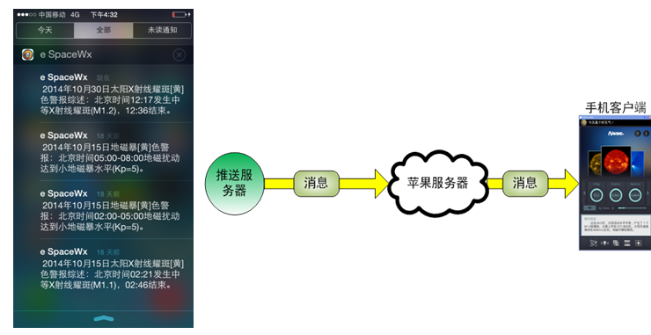

二、主动推送预警信息

用户除了自己主动打开App,进入相应的可视化界面获得空间天气的实时状态之外;“e SpaceWx”还提供预警信息的自动推送服务,即发生太阳风暴时,向用户主动推送相关空间天气事件的预警信息。

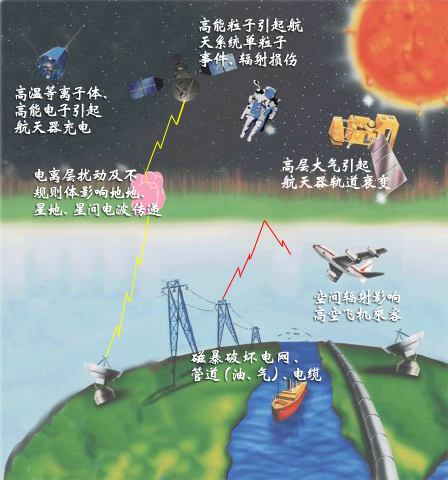

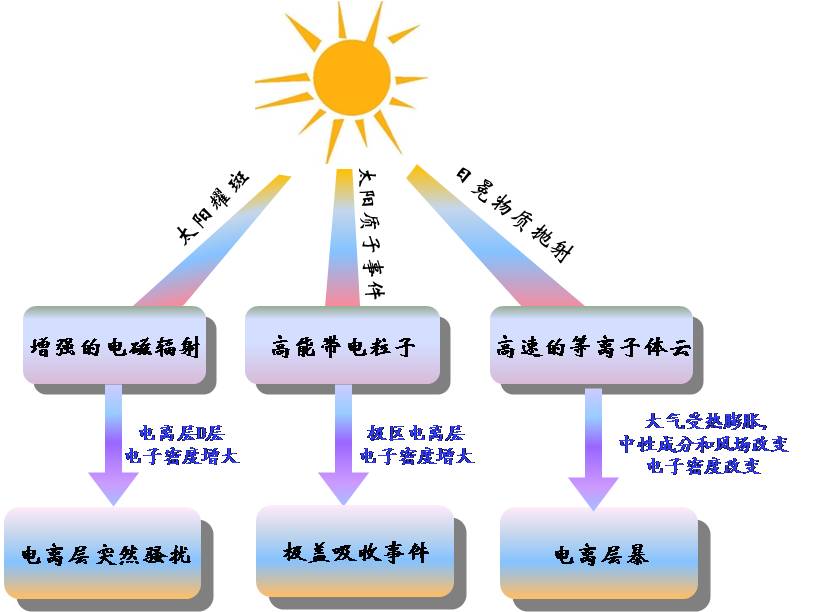

太阳爆发时向空间抛射大量的物质和能量,通常表现为增强的电磁辐射、高能带电粒子流和高速等离子体云。这三种物质能量到达地球的时间不同,先后对地球空间形成三轮攻击,造成磁层、电离层和高层大气的剧烈扰动,引发一系列空间天气灾害事件,主要包括太阳X射线耀斑、质子事件、高能电子暴、地磁暴、磁层顶穿越和电离层突然骚扰事件。

“e SpaceWx”在第一时间向用户主动推送这六类灾害事件预警信息。根据事件的强度和可能造成影响和灾害的等级,预警信息一般可分为红色预警、橙色预警和黄色预警三个级别。

主动推送空间天气事件预警信息

三、专业的空间天气预报

除了实时的观测和预警信息,专业的空间天气预报服务也是必不可少的。“e SpaceWx”不仅提供空间天气预报员面向各用户发布的空间天气预报内容之外,还集成发布各项物理模型预报、数值预报、经验预报等8类预报模式的结果,物理参数包括太阳F10.7指数、地磁Kp指数、地磁AE指数、高能电子通量等,让用户及时知晓未来的空间天气变化。

专业的空间天气预报

四、随意的定制式服务

家具可以定做、衣服可以定做,“e SpaceWx”的界面同样也可以根据用户需求进行定制。日地空间链条涵盖了太阳、行星际、地球空间、地磁场、电离层、中高层大气等众多区域,各用户关心的空间天气要素也不一样。“e SpaceWx”提供的用户自定义功能,则方便用户将自己感兴趣和需要的内容集合到一个界面,进行统一定制和管理。

随意的界面定制

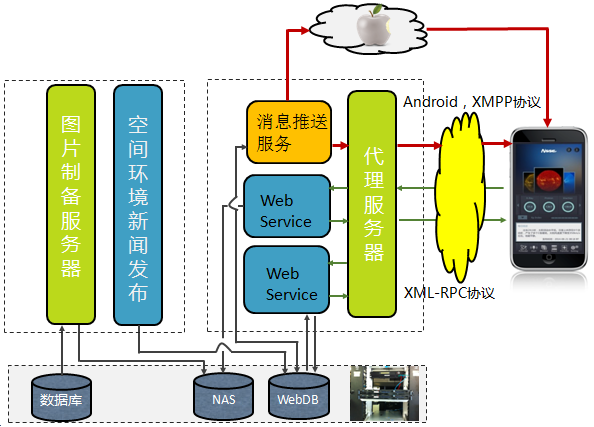

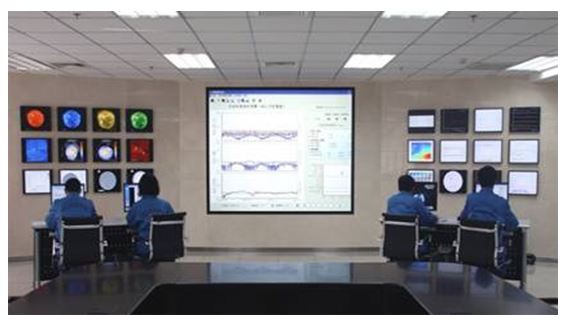

五、成熟的软硬件系统

我们分别开发了Android和iPhone两个版本,“e SpaceWx”通过C/S结构实现,即大家熟知的客户机和服务器结,通过它可以充分利用两端硬件环境的优势,将任务合理分配到Client端和Server端来实现,降低了系统的通讯开销。客户端服务端通过XML-RPC和XMPP协议进行通信,减少了网络流量的消耗,极大程度的提高了资源的利用率。

“e SpaceWx”的软件架构

总之,e SpaceWx是一种个性化的空间环境服务新方式,它的出现改变了传统单一的服务方式,内容丰富、图文并茂,信息实时,同时兼具了普通空间环境短信的方便与快捷。获取途径:访问http://www.sepc.ac.cn/sfdownload.php 点击“Android”和“iPhone”图标,或扫描对应的二维码即可安装。